по книге Екклесиаста (Кохелет) 3:1–8 (Синодальный перевод)

Как писал умерший в 2015 году искусствовед и архитектурный критик Дитер Бартецко (Dieter Bartetzko) в фельетоне FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) — о тоскующем желании воскресить разрушенное, подогретом спорами вокруг франкфуртского квартала Дом–Рёмер (Dom-Römer), — память об утраченной, некогда цельной исторической городской ткани сохраняется в коллективной памяти горожан как образ защищённости, принадлежности и непрерывности. Её не уносит стремительным «темпом информационной эпохи», потому что, несмотря на все надстройки и «переписывания» послевоенными зданиями, нередко воспринимаемыми как чужеродные тела с холодной, технизированной формой, прошлое всё ещё проступает сквозь них и остаётся читаемым; а воссоздание в прежнем виде символизирует в итоге не столько сам объект, сколько стоящую за ним почти утрачённую идентичность.1

Здесь утрата архитектурного наследия восприниматься прежде всего как утрата качества жизни; отдельным зданиям приписывается идеальная значимость, выходящая за пределы их материальной субстанции — что отчётливо слышно между строк в аргументах за воссоздание в прежнем виде синагоги. Некоторые утраченные здания воспринимаются как формообразующие и незаменимые для идентичности места — при том что на том же участке могут возникнуть новые адресные привязки и новые формы самоидентификации, как зеркало и образ новой эпохи, поскольку всякая перемена, продиктованная ходом истории, неизбежно порождает новые идентичности, которые не формируются в вакууме и не могут существовать без предшествующих форм. Следовательно, здесь подразумевается некий идеальный исходный порядок, как если бы его можно было восстановить, разобрав позднейшие наслоения. Действительно, дрезденская Фрауэнкирхе (Frauenkirche) неотделимая часть дрезденского силуэта; однако контекст, сложившийся вокруг её руин, способен порождать новую идентичность — подобно берлинской Мемориальной церкви кайзера Вильгельма (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche).

Здесь, по-видимому, само понятие аутентичности (Authentizitätsbegriff) уступает чувству привязанности к родному — и тем самым незаметно склоняет чашу весов в пользу воссоздания в прежнем виде. Современные вмешательства слишком часто переживаются как эстетическое обеднение, едва ли не как утрата идентичностно значимого момента, на котором, как кажется, держится место; историзирующая же архитектура, напротив, воспринимается как более привлекательная. Однако, её проблематичность — равно как и о необходимость чёткого разграничения старого и нового — чаще всего остаётся предметом обсуждения узких профессиональных кругов.

Тем настойчивее встаёт вопрос, почему именно «архитектура-кулиса» кажется людям роднее — хотя и сегодняшнее развитие города может быть выражением общественной идентичности, которая столь же непрерывно меняется и продолжает себя. Профессор истории искусства и культуры в Берлинском университете искусств (Universität der Künste) Зузанне Хаузер (Susanne Hauser) в одной из публичных дискуссий с Кристофом Меклером (Christoph Mäckler) заметила, что именно изобилие документальных свидетельств нередко придаёт утраченному почти осязаемую современность: «Мне кажется, то, что происходит сегодня, не только заслуживает критики, но и заставляет задуматься — потому что вместе с этим без обсуждения отбрасывается очень многое из того позитивного, что когда-то связывали с модернизмом».2

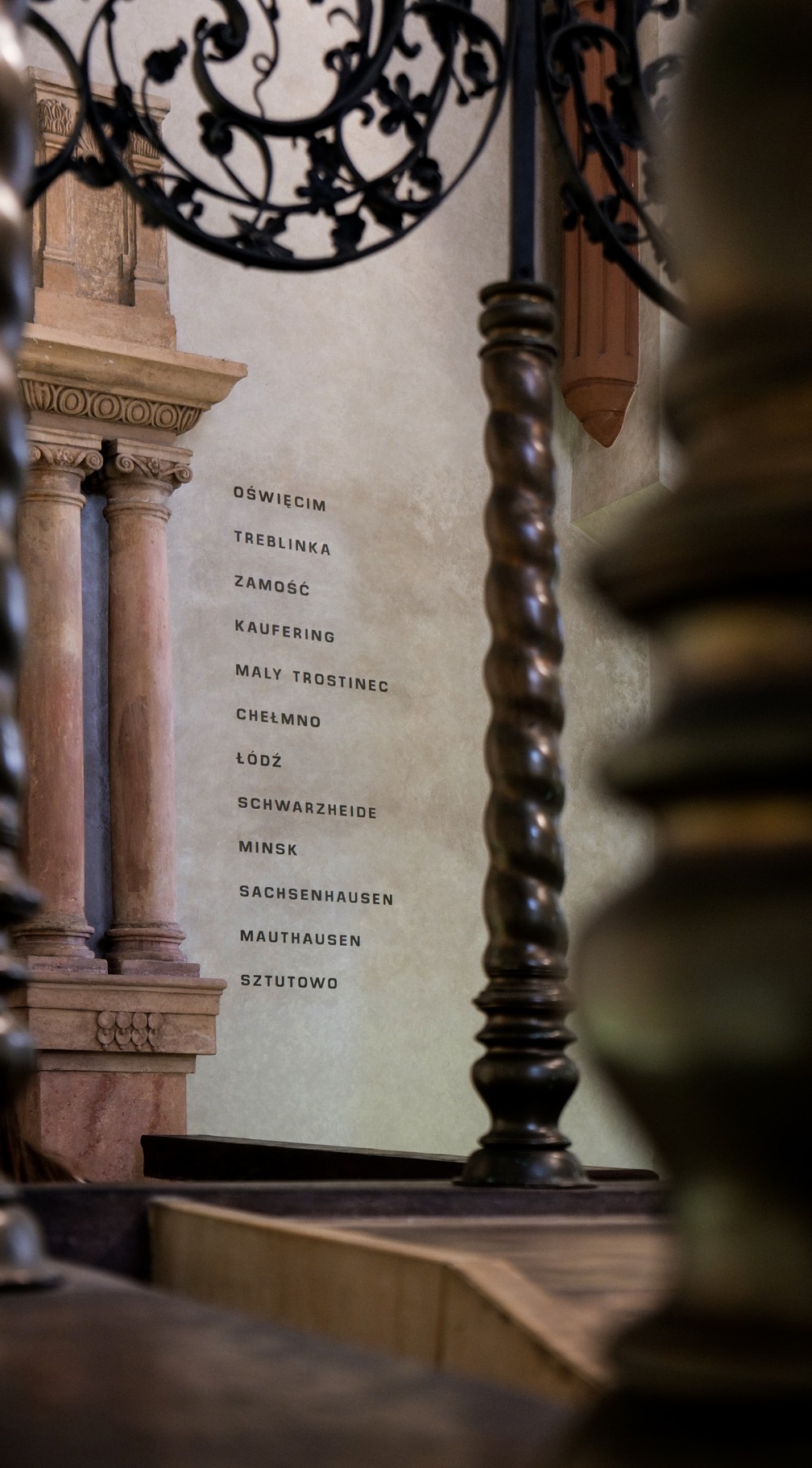

То, что кажется ветвями, — посеребрённое утешение. Интерьер бывшей юношеской синагоги на Френкельуфере; снимок сделан во время ханукального богослужения в декабре 2021.

© Daniel Yakubovich

Надежда и ностальгия — о политическом присвоении истории

Похоже, что воссоздания утраченной архитектуры отвечают потребности вписать себя в цепь поколений — той обязанности, которую нередко возлагают именно на историческую субстанцию. Предполагается как бы затянуть разрыв исторической связности. Это тот самый разрыв, через который пытаются увязать выход еврейского населения из положения некогда социально деклассированного меньшинства с сегодняшней, медийной борьбой против расизма и дискриминации. Однако то, что и современная архитектура сразу после завершения может стать носителем идентичности и тем самым достигать тех же заявленных целей, демонстрирует не только фасад данного проекта. Он, цитируя тысячелетнюю Стену Плача, отсылает к куда более древним символам, и тем самым сознательно вписывает себя в длинную традицию. Но столь же наглядно это демонстрирует и гамбургская Эльбфилармония (Elbphilharmonie): сооружение, без которого городской образ уже немыслим.

Выявление того идентификационного «момента» в архитектуре объекта — того самого, который способен придать его воссозданию легитимность и импульс, — на этом фоне оказывается ещё и вопросом тиража визуальных носителей: сперва почтовых марок и открыток, которые, настойчиво повторяя одно и то же, предпочитают одну материю другой, «приклеивают» к выбранному сооружению смысл и значение — и, как в случае Бранденбургских ворот, одних из многих городских ворот Берлина, — стягивают вокруг такого символически нагруженного объекта коллективную идентификацию.3

Поиск точек соприкосновения с неким «мифом основания» и с теми местами, которые благодаря своей исторической многослойности сумели концентрировать события надрегионального масштаба, нередко служат углублению собственного чувства историчности — и кажутся удобным трамплином в обещанную, сияющую будущность. Поэтому обращение к кайзеровскому времени как к якобы успешному примеру терпимого и прогрессивного иммиграционного общества для социал-демократа особенно соблазнительно — хотя и не бесспорно. Если всмотреться внимательнее, Германскую империю, конечно, можно лишь с большими оговорками назвать «терпимой» и «прогрессивной» в том смысле, который сегодня вкладывают в интеграционную и иммиграционную политику. В экономическом отношении она была, безусловно, восприимчива: индустрия втягивала в свою орбиту «рурских поляков», итальянцев или нидерландцев в огромных количествах, а ранние социальные реформы формировали базовый контур социальной безопасности — через страхование и пособия. Но в правовом отношении путь к статусу подданного и доступ к гражданству оставался узким: натурализация практиковалась сдержанно, а Имперский закон о подданстве и гражданстве 1913 года закрепил принцип происхождения, тем самым особенно затруднив получение гражданства для поляков и восточных евреев. В культурной сфере государство ориентировало политику на почти полную ассимиляцию, что было видно и по языковой и школьной политике, и по высылкам 1885 года; при этом гражданско-правовое равноправие евреев само по себе не лишало почвы общественные предубеждения. Наконец, в политическом отношении раннее всеобщее (мужское) право выбора в Рейхстаг сочеталось с авторитарной политической надстройкой, которая задавала рамки участию и стесняла пространство меньшинств; в колониях же действовал и вовсе особый, иерархический порядок — без малейшей перспективы интеграции. Иными словами: прогресс в инструментах и частичная включённость на уровне быта — но в национальном самосознании по-прежнему господствовали происхождение, язык и лояльность.

В евроатлантическом сопоставлении видно, что Франция после реформы 1889 года — с её отчётливо выраженным jus soli (правом почвы) — действовала как иммиграционное государство более открыто; Соединённые Штаты отличались, невзирая на расовые барьеры, исключительной способностью к приёму переселенцев; Великобритания с Aliens Act 1905 года ввела первые ограничения, однако в своём самоописании в целом оставалась менее этнонационально фиксированной, чем Германская империя, хотя практической целью контроля была прежде всего еврейская иммиграция из Восточной Европы — и, в особенности, из Российской империи. В международном сравнении Германская империя опиралась на континентально-европейскую логику jus sanguinis: гражданство в большей мере выводилось из происхождения. Модернизацию индустриального общества она сочетала с типичным для эпохи, культурно- и родословно ориентированным пониманием государства, которое упорядочивало принадлежность главным образом по линиям происхождения, языка и лояльности. Интеллектуальную предпосылку этому дала романтическая идея культурной нации (Kulturnation), сформированная, в частности, у Гердера и Фихте. После 1848 года республиканская идея demos (политического народа) отступила на второй план перед конституционной монархией и федеративным устройством. Основание империи в 1871 году произошло в рамках конституционной монархии с выраженной административной и военной культурой. Интеграцию при этом понимали прежде всего как культурную связность. В 1913 году эта логика получила правовую фиксацию: Имперский закон о подданстве и гражданстве закрепил jus sanguinis (право крови). Приобретение гражданства тем самым — по европейским меркам отнюдь не исключительным образом — в большей степени привязали к происхождению, а для иностранцев подняли порог требований.

На этом фоне речь идёт не столько о приукрашивании, сколько о сдержанной исторической оценке наследия Германской империи в контексте эпохи. Крупные начинания тех лет — от инфраструктуры до репрезентативного строительства — обычно были результатом взаимодействия короны, государства, города и городского гражданства, свидетельствуя о поразительной организационной дисциплине и технической воле к обновлению. Частично воссозданный Берлинский дворец, привлекаемый как референция для строительства синагоги на Френкельуфере, в зависимости от точки зрения прочитывается двояко: либо как памятный знак вильгельминистской государственно-дворцовой репрезентации, либо как выражение той городской строительной традиции, которая в своё время сформировала облик столицы. Национальное объединение 1871 года под прусским руководством создало устойчивые правовые и административные структуры; вместе с тем — в полном соответствии с духом времени — отдельные сферы общественной самоорганизации, например рабочее движение, оставались под более жёстким надзором и регулированием. На этом фоне тезис звучит, мягко говоря, шатко: социал-демократический голос — как недавно предложил Раед Салех — предлагает считать кайзеровскую эпоху образцом терпимого и прогрессивного иммиграционного общества: социал-демократия, как известно, состояла с монархическим государством в напряжённых отношениях, о чём напоминают и Социалистический закон, и полицейская опека над рабочим движением; а в социалистической и социал-демократической традиции памяти Берлинский дворец долго служил шифром вильгельминистской репрезентации — вплоть до того, что в ГДР его снесли и взорвали, поскольку в нём узрели символ милитаризма и империализма. Тот, кто сегодня, с социал-демократической позиции, возводит Берлинский дворец и Германскую империю в ранг образца для строительной культуры и интеграционной политики, — выражаясь дружелюбно, — пилит собственный сук, на котором сидит. И всё же остаётся вполне правомерным уважительно говорить о придворной строительной и градостроительной культуре как о части более широкой строительной традиции, поддержанной — и не в последнюю очередь — городским гражданством. Поэтому источники стоит читать трезво и с вниманием к амбивалентности — без резкости и без оглядки на сиюминутную политическую повестку. Либо Раед Салех не знает — или предпочитает не замечать — историю собственной партии и самой социал-демократии, либо по содержанию он давно уже прибыл в правоконсервативный лагерь; тогда, разумеется, возникает вопрос, почему он по-прежнему состоит в СДПГ. Честнее выглядел бы переход в тот консервативный спектр, где добродетели конституционной монархии, наследие Гогенцоллернов и уважение к исторической преемственности воспринимаются не как повод для раздражения, а как цивилизационная самоочевидность.

Тем не менее воссоздание в прежнем виде разрушенных, частично или полностью утраченных зданий и комплексов нередко имеет вполне прагматическую цель: создать вокруг исчезнувшего ансамбля памятую среду — и тем самым смягчить ощущение утраты первоначального целого.4 Однако сам факт воссоздания со временем выцветает из памяти: пресловутое “время лечит” — вместе с патиной, оседающей на новосотворённой поверхности, — запечатает рану, закрытую воссозданием утраченного, так что она срастётся с уцелевшим окружением и начнёт восприниматься как его органическая часть; тем самым то, что с точки зрения охраны памятников является необратимой аннигиляцией, то есть безвозвратной утратой субстанции с последующим воссозданием, в истории объекта сведётся к простой маргиналии. Можно даже утверждать, что именно воссоздание в прежнем виде синагоги с фасадом, воспроизводящим довоенный облик — то самое, которое принято превозносить как знак интеграции иудаизма в Германии и признания синагог неотъемлемой частью немецкой архитектурной истории в целом, подобно тому как восхваляют постройку Александра Беера, — способно оказать этому признанию медвежью услугу. Оно наглядно показывает, с какой лёгкостью “затягиваются” раны прошлого, вместо того чтобы оставаться напоминанием; и тем самым невольно провоцирует ещё более тревожный вывод: разрушение синагоги будто бы не является непреодолимой катастрофой, раз её всегда можно просто воссоздать. Предостережение, которому надлежало бы удерживать память в напряжении, слишком легко вырождается в банальность — в предупреждение, которое перестаёт предупреждать.

Тем самым оказывается под угрозой один из опорных тезисов публичной риторики — тезис о сингулярности трагических и мучительных событий того времени. Характерно, что инициаторы планируемого Еврейского культурного центра на Френкельуфере местами противоречат сами себе, когда утверждают, что самые мрачные главы прошлого должны «всегда напоминать нам о том, что мы должны везде и всегда выступать против бесчеловечности, дискриминации и преследования. Речь при этом не идёт об индивидуальной вине нынешних поколений немцев. Напротив, немецкое общество несёт ответственность за преступления прошлого — не с оглядкой назад, а с взглядом вперёд».5 Именно поэтому современный новый проект должен бы обсуждаться с тем большей настойчивостью.

Реплика как форма памяти — смешение камня со смыслом

Многообразие и диапазон приведённых наблюдений показывают, что выбор в пользу воссоздания разрушенных зданий во многом зависит от конъюнктуры — от вкуса, духа времени и политической монополии на интерпретацию. Кроме того, в ходе работ по воссозданию в прежнем виде нередко используют современные строительные материалы и технологии, поскольку объект — как бы ни формулировалась исходная цель — юридически считается новым строительством и потому подпадает под определённые предписания. Это снижает затраты и сокращает сроки, но по определению уменьшает архитектурно-историческую и научно-реставрационную ценность результата — если о такой ценности вообще уместно заявлять. Поэтому восстановленные объекты нередко выступают лишь футляром — суррогатом или эмблемой — того утраченного предмета, который, собственно, и имеется в виду. При этом воссоздание в прежнем виде часто усиливает впечатление якобы утраченной однородности городской ткани; между тем именно утрата способна порождать новые исторические идентичности, новые пространственные качества и новые городские пространства.

Один из ключевых вопросов современной охраны памятников связан поэтому с так называемой оригинальной субстанцией (Originalsubstanz). Речь идёт не только о камне как таковом, но прежде всего о многослойности биографий использования, которые — как следы возраста и ценные свидетельства времени — физически и метафорически наслаиваются на камень. Официально-институциональная практика охраны памятников местами заходит настолько далеко, что вообще не признаёт ни одно состояние объекта «оригинальным» — то есть таким, к которому его можно было бы без оговорок свести: иначе из множества определимых и датируемых слоёв пришлось бы «предпочесть особенно ценимый стилевой образ позднейшим переработкам».6 Между тем именно историческая историческая многослойность различных материалов и строительных этапов — зачастую скрытая от взгляда под штукатуркой и бархатными гардинами — обладает научно-педагогической и документальной, музейно-исторической и консерваторской ценностью; и этой ценности не может соответствовать чисто внешнее воспроизведение формы, даже если оно выполнено той же строительной техникой.

Не приписываем ли мы самому акту строительства почти культово-перформативный характер — словно бы уже невозможно вновь, в другое время, при иных обстоятельствах и иных способах производства, воссоздать объект, совпадающий с утраченной постройкой до последнего камня, — и не делает ли это воссоздания в прежнем виде в принципе излишними? Разве здесь не затрагивается ключевой вопрос: чем является архитектура — искусством или функциональной оболочкой, неизбежно подверженной изменению? Должно ли здание, будучи завершённым, сохраняться как художественное произведение в данном ему состоянии — или же оно представляет собой термическую и конструктивную защитную оболочку, «жёсткую кожу», которая стареет и постоянно перерабатывается и совершенствуется в русле технического прогресса, под требования своей эпохи и своих пользователей? И для коллективной идентичности действительно ли решающей оказывается аутентичность строительного материала — аналогично оригинальному почерку живописца, который невозможно заменить (фото-)копией, то есть репликой и, в нашем случае, воссозданием? Или решающий фактор лежит в социальной плоскости — в принятии, — и тогда вопрос об аутентичности отступает на второй план? Почему при подобной аргументации — как у Бартецко — мы воссоздаём исторический центр Франкфурта-на-Майне, Берлинский дворец или синагогу на Френкельуфере, тогда как утраченные художественные сокровища — например факультетские картины Густава Климта и множество других произведений, погибших в огне войны, — напротив, не воссоздаём? Не свидетельствует ли само стремление к воссозданию в прежнем виде скорее о реплицируемости объекта — как в случае разрушенной синагоги, — то есть о том, что его мыслят не уникальным, а принципиально повторимым? Реплицируема ли вместе с этим и память об историческом контексте возникновения монархии Гогенцоллернов? И если тогдашняя синагога, возведённая в годы Первой мировой войны, была продуктом своего времени, не было бы логичным шагом строить синагогу так же, как тогда, — но уже как продукт её времени, то есть времени нынешнего?

Поскольку точного восстановления в принципе не бывает, всякое воссоздание в прежнем виде обречено напоминать жалкую попытку воскресить мертвеца — попытку, за которой в действительности стоит тревога за собственную идентичность и за продолжение существования того культурного наследия, с которым человек себя соотносит, поскольку, как ему кажется, старому уже нечего противопоставить по-настоящему новое. Это взгляд в самой своей основе пессимистический — и притом вопреки всей позитивной риторике. Современная же память должна быть живой памятью: такой, которая передаётся следующим поколениям, — и тем самым повышает шанс, что нечто не будет предано забвению. Поэтому необходимость нового строительства — это не вопрос «быть или не быть», а вопрос «каким образом».

Именно поэтому, на мой взгляд, сомнительна сама идея воссоздавать синагогу «снаружи». Если такая попытка вообще может быть оправдана, то внутреннее пространство должно быть осмыслено в духе времени — и тем самым неизбежно окажется чем-то большим, чем просто молитвенный дом. Но если внутреннее устроено современно, ему нельзя просто натянуть исторический фасад: архитектура должна разворачиваться изнутри наружу — при ясном сознании истории. Именно это и было целью настоящего проекта.

Как говорил — или, по крайней мере, как принято приписывать — французскому социалисту Жану Жоресу (Jean Jaurès), дело не в том, чтобы «сберечь пепел, а в том, чтобы пронести дальше пламя» — и тем самым связать память о разрушении с надеждой на будущее. Последние очевидцы уходят. Скоро не останется никого, кто видел бы старую синагогу собственными глазами.7 А вместе с этим меняются и условия памяти: пустота в городской ткани всё реже вообще осознаётся как пустота.

Между предостережением и возможностью — размышления о стремлении формировать политику памяти

Если архитектурное воссоздание в прежнем виде не является нейтральным инструментом, а всегда становится проводником идеологических посланий, то в конечном счёте возникает важнейший вопрос о том, как может выглядеть политически ответственный подход к формированию памяти – не просто рефлекс на предполагаемые пробелы в городском ландшафте, а осознанное решение о создании определенной повествовательной формы в общественном пространстве. При этом речь совершенно не о культурно-воинственных ритуалах переименований и не о политизации каждого камня, а о простом понимании того, что архитектура — которую прежде в целом читали как политический медиум — сегодня слишком часто терпит поражение из-за дефицита архитектурного и эстетического образования; отсюда и рождаются слишком уж небрежно «само собой разумеющиеся», но по сути непродуманные предложения, трактующие воссоздание в прежнем виде как будто бы безобидное универсальное лекарство.

Прежде всего следовало бы потребовать, чтобы всякая форма возведения заново — будь она исторически вдохновлённой, формально цитирующей или намеренно контрастирующей — открыто заявляла о своих намерениях: что именно должно быть вспомнено? кем? и какими средствами? При этом воссоздание в прежнем виде вовсе не следует отвергать принципиально; у него могут быть весьма веские градостроительные, ремесленные, литургические или памятникоохранные основания — при условии, что средства названы, цели обоснованы, а границы метода признаны. Заявление же о том, что воссоздаётся «всего лишь» фасад, остаётся риторикой самооправдания: оно не замечает политического содержания архитектуры и черпает легитимность из мнимой «невинности» строительства.

Удачные примеры воссоздания действительно существуют. Дрезденская Фрауэнкирхе (Frauenkirche), к примеру, — проект, осуществлённый при поддержке беспрецедентного гражданского фонда и опирающийся на плотную источниковую базу — планы, фотографии и материальные находки фрагментов утраченного оригинала, — восстановил не только городскую силуэтную доминанту, но и функциональное предложение, связав богослужение и музыку в единый, работающий организм. Соседний квартал Ноймаркт (Neumarkt-Quartier) показывает, что исторически точные ключевые здания-ориентиры могут сочетаться с историзирующей новой застройкой, при уважении к историческому городскому плану. Во Франкфурте проект Дом-Рёмер (Dom-Römer-Projekt) позволил вернуть мелкомасштабное членение участков, ремесленную точность деталей и пригодную для повседневности уличную культуру первых этажей. В Потсдаме городской дворец, ныне ландтаг (Landtag), дворец Барберини (Palais Barberini) и восстановленная Старая рыночная площадь (Alter Markt) выступают примерами «исцеления ансамбля», которое вновь выстраивает чёткие градостроительные линии застройки, площади и пространственные перспективы. Даже крупномасштабные воссоздания — как Варшавский Старый город после 1945 года или Берлинский дворец, где имеет место воссоздание внешней оболочки, при полностью современном, функционально ином ядре — показывают, что воссоздание в прежнем виде может выполнять роль осмысленного мемориального нарратива лишь при одном условии: программа, функция и претензия на аутентичность должны быть чётко сформулированы и открыто заявлены.

Из подобных примеров можно вывести трезвый перечень критериев:

(1) достаточная плотность документации — планы, фотографии, свидетельства по колориту и материалам для научно обоснованного подхода к утраченной форме;

(2) жизнеспособная модель эксплуатации, которая не превращает воссозданный объём в простую декорацию;

(3) градостроительная логика — не нарушенная историческая структура участков, концептуально несущие и структурообразующие оси, осмысленные градостроительные рубежи и логичные границы кварталов;

(4) общепринятое желание помнить, выходящее за рамки туризма.

(5) и — там, где затронуты сакральные пространства, — литургическая и связанная с безопасностью адаптация к современным условиям.

Если держаться этих критериев, то на Френкельуфере почти всё говорит против воссоздания в прежнем виде. Наличие и качество документальной базы дают лишь приблизительное впечатление об интерьере, но не даёт достаточной опоры для воссоздания по научным критериям; эксплуатационные требования живой общины — зоны безопасности и контроля доступа, миква, пространственные оси, разделение мужчин и женщин в молитвенном пространстве, безбарьерная доступность — вступают в противоречие с исторической оболочкой, которая скорее стесняет комплекс функционально-эксплуатационных требований.

- С точки зрения политики памяти, существовал риск застройки невидимого – разрыв был бы эстетизирован, рана замазана, разрушение сведено к декорациям.

- А с точки зрения градостроительства, размеры участков, районы и технические ограничения изменились настолько кардинально, что историческая линия фасада уже вряд ли имела бы смысл.

- С точки зрения аутентичности, новая передняя часть здания, сохранившая свой первоначальный облик, создала бы ложную однородность – камень вместо смысла. В этом особом случае воссоздание было бы не только неразумным, но — скажем прямо — по существу ошибочным.

Далее в градостроительной практике — особенно применительно к общественным зданиям — следовало бы придать больший вес прозрачному согласованию нарративов политики памяти. Недостаточно исторически корректно воссоздать фасад, если внутреннее пространство перегружено символическими ожиданиями — или, напротив, остаётся пустым. Именно в таких местах, как Френкельуфер, следует закрепить процедуру, которая вовлекает не только экспертные комиссии, но и гражданское общество, еврейскую общину, инициативы памяти, исследовательскую среду и искусство — не для выработки гладкого консенсуса, а для того, чтобы сделать видимыми напряжения, которые память неизбежно порождает.

И наконец, что не менее важно, архитектуру следует вновь воспринимать всерьез как культурный язык – как средство, которое не только формулирует ответы, но и задает вопросы. Синагога, которая вдумчиво осмысливает свою историю, не может просто «оставаться такой, какой была раньше», но должна отражать разрыв в своём облике, выдерживать невосполнимое и делать видимой двусмысленность. Возможно, в этом и заключается ее достоинство.

Если память сегодня вообще возможна, она должна принять риск быть неудобной. Ей нельзя растворяться в блеске ушедших форм; ей нужны такие формы, которые прошлое не просто воспроизводят, а ставят под вопрос. Тогда воссоздание в прежнем виде синагоги будет не «восстановлением» в узком смысле, а многоголосым продолжением — попыткой не просто заполнить пространство, но открыть его. Для того, чего не хватает. Для того, что требует памяти. Для того, что ещё не сказано.

См. также:

- Бартецко, Дитер (Bartetzko, Dieter): «Воскресение из руин» (Auferstehung aus Ruinen). Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 20.05.2014. ↩︎

- Зигель, Пауль (Sigel, Paul); Хаузер, Сюзанна (Hauser, Susanne); Мэклер, Кристоф (Mäckler, Christoph): «Контроверза 1 — “Сведение счетов с модерном?”» (Kontroverse 1 — Abrechnungen mit der Moderne?). В: BMVBS [ред.] (Hg.), «Идентичность через воссоздание в прежнем виде?» (Identität durch Rekonstruktion?) — Dokumentation der Baukulturwerkstatt vom 16. Oktober 2008. Berlin, 2009, S. 35. ↩︎

- ср. Андреас Хюйсен (Andreas Huyssen): «Настоящие прошлые: городские палимпсесты и политика памяти» (Present Pasts. Urban Palimpsests and the Politics of Memory). Стэнфорд (Stanford): Издательство Стэнфордского университета (Stanford University Press), 2003 г. ↩︎

- ср. Пьер Нора (Pierre Nora): «Между историей и памятью» (Zwischen Geschichte und Gedächtnis). Франкфурт-на-Майне (Frankfurt am Main): Fischer Taschenbuch Verlag, 1990 г. ↩︎

- Друзья синагоги на Френкельуфере, зарегистрированное объединение (Freunde der Synagoge Fraenkelufer e.V.) [ред.] (Hrsg.): «100 лет синагоге на Френкельуфере: столетие еврейской жизни в Кройцберге, 1916–2016» (100 Jahre Synagoge am Fraenkelufer: Ein Jahrhundert jüdisches Leben in Kreuzberg 1916–2016). Каталог выставки (Ausstellungskatalog). Берлин (Berlin), 2016. ↩︎

- ср. Алоис Ригль (Alois Riegl): «Современный культ памятников — его сущность и его возникновение» (Der moderne Denkmalkultus – Sein Wesen und seine Entstehung). Вена (Wien): Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, 1903. Переиздание, в том числе: Ригль, Алоис (Riegl, Alois): «Собранные статьи» (Gesammelte Aufsätze), т. 1 (Band 1). Вена (Wien): Böhlau, 1995. ↩︎

- ср. Харальд Вельцер (Harald Welzer): «Коммуникативная память — теория» (Das kommunikative Gedächtnis – Eine Theorie). В: Вельцер, Харальд / Моллер, Сабине / Чуггналль, Катарина (Welzer, Harald / Moller, Sabine / Tschuggnall, Katharina) [ред.] (Hg.): «Дедушка не был нацистом». Национал-социализм и Холокост в семейной памяти („Opa war kein Nazi.“ Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis). Франкфурт-на-Майне (Frankfurt am Main): Fischer, 2002, с. 23–34 (S. 23–34). ↩︎