Ringen um Anerkennung — die Fassade als Spiegel und Widerbild ihrer Zeit

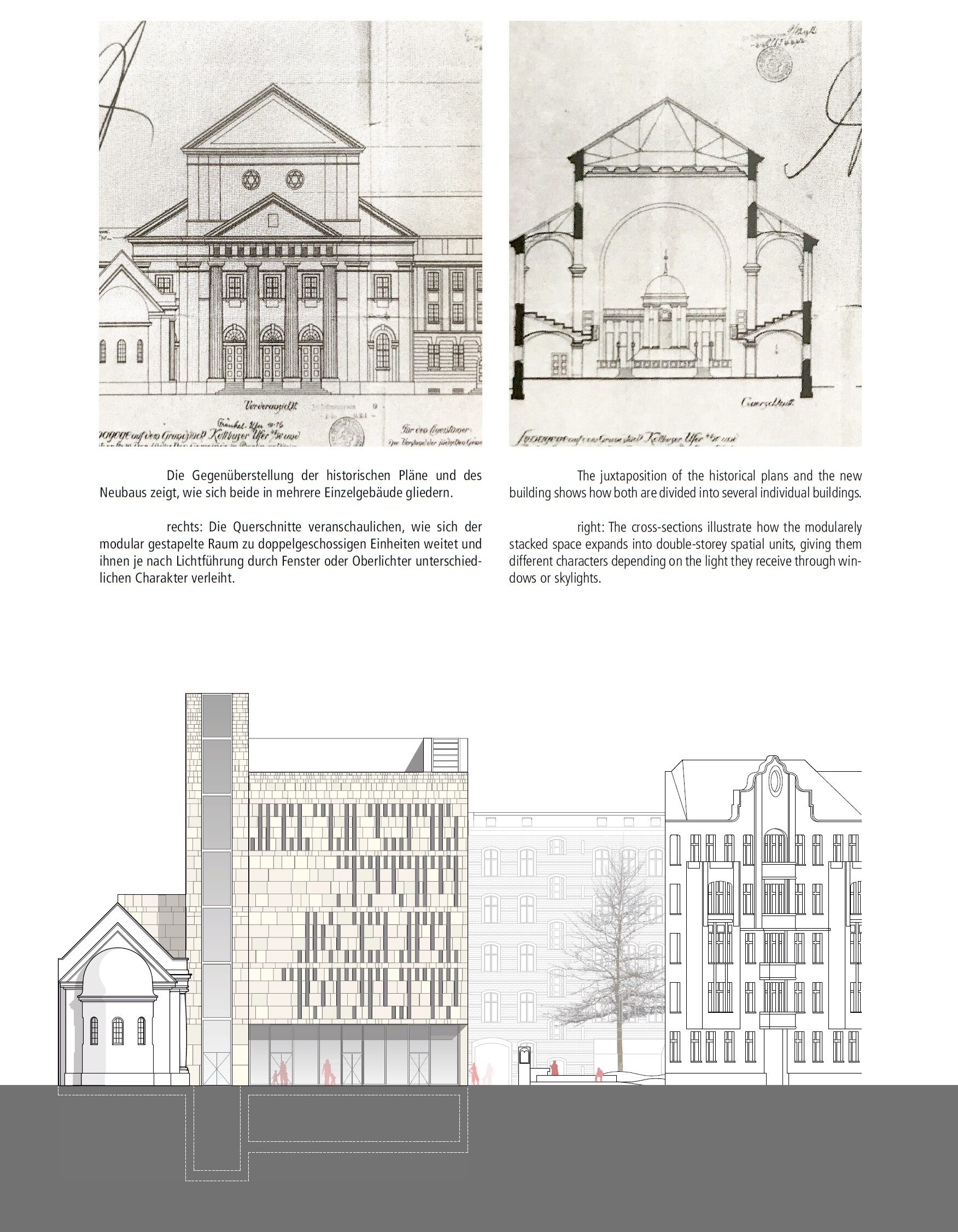

Die erste Synagoge wurde 1916, also mitten im Ersten Weltkrieg, in einem neoklassizistischen Stil errichtet. Zum einen war dies eine ökonomische Entscheidung, da sich das scharf geschnittene Grundstück zum Ufer hin öffnete und somit zu einer repräsentativen, weithin sichtbaren Geste bei der Planung eines öffentlichen Bauwerks gleichsam verpflichtete. In den Jahren des Krieges bemühte man sich folglich, mit einem Minimum an Fläche und Dekor ein Maximum an Außenwirkung zu erzielen, und entschied sich aus Gründen gebotener Sparsamkeit für eben jenen Baustil. In den Worten des Gemeindeblattes war es „das Bestreben, mit einfachsten Mitteln lediglich durch die Maßverhältnisse eine große und eindrucksvolle Wirkung zu erzielen“, was den Gemeindebaumeister Alexander Beer dazu veranlasste, eine auffällige Kulisse aus einer dreischiffigen Basilika mit viersäuligem, antikisierendem Portikus in dorischer Ordnung als uferseitiges Eingangsmotiv auszuformen. Selbst die antisemitische Zeitschrift des sogenannten ‚Verbandes gegen die Überhebung des Judentums e.V.‘ lobte den schlichten, unaufgeregten Innenraum als einen „wohltuenden Gegensatz“ zu den selbstbewusst-prunkvollen, alhambresken Synagogenbauten an der Fasanen- und Oranienburger Straße.

Diese Entscheidung für eine klassizistische Formensprache lässt sich jedoch nicht allein aus budgetären Zwängen oder der urbanistischen Logik eines exponierten Eckgrundstücks heraus erklären. Vielmehr verweist sie auch auf ein tiefer liegendes kulturpolitisches Kalkül: Die Wahl des Stils diente, wenn auch unausgesprochen, einer Strategie der visuellen Anschlussfähigkeit – einem architektonischen Code, der auf stille Integration statt demonstrativer Andersheit setzte. Gerade im preußisch-bürgerlichen Kontext, der das Erscheinungsbild der Stadt bis weit in das 20. Jahrhundert prägte, wurde der Klassizismus als Ausdruck von Ordnung, Maß und staatsbürgerlicher Verlässlichkeit gelesen – ein semantisches Kapital, das auch jüdische Bauherren durchaus bewusst einzusetzen wussten. Dabei darf nicht übersehen werden, dass Beer mit seinem Entwurf auch auf die Gefahr einer erneuten Ausgrenzung reagierte – nicht durch Rückzug, sondern durch das stille Beharren auf Teilhabe im architektonischen Idiom der Mehrheitsgesellschaft. Der neoklassizistische Duktus der Synagoge war somit nicht nur Zeichen der Zeit, sondern auch klug gesetzte Geste im Spannungsfeld zwischen Sichtbarkeit und Zurückhaltung.

Der Rückgriff auf den Klassizismus war insofern mehr als nur gestalterische Konvention oder pragmatische Anpassung an städtebauliche Bedingungen – er war Ausdruck eines kulturellen Seismographen, der die tektonischen Verschiebungen im architektonischen Selbstverständnis des frühen 20. Jahrhunderts sensibel registrierte. Es verwundert daher nicht, dass diese stilistische Entscheidung in eine Zeit fiel, in der der Klassizismus selbst eine eigentümliche Wiedergeburt erlebte – nicht als rückwärtsgewandte Nostalgie, sondern als bewusste Gegenfigur zu den oft als zerfasert und instabil empfundenen Strömungen des Jugendstils und der frühen Moderne, mit denen sich die Architekturkritik als ästhetisch-ideologische Gegenreaktion auf Jugendstil und Moderne bereits seit der Jahrhundertwende zunehmend kritisch auseinandersetzte. Aus dieser Perspektive nahm der Klassizismus laut Harold Hammer-Schenk einen „hohen Rang im Ansehen der zeitgenössischen Architekturkritik“ ein, weil er als „letzter Ausdruck einer noch natürlichen Entwicklung“ begriffen wurde – ehe mit den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts ein Stilpluralismus einsetzte, der in der Forschung mit dem etwas verkürzenden Etikett des Historismus belegt wurde. Der Berliner Börsen-Courier berichtete dementsprechend in seiner Ausgabe vom 16. September 1916 über einen Zeitgeist, der sich „von historischen Stilen“ abzuwenden beginne: „So geschah es auch diesmal mit dem wohlgelungenen Bau der neuen Synagoge. Sie ist äußerlich Berliner Klassizismus, im Inneren allerdings mehr frühchristliche Basilika.“ Sogar das Allerheiligste war, der Tradition frühchristlicher Basiliken folgend, in eine Exedra eingefasst – jenen nischenartigen Raum, aus dem sich architekturgeschichtlich später die Apsis entwickelte.

Alexander Beer schließlich ließ sich bei seinem Entwurf nicht nur von frühchristlichen Vorbildern, sondern auch von den polnischen Holzsynagogen inspirieren, die sich seiner Deutung nach in die hiesige Stadt- und Kulturlandschaft einzupassen verstanden – gleichsam mit ihr verwachsen –, um, wie er es ausdrückte, „jenen warmen Erdhauch zu atmen, der uns beispielsweise bei den Schwarzwaldhäusern so seltsam einnimmt. […] Aus ähnlichem Geist geschaffen, will der hier wiedergegebene Neubau einer Synagoge […] aufgefasst sein. Auch ihm ist ein ausgesprochener ‚Lokalton‘ verliehen worden; losgelöst von der Schablone, welche vermeint, eine Synagoge müsse, einer alten Überlieferung folgend, unbedingt in Bauformen einer besonderen Richtung gebildet sein.“

Diese bewusste Rückbindung an klassizistische, teils frühchristliche Bauformen ermöglichte es, die Synagoge als Teil einer „respektablen“ bürgerlichen Baugesinnung erscheinen zu lassen – als Teil eines ästhetischen Kanons, der trotz aller politischen Brüche noch immer als „ehrbar“ und gleichsam als nationalkompatibel galt. Nicht zufällig also, dass sich Beer nicht für eine zentralsymmetrische Kuppelarchitektur – wie etwa in der Neuen Synagoge an der Oranienburger Straße – entschied, sondern für den Typus der dreischiffigen Basilika mit Exedra, der sich architekturhistorisch sowohl auf frühchristliche Sakralbauten als auch auf das protestantische Kirchenbauideal der Aufklärung zurückführen lässt. Darin liegt nicht zuletzt ein feinsinniger Akt der architektonischen Disziplinierung, der den spezifisch jüdischen Raum nicht prahlerisch exponiert, sondern ihn gleichsam diskret in die Umgebung einbettet – ein architektonischer Versuch, das Anderssein durch kulturelle Anschlussfähigkeit zu überbrücken. Diese Geste mag heute wie eine paradoxe Form der Sichtbarmachung durch freiwillige Unsichtbarkeit erscheinen, doch sie war Ausdruck einer selbstbewussten, wenngleich prekären Position innerhalb des deutschen Bürgertums jener Jahre: Teil zu sein – und dennoch anders. In diesem Sinne erklärt sich auch die städtebauliche Zurückhaltung, mit der die Synagoge nicht als Solitär, sondern als ein gleichsam eingebettetes Glied innerhalb des städtischen Gefüges gedacht wurde – als ein Bau, der seine Eigenart nicht trotz, sondern gerade durch seine kontextuelle Angemessenheit entfaltet.

Bei der Planung der Neubauten wurde demnach vielmehr angestrebt, das Bauwerk seiner unmittelbaren Umgebung möglichst anzupassen und es harmonisch in das bestehende Straßenbild einzufügen – wobei freilich Zweck und Eigenart des Baus dabei doch unmissverständlich zum Ausdruck kommen sollten. So entstand eine klassizistische Synagoge, die – unweit der neogotischen Melanchthon-Kirche gelegen und eingebettet in ein Umfeld gutbürgerlicher Renaissance-Mietskasernen und Geschäftshäuser entlang des Landwehrkanals – den Bezug zum Berlin der Schinkelzeit aufgriff und damit eine enge Verflechtung von Stadtgeschichte und jüdischer Präsenz inszenierte. Die architektonische Gestalt der 1916 errichteten Synagoge lässt sich somit gleichermaßen erklären aus den wirtschaftlichen Zwängen der Kriegszeit, aus architekturhistorischen Strömungen, deren Bedeutung sich oft erst im Rückblick ermessen lässt, sowie aus einem jüdischen (Lokal-)Patriotismus, der sich mitten im Weltkrieg manifestierte.

Wenn Steine weinen könnten — Klagelieder der Zerstörung

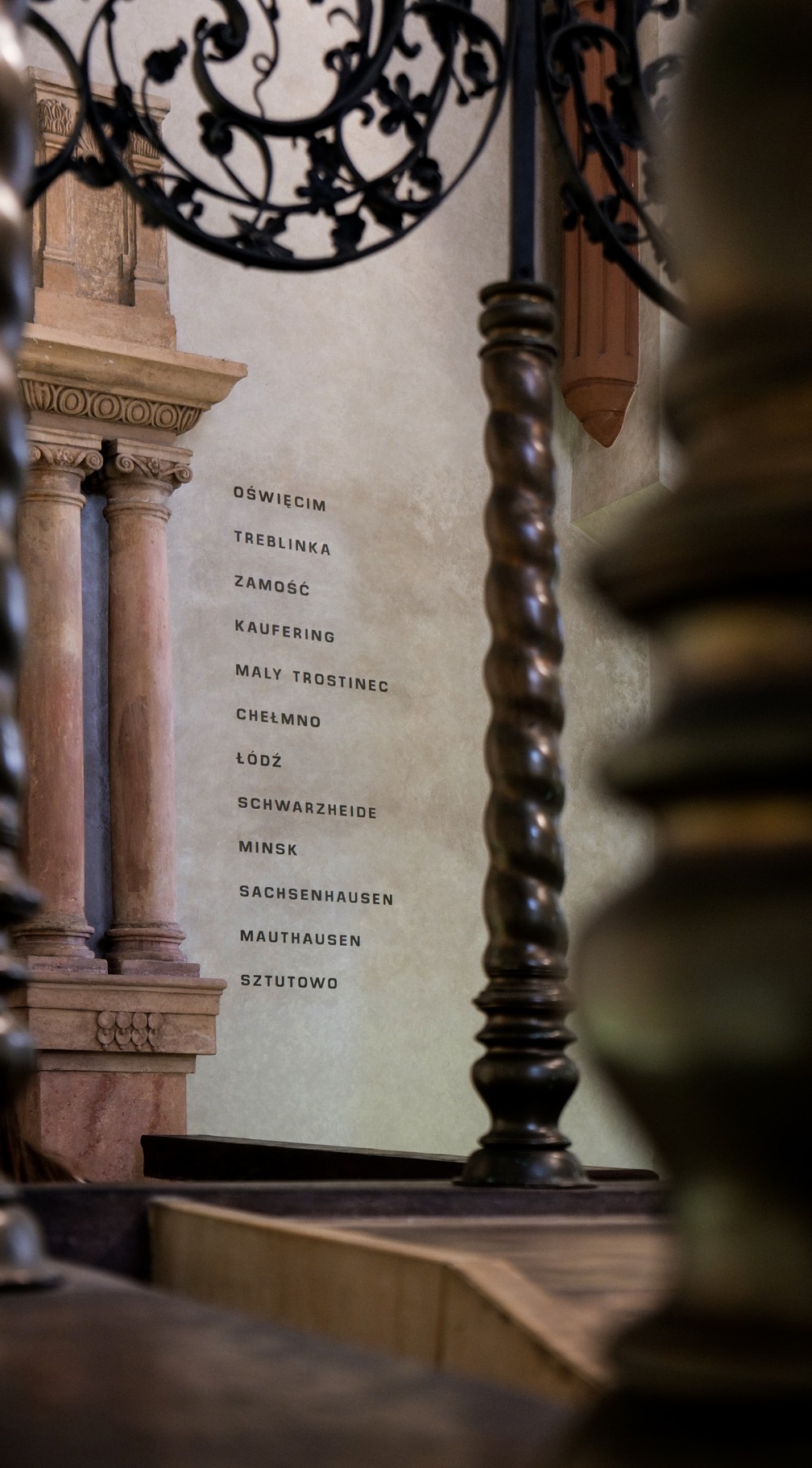

Ein jüdisches Kulturzentrum mit Synagoge anstelle eines zerstörten jüdischen Gotteshauses zu errichten, bedeutete,

1) dass die Außenerscheinung einen kommemorativen Aspekt aufweisen soll, der die Zerstörung (von damals) sichtbar macht, ohne sie plakativ zur Schau zu stellen, da es sich nicht um eine reine Gedenkstätte handelt – womit sich das gesamte Projekt der Codierung der baulichen und metaphysischen Bezüge zur alten Synagoge verschreibt;

2) dass die Dialektik zwischen der Gleichwertigkeit und der Eigenständigkeit der jüdischen Gemeinde (von heute) hervorgehoben werden soll;

3) dass, ohne eine unmittelbare Rekonstruktion zu vollziehen, die Intention und die Absichten Alexander Beers wiederaufgegriffen werden sollen. Das bedeutet, dem Baukörper ein Maximum an (Fassaden-)Fläche zu verleihen und dennoch – vermittels der Materialwahl – ein Schattenspiel zu ermöglichen, das die großen Flächen visuell ähnlich fein gliedert wie der sparsam eingesetzte Dekor des Klassizismus.

Zu 1: Kein anderes bauliches Objekt steht im Judentum so sehr für die Erinnerung an einen zerstörten Tempel wie die Klagemauer in Jerusalem. Es erscheint daher naheliegend, den kommemorativen Aspekt der schrittweisen Zerstörung dieses Tempels – in den Jahren 1938, in der Zeit der alliierten Bombardierungen während des Zweiten Weltkriegs und 1958 – sichtbar zu machen, indem diese leid- und wehmutsvolle Symbolik aufgegriffen wird.

Zu 2: Zugleich erlaubt die Referenz der Klagemauer, jene Dialektik zwischen Tradition und Moderne zu veranschaulichen, in der sich die jüdische Gemeinde befindet – durch ihren festen Bezug sowohl zu den historisch-geographischen Wurzeln und zum modernen Staat Israel als auch zur deutschen Gegenwart. Auf diese Weise kann auf die seit 1916 eingetretenen Transformationen der jüdischen Diaspora in Deutschland und weltweit reagiert werden, ohne Geschichte retrospektiv zu nivellieren. Es wäre womöglich ein Fehler, allein auf einen vermeintlichen Multikulturalismus der Kaiserzeit zu verweisen – wie ihn etwa Saleh in seinem Beitrag zu rekonstruktiven Gesten im städtischen Raum prokalmiert hat – weil es bedeuten würde, die Ereignisse, die seither zur Zerstörung jüdischer Gotteshäuser beigetragen, aber auch zur Gründung Israels als jüdischem Staat geführt haben, auszublenden. Zwar wäre es eine Überinterpretation zu behaupten, eine Rekonstruktion wolle die nationalsozialistische Zerstörung vergessen lassen oder gar die Gründung Israels ungeschehen, doch bedeutete sie in ihrer Außenwirkung gleichwohl auch eine Rückprojektion der gesellschaftlichen und historischen Umstände um 1916 – Umstände, die heute andere sind als zur Zeit der Hohenzollernherrschaft im Ersten Weltkrieg.

Eine Architektur, die die Sprache unserer Zeit spricht, bietet demgegenüber eine herausragende Möglichkeit, das volle Potential eines solchen Bauvorhabens – der Errichtung eines jüdischen Kultur- und Gemeindezentrums mit Synagoge – zu entfalten, indem das äußere Erscheinungsbild einen vielschichtigen Dialog eröffnet: nicht nur mit religiösen Minderheiten in Deutschland, sondern zwischen Gesellschaften und Staaten. Die Bezugnahme auf die Klagemauer ist daher ein entscheidendes Element dieser Gratwanderung – ein Mittel, einen zerstörten Tempel zu evozieren und zugleich auf die veränderte Weltlage seit 1916 zu reagieren.

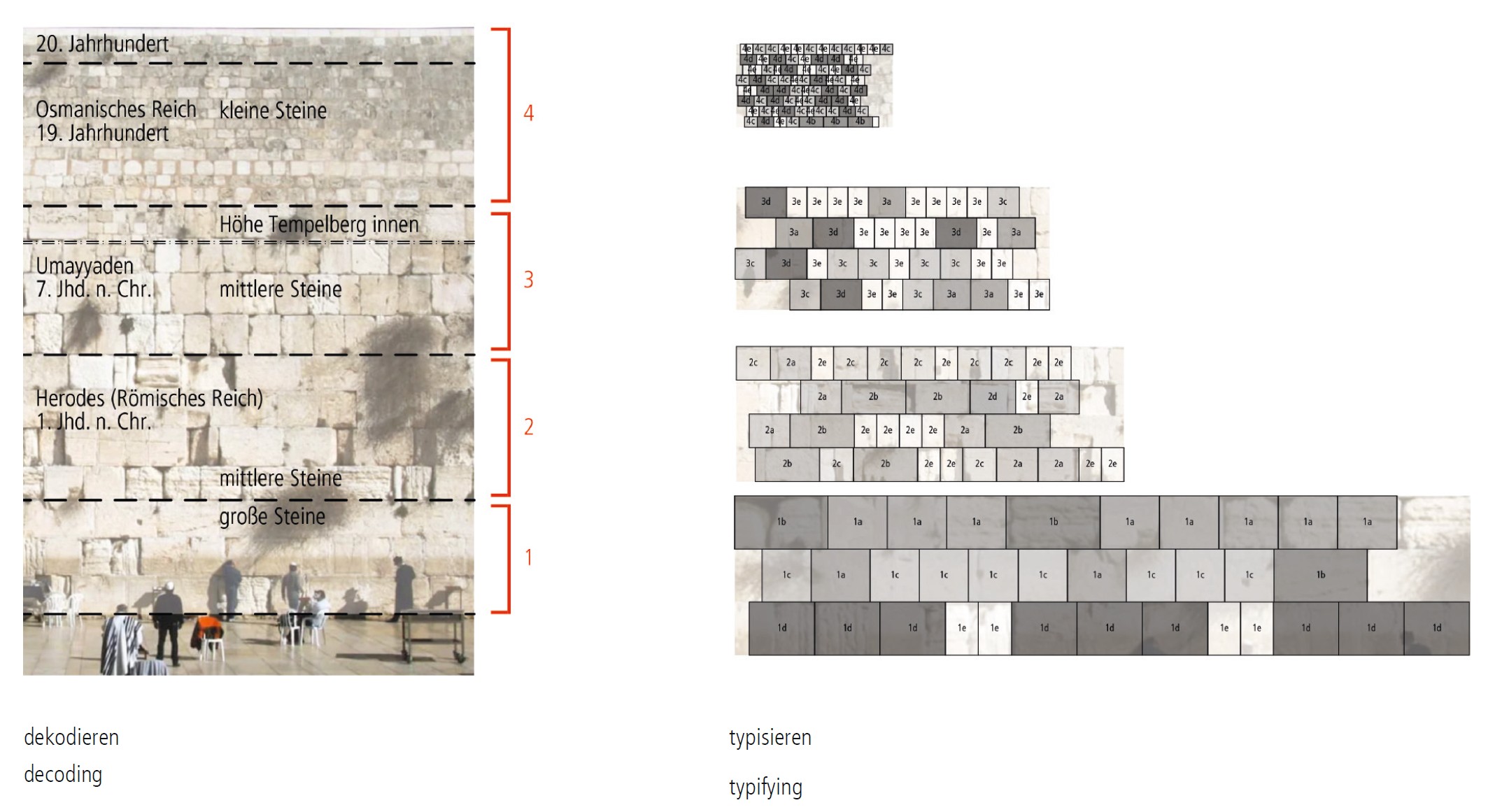

Zu 3: Und nicht zuletzt ist die Klagemauer ein vielschichtiges Geheimnis in sich – sie ist „nur“ eine von Erosion gezeichnete Wandfläche, sondern viel mehr. Wie an den Ringen eines Baumstammes lassen sich an ihren Steinschichtungen die Zeiten ablesen: unten die größten Quader aus der römischen Epoche, darüber mittelgroße aus späterer Zeit; dann folgen Schichten aus der Ära der Ummayaden im 9. Jahrhundert, und ganz oben verliehen die Osmanen der Mauer im 19. Jahrhundert ihr heutiges Erscheinungsbild.

In Berlin trifft die Referenz auf eine Mauer, die für das jüdische Gedächtnis steht, auf eine andere Mauer, die im kollektiven Gedächtnis der Stadt eine nicht minder traumatische Rolle spielt: die Berliner Mauer. Beide Mauern sind keine triumphalen Bauwerke, sondern bauliche Chiffren von Trennung, Verlust und Erinnerung. Dass sie – wenn auch in denkbar unterschiedlicher Symbolik – nun in einem solchen Projekt einander begegnen könnten, verleiht dem Vorhaben eine zusätzliche Tiefendimension. Gewiss – man könnte einwenden, es sei fast schon eine melancholische Ironie, der Stadt noch eine weitere Mauer zuzumuten. Doch womöglich liegt genau in dieser Überlagerung ein Impuls zur Versöhnung – nicht durch glatte Fassaden, sondern durch poröse Oberflächen, die Wunden zeigen und zugleich Raum lassen für neues Leben.

Nicht zufällig entstammt die bildmächtige Zurschaustellung von Wunden, Narben und körperlichem Leid in ihrer ikonographischen Tiefenschicht der christlichen Bildtradition – Stigmata, Kreuzigung, Dornenkrone: all dies sind Chiffren einer Religion, deren bildhafte Präsenz auf Verwundung und Erlösung gleichermaßen basiert. In einer Gesellschaft, die sich – ungeachtet zunehmender Säkularisierung und schrumpfender Kirchenmitgliedschaft – weiterhin auf einem kulturell-christlichen Fundament bewegt, dürfte die Sichtbarmachung von Verletztheit im Stadtraum keineswegs befremden. Im Gegenteil: Man denke etwa an das durch Bombentreffer beschädigte Fragment der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, an die zahlreichen Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg, die bewusst konserviert wurden, oder an die Gedenkstätte Plötzensee, wo die nackte Wand mit dem eisernen Haken mehr spricht als jedes Wort – allesamt Spuren der Geschichte, die nicht geglättet, sondern bewusst belassen wurden. Diese Orte – stellvertretend genannt, denn die Liste ließe sich endlos fortzusetzen – zeigen, dass urbane Spiritualität oft dort aufscheint, wo der Schmerz nicht verdrängt, sondern ausgestellt wird – in aller Stille…

© Daniel Yakubovich.

Die Sprache der Wand – Von Licht, Last und Linien

Diese Steine – ihre Form, Abfolge und Größe – werden analysiert und 1:1 übertragen, kategorisiert und sequenziert. Daraus ergeben sich sechs unterschiedliche Steinformen in vier Größen, denen unterschiedliche Steinarten in Tönung und Rauheit zugeordnet sind. Teils geschnitten, teils gebrochen, erzeugen sie jene notwendige Varianz trotz struktureller Gleichförmigkeit. Denkbar wäre dafür der Kalkstein Meleke, der seit vorchristlicher Zeit als Bau- und Dekorationsstein Verwendung findet, wegen seiner leichten Bearbeitbarkeit und langsamen Lufthärtung – und bereits an der Klagemauer selbst zum Einsatz kam. Diese Materialeigenschaften erklären auch die felsenartige Wirkung der durch Erosion gezeichneten Mauer. Seit der britischen Mandatszeit besteht in Jerusalem sogar eine Gestaltungsvorgabe zur Verwendung dieses Steins.

Zwischen einzelnen Steinen werden Bepflanzungen vorgesehen, die sich trotz zugrunde liegender Systematik nicht gleichmäßig verteilen, da die ermittelten Sequenzen auf Verlegeplänen von einer Startachse aus aneinandergereiht werden – wodurch sich ein Versatz ergibt, der dem zufällig wirkenden Charakter der Klagemauer nahekommt und dennoch, wie das Vorbild, einem System gehorcht. Denkbar wäre eine israelische Tröpfchenbewässerung über Doppelnutzung innenliegender Regenfallrohre. Die Fassade könnte stellenweise sogar als Habitat dienen – für Mauersegler, Bienen oder Fledermäuse –, durch integrierte Brutkästen und Nistplätze. Auch auf dem Glockenturm der Zionskirche oder unterhalb der Kuppeln des Berliner Doms haben sich Bienenvölker angesiedelt, die mitten in der Großstadt Honig produzieren.

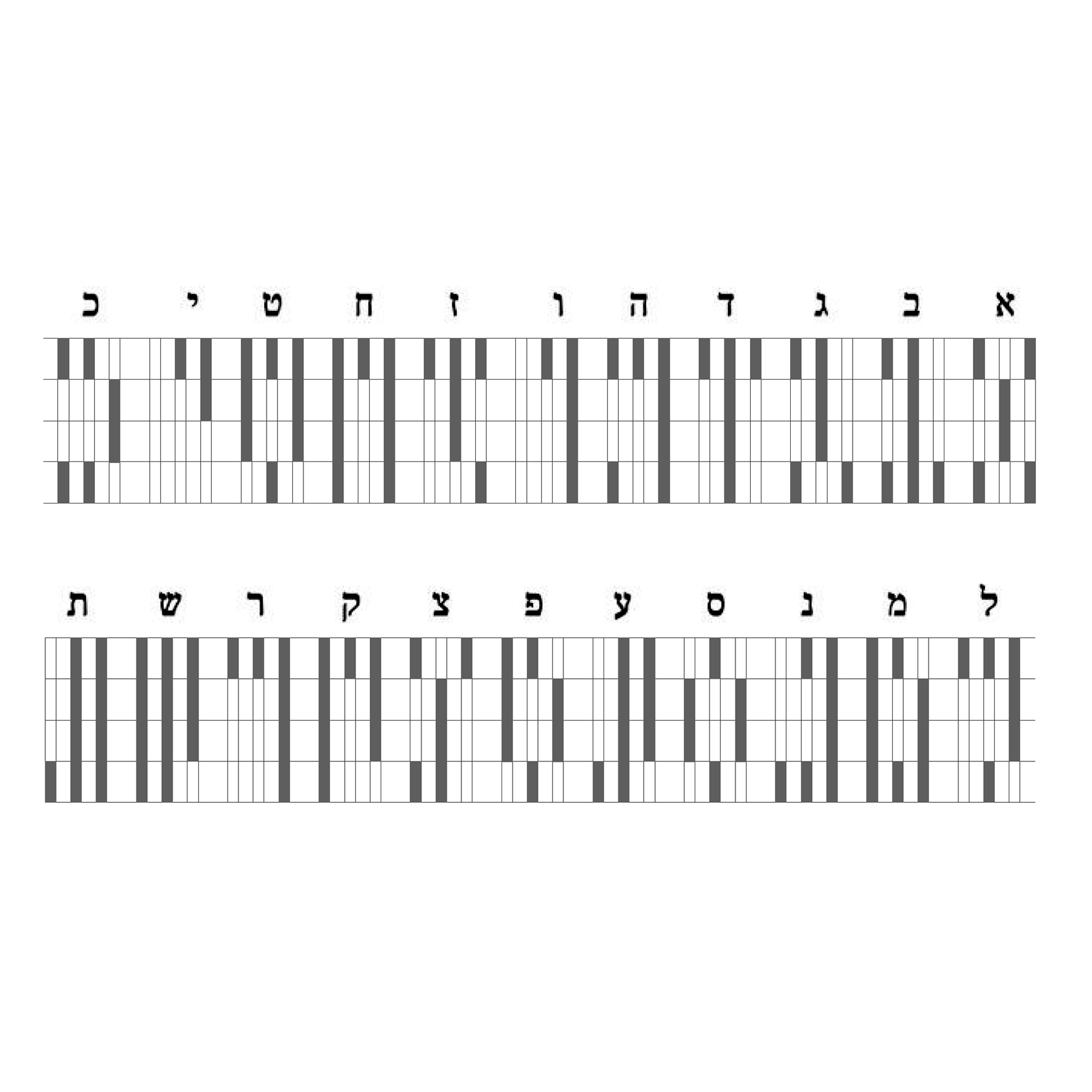

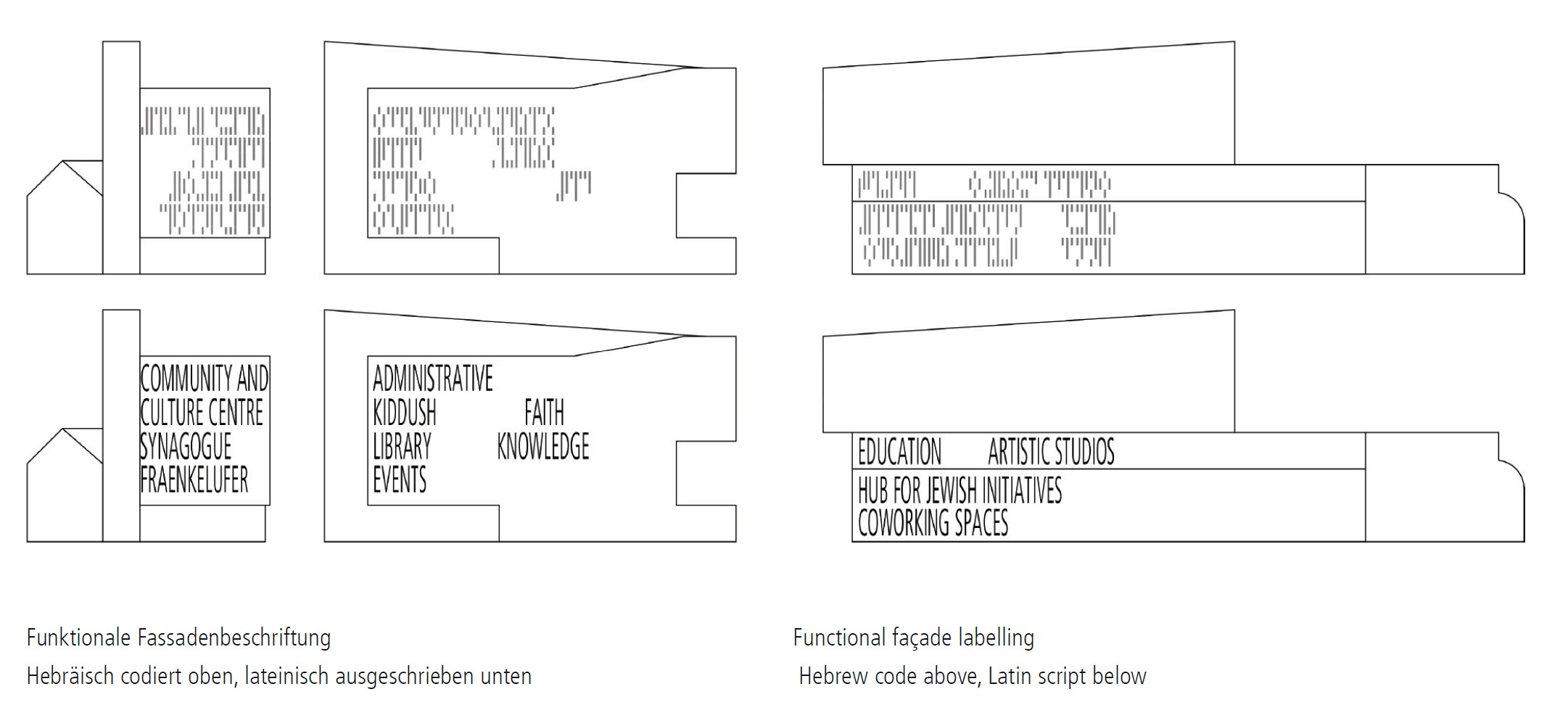

Die vielen Schlitze, Spalten und Erosionen werden zugleich als Öffnungen interpretiert, durch die Licht in die dahinterliegenden Räume fällt. Die Fenster sind funktional gesetzt und bilden die Buchstaben des hebräischen Alphabets – oder besser: des Alef-Bets –, welche zugleich als Bezeichnungen der dahinterliegenden Räumlichkeiten dienen. Dafür wurde jeder Buchstabe des hebräischen Alphabets in neun Felder unterteilt, die jeweils durch vertikale Linien codiert werden können. Der entstehende Effekt erinnert einerseits an einen antiken Code, andererseits an moderne Matrixsysteme – und nicht zuletzt an das Prinzip genetischer Codierung, wie man es von DNS-Strängen kennt: Informationsketten, in denen sich komplexe Identität auf kleinster Fläche einschreibt. Ebenso ließe sich an ein Notenbild denken – ein Fensteralphabet als architektonische Partitur, bei der jede Öffnung nicht nur Licht, sondern auch Bedeutung transportiert.

Eine vergleichbare typographische Codierung wurde in einer früheren Phase von UNStudio, Amsterdam, konzeptuell entwickelt; im Zuge der nun anstehenden Planvertiefung könnte sich die Fensteranordnung im Detail leicht verändern – ohne dass dabei jedoch die semantische Codierung an Tiefe verlöre: Die Bedeutung der Wörter bleibt, auch wenn sich ihr Schriftbild auf der Fassade dezent verschiebt. Diese codierten Schriftzüge bilden die einzigen dekorativen Elemente – was der Fassade eine lakonische Ausdruckskraft und eine feierlich-herbe Ernsthaftigkeit verleiht, die zwischen ausgelassener Gemeindefeier und kommemorativem Ernst zu vermitteln weiß.

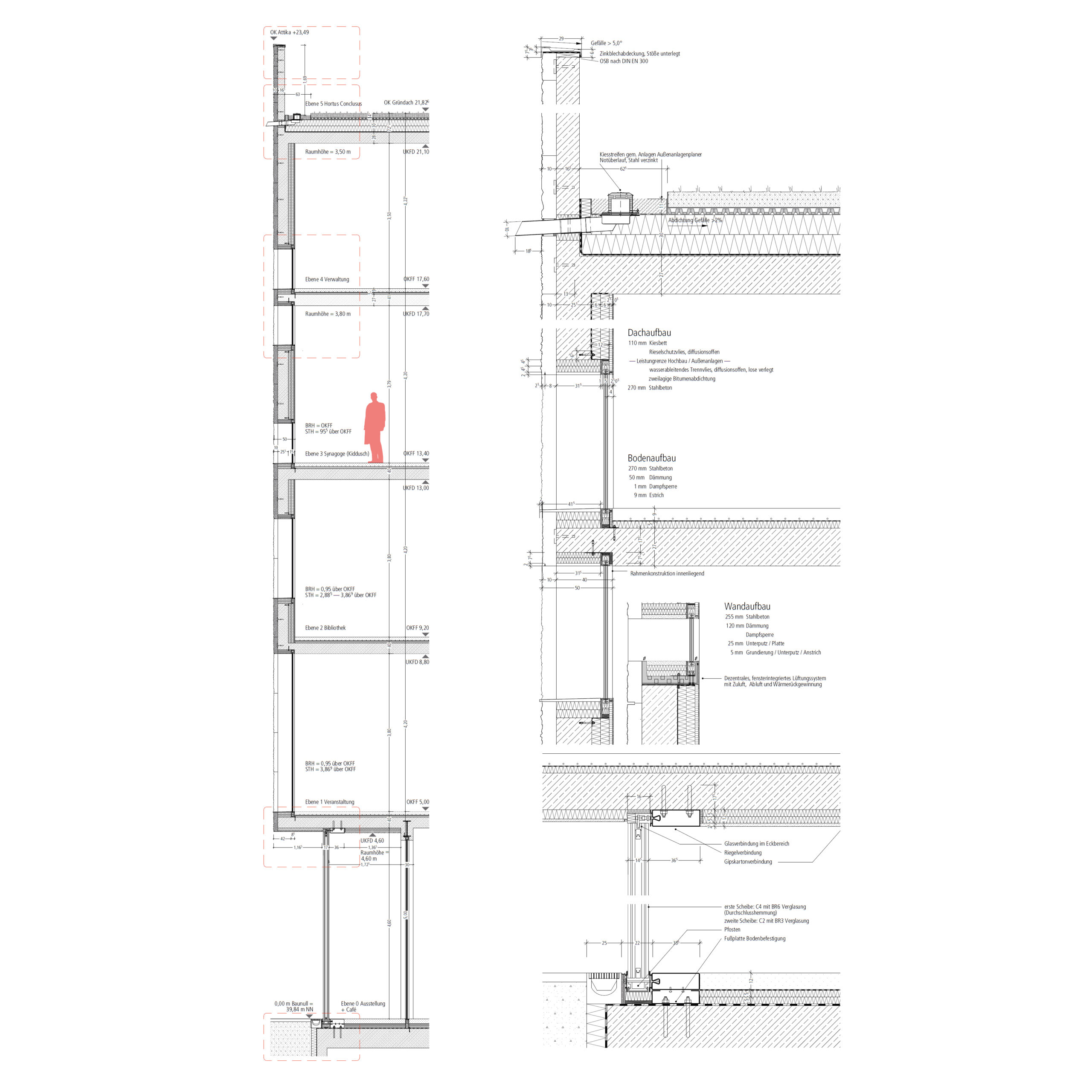

Darüber hinaus bündeln die Fenster als hochfunktionale Elemente Belüftung und Belichtung. Sie sind innenliegend fast bündig mit der Wandfläche positioniert, was tiefe Fensterlaibungen erzeugt, die wiederum die Glasflächen verschatten und einen externen Sonnenschutz entbehrlich machen. Die Vielzahl der Fenster gewährleistet dennoch eine ausreichende natürliche Belichtung. Fenstereingelassene dezentrale Lüftungssysteme erlauben eine natürliche Luftzirkulation bei gleichzeitiger Wärmerückgewinnung.

Vor allem aber unterstreichen die Fenster den urjüdischen Bezug zur Schrift – auf ihr gründet sich die gesamte jüdische Religion und Kultur. Denn die Thora war über Jahrtausende hinweg das zentrale Bindeglied zwischen den Generationen der Diaspora. „So vielgestaltig diese Bauten der zurückliegenden Jahrhunderte auch waren, gemeinsam ist ihnen der Verzicht auf jeden bildhaften Schmuck […]. Die Gotteshäuser hatten ihre Besonderheiten darin, dass sie nur einfache, würdige Räume benötigten, ausreichend zur Aufnahme der Versammlung der Andächtigen und angemessen für die Erfüllung der liturgischen Gesetze“, schrieb Alexander Beer selbst dazu.

In der Summe ergibt sich ein Baukonzept, das sich der Vergangenheit nicht durch Wiederholung, sondern durch Resonanz annähert – ein räumliches Erinnern, das sich seiner Materialität ebenso bewusst ist wie seiner Verantwortung. Es geht hier nicht um Wiederherstellung eines verlorenen Ganzen, sondern um die Sichtbarmachung fragmentarischer Kontinuität. Die Fassade spricht, aber sie spricht in Flüstertönen – vielstimmig, gebrochen, aber mit klarer Haltung. Und genau darin liegt ihr Wert.

© Daniel Yakubovich.

© Daniel Yakubovich.

Siehe auch: