Vorwort zur ersten Auflage (2022)

Keine andere europäische Stadt verfügte vor dem Krieg über eine derart große Anzahl an Synagogen wie Berlin, obwohl es keine bedeutende Stätte jüdischen Glaubens war1 und zu keiner Zeit als Jerusalem des Nordens bezeichnet werden konnte. Als eine der bevölkerungsreichsten und – nach der Gründung Groß-Berlins im Jahre 1920 – flächenmäßig zweitgrößten Städte der Welt2 verfügte Berlin zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts, als Ergebnis des Zusammenschlusses zahlreicher Städte, Gemeinden und Kommunen, über zwölf Gemeindesynagogen mit einem Fassungsvermögen von jeweils über 2.000 Personen, mehr als siebzig Vereinssynagogen und zahlreiche historisch gewachsene Gebetsräume, während andere Städte wie Amsterdam oder Prag – wenn überhaupt – nur drei bis vier große jüdische Kult- und Kulturbauten vorzuweisen hatten.

Quelle: Leo Baeck Institute; Bearbeitung: Yakubovich.

Bis auf wenige Ausnahmen sind diese Bauten infolge allseits bekannter Umstände fast vollständig verschwunden. Die politische wie wirtschaftliche Lage der Nachkriegszeit ließ kaum Raum für Wiederaufbau; und mit dem sogenannten „Gesetz über die Abräumung von Trümmergrundstücken (Enttrümmerungsgesetz)“ vom 25. November 19543 begann eine zweite, diesmal administrative Zerstörungswelle – eine Art staatlich sanktionierter Schlussstrich –, der auch wiederaufbaufähige Synagogen zum Opfer fielen.

Die Planung einer Synagoge veranlasst somit abermals zur Auseinandersetzung mit einem spezifisch jüdischen Kultbau als einer eigenständigen, zeitweise fast vergessen geglaubten Architekturgattung – wie der Kunsthistoriker Rolf Bothe bereits im Vorfeld des fünfzigsten Jahrestags der nationalsozialistischen Machtergreifung bemerkte.

Sich einer solchen Materie zu widmen, stieß daher bereits bei der Bekanntgabe des Themas meiner Master-Abschlussarbeit an der Universität der Künste auf Verwunderung, – zumal der Entwurf von Gotteshäusern in unserem Lehrprogramm nicht vorgesehen ist. Erst recht nicht als Abschlussarbeit. Und noch weniger, wenn es sich um einen Sakralbau einer den meisten fremd gebliebenen Religionsgemeinschaft und Minderheit handelt, deren leidvolle Geschichte hierzulande besondere Gefühle evoziert und provoziert. Umso mehr verpflichtet daher allein schon die Wahl des Themas, diesem mit einer feierlichen Ernsthaftigkeit zu begegnen, um ihm gerecht werden zu können – eine Herausforderung, der ich hoffentlich entsprochen habe.

In Anbetracht dessen ist kein Entwurf im klassischen Sinne entstanden, sondern vielmehr eine entwerferische Absichtserklärung – ein architektonischer Vorbehalt mit Manifestcharakter –, in dem durch eine tiefe persönliche Verbundenheit die eigene Migrationsgeschichte als jüdischer Kontingentflüchtling, zwölf Jahre Schulbildung – davon vier an der Heinz-Galinski-Grundschule4 und sieben an der Jüdischen Oberschule5 –, weitere sieben Jahre Architekturstudium und eine langjährige Auseinandersetzung mit der Rekonstruktion des Berliner Schlosses – als Vorbild und Kontrast zugleich – in einer Person und in einem Thema verschmolzen.

Nachdem ich im Sommer 2021 eher beiläufig auf Essays über die innere Widersprüchlichkeit jüdischer Sakralarchitektur gestoßen war, die wie Hochsicherheitstrakte uneinnehmbaren Festungen gleichen und dennoch Offenheit und Transparenz kommunizieren sollen, begab ich mich auf eine Spurensuche, die schließlich zu den ersten Informationen über das Rekonstruktionsvorhaben am Fraenkelufer führte. In einem monatelangen, mühevollen Prozess entstand daraufhin eigeninitiativ ein Netzwerk aus Kontakten und Quellen, das es mir ermöglichte, die selbstgestellte Aufgabe zu fokussieren, zu durchdringen und schließlich zu formulieren.

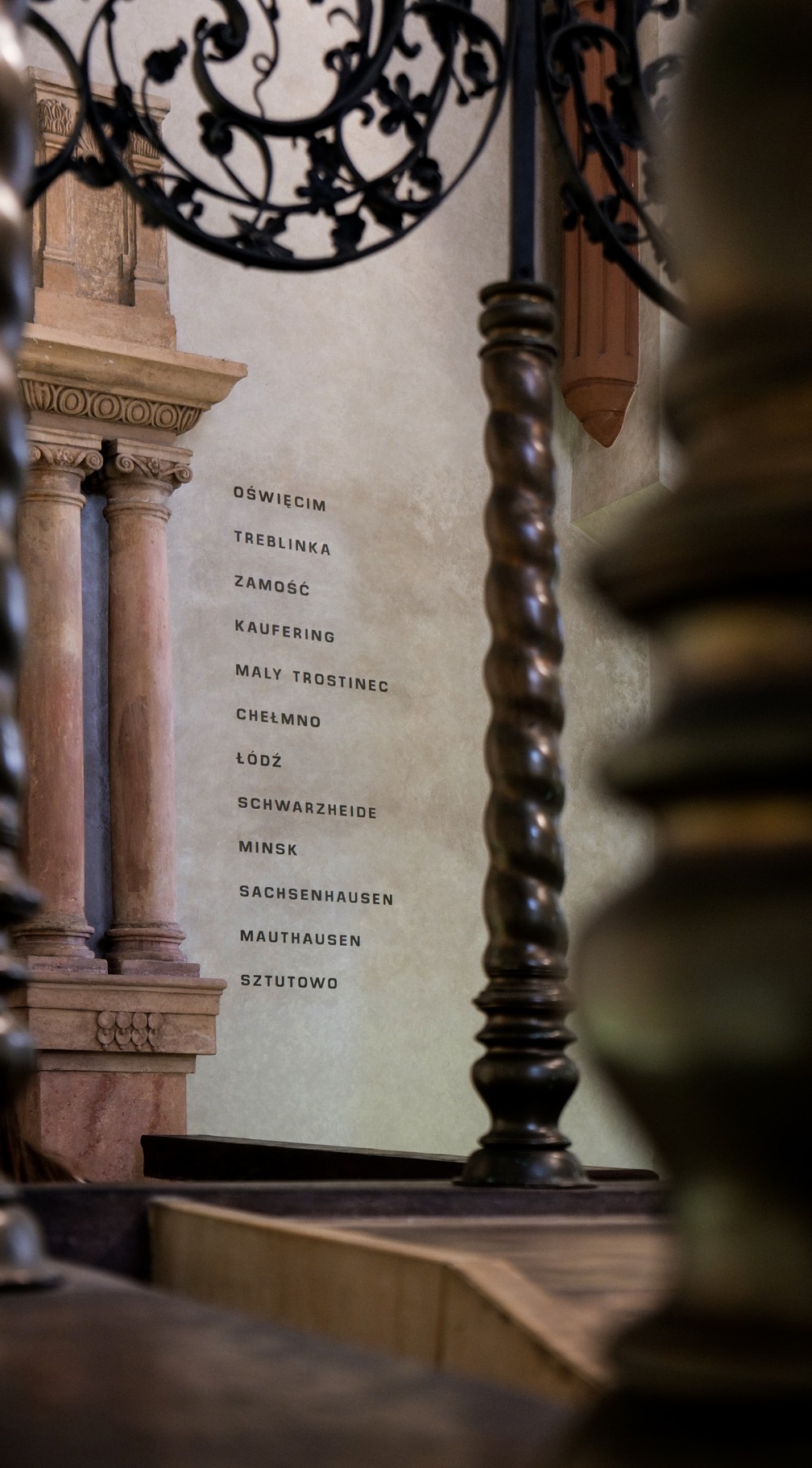

Im Ergebnis ist – nach knapp einem Jahr Arbeit, davon ein halbes Jahr entwurfspraktisch – eine Antwort gelungen, wie eine gegenwärtige Form von Erinnerungskultur beschaffen sein müsste, wenn die letzten Zeitzeugen gehen und mit ihnen das aus erster Hand erfahrbare Leid, und wenn zugleich eine Nachkriegsordnung zu bröckeln beginnt, deren Fundament paradoxerweise in jenen Zerstörungen liegt, die uns – gerade im Blick auf das Grundstück im Herzen Berlins – vor einer schmerzenden Leere zurücklassen. Einer Leere, die allerdings immer seltener überhaupt noch als Leere empfunden wird. Deshalb muss Erinnerung – will sie nicht museal, sondern zukunftsfähig sein – lebendig gedacht und gebaut werden, um in die nächsten Generationen fortgetragen werden zu können und damit die Chance zu erhöhen, nicht vergessen zu werden. Deshalb lautet die entscheidende Frage bei dem Neu- und Erweiterungsbau der wachsenden Gemeinde der Synagoge am Fraenkelufer nicht „ob“, sondern „wie“. Wenn es funktionieren soll, muss ein Neu- und Erweiterungsbau im Inneren zeitgemäß sein und damit kein reines Gebetshaus, weil viele Funktionen, die früher die Religion vereinnahmt hat, heute anderweitig übernommen werden. Und wenn es im Inneren etwas Modernes wird, dann kann dem keine historisierende Fassade übergestülpt werden, sondern es muss konsequent von innen nach außen entwickelt werden — im Bewusstsein der Geschichte. Und das war das Ziel dieses Projekts.

Die Methode bestand in einer vielschichtigen Analyse der Ausgangslage: Umfragen innerhalb der Gemeinde, Korrespondenzen mit dem Grünflächenamt und dem Bauaktenarchiv, eine Tiefenrecherche sowie eine Auseinandersetzung mit den geschichtlichen Besonderheiten des Synagogenbaus und jüdischer Kultureinrichtungen berlin-, deutschland- und weltweit, um die prägnantesten und tragfähigsten Entwurfsparameter für das Grundstück am Fraenkelufer komparatistisch freizulegen.

Das Ergebnis ist die Entwicklung eines realistischen Gegenvorschlags zur geplanten Rekonstruktion, der dem bestehenden Wunsch einer Rekonstruktion dennoch tatsächlich nachkommt, aber statt der äußeren Hülle das Zerstörte in seinem Schmerz nachfühlt und nachempfindet, um so die Intentionen und Absichten wesentlich tiefer nachzubegreifen und sie unter Berücksichtigung des neu entstandenen Kontextes wiederauferstehen zu lassen ohne das zurückzuholen, was unwiederbringlich verloren ist.

Zum anderen konnten Erkenntnisse über die komplexen Überlagerungen historischer Verflechtungen, gegenwärtiger (Nach-)Nutzungen, nachbarschaftlicher Interessen und religiöser Anforderungen gewonnen werden, die den laufenden Planungsprozess erheblich beeinflussen dürften, wenn sie in einem öffentlichen Rahmen diskutiert werden.

Aus diesem Grund ist es mir ein Anliegen, die Themen und Fragestellungen, Erkenntnisse und Schlussfolgerungen, die aus der vorliegenden Master-Abschlussarbeit hervorgehen und nach Ablegung der Präsentationsprüfung auf meine eigene Initiative hin in diesem Buch zusammengefasst wurden, möglichst breit zu diskutieren, um das Thema gegenüber bestehenden Ansätzen aus einer jungen, modernen jüdisch-berlinerisch-architektonischen Perspektive zu beleuchten, die im bestehenden Diskurs erstaunlicherweise tatsächlich völlig fehlt und von allen Akteuren ausgeklammert wird.

Wo sich biographische Erfahrung, architektonische Praxis und historische Verantwortung kreuzen, entsteht nicht nur ein Impuls, sondern ein Auftrag zur öffentlichen Rede.

Wie die Mischna in den Sprüchen der Väter sinngemäß und treffend dazu sagt: „Wer, wenn nicht wir – und wann, wenn nicht jetzt?“

Siehe auch:

- nach Veronika Bendt und Rolf Bothe, Kunsthistoriker und Leiter des 1995 aufgelösten Berlin Museums, dessen ehemaliger Sitz heute das Jüdische Museum Berlin beherbergt, in: Synagogen in Berlin Teil 1. Zur Geschichte einer zerstörten Architektur, Verlag: Willmuth Arenhövel, Berlin 1983, S.5 ↩︎

- Sven Goldmann: „Groß-Berliner Fusion. Nur Los Angeles war größer“, in: Der Tagesspiegel, 01.10.2010. ↩︎

- Gesetz über die Abräumung von Trümmergrundstücken (Enttrümmerungsgesetz) vom 25. November 1954, veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin (GVBl. Berlin 1954, S. 654). – Vgl. ergänzend: Verwaltungsvorschriften zur Ausführung des Enttrümmerungsgesetzes, Dienstblatt des Senats von Berlin, Teil VI, Nr. 1–2 vom 6. Januar 1961 (ABI 1960, S. 1257; Dbl I/1961, Nr. 1). ↩︎

- Entworfen wurde die Heinz-Galinski-Schule vom israelischen Architekten Zvi Hecker (1931–2023); das Gebäude wurde 1995 eröffnet und gilt als Beispiel für seine dekonstruktivistisch beeinflusste Architektursprache. ↩︎

- seit 2012 Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn, befindet sich im Schulgebäude der ehemaligen Jüdischen Knabenschule des Architekten Johann Hoeniger, unter anderem für seine Tätigkeit als Architekt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin bekannt; späterer Umbau durch Golan Zareh Architekten ↩︎