Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis

Bereschit (Genesis) 1:4

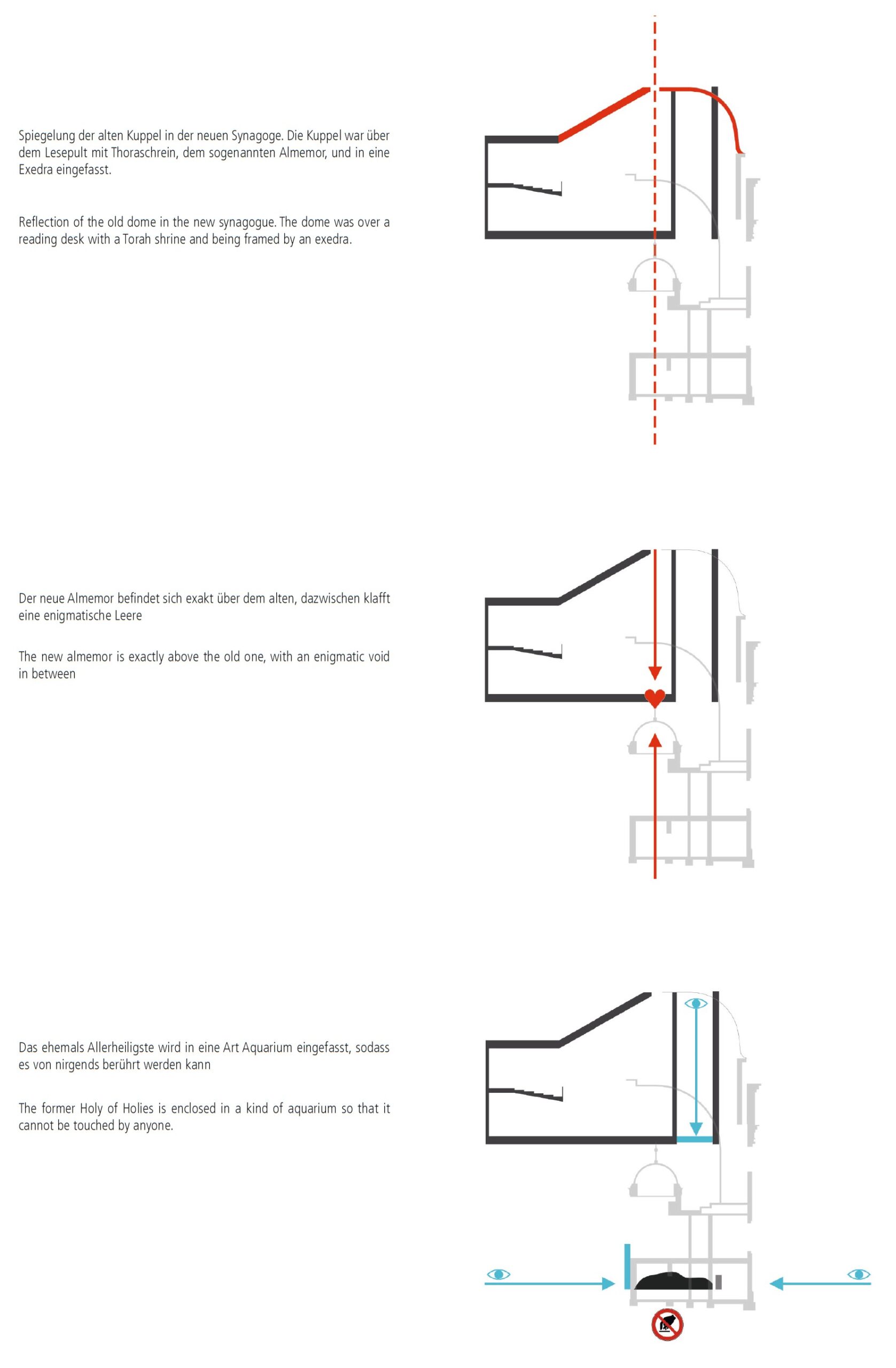

Die neue Synagoge kragt in einer Weise aus, dass der neue Almemor mit Lesepult und Thoraschrein exakt über dem alten in etwa fünfzehn Metern Höhe schwebt, wo seinerzeit der kanzelartige Überbau auf der Estrade endete. Die Intrige, ob die Ruinen dabei in der Erde erhalten sind oder nicht, führt — ähnlich wie im physikalischen Gedankenexperiment von Erwin Schrödinger — aus der Überlagerung zweier möglicher Zustände, dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der Ruinen, zu einem dritten, allgegenwärtigen Spannungszustand, aus dem der gesamte Bau seine Kraft schöpft. So entsteht ein unsichtbares Spannungsfeld, als würden zwei gleichpolige Magneten aneinandergehalten und sich gegenseitig abstoßen, wodurch den Ruinen eine Kraft zugesprochen wird, die den Neubau gleichsam „in die Form presst“.

Belichtungskonzept

Der Gebetsraum empfängt sein Licht ausschließlich von oben, wodurch eine Raumwirkung erzeugt wird, die in ihrer feierlich-zentrierten Strahlkraft an das oculusgekrönte Pantheon erinnert. Jene Orte also, an denen mit und zu Gott gesprochen wird, kennen keine herkömmlichen Fenster — vielmehr entstehen die Lichtöffnungen als präzise gesetzte Einschnitte in der Horizontalen. Denn unser geistiges Senden, unser Beten, ist stets ein Akt des Aufwärtsstrebens.

Die fast körperhaft in den Raum einfallende Lichtfahne wird dabei nicht lediglich als atmosphärisches Element, sondern als tektonische Figur eingesetzt: Das Licht fällt nicht einfach in den Raum — es durchschneidet ihn, modelliert ihn. Die Lichtfuge wird zur liturgischen Achse, zur temporären Präsenz einer unsichtbaren Ordnung, die den Raum nicht durch Ausstattung, sondern durch Strahlung strukturiert.

Demgegenüber erhalten die profanen Räume, welche der Gemeinde oder der städtischen Öffentlichkeit zugedacht sind, ihr Licht aus vertikalen Schnitten — weil Kommunikation zwischen Menschen, wenn sie denn gelingen soll, auf Augenhöhe stattfinden muss. Präzise in die linearen Schattenfugen zwischen Wand und Decke sowie in die Unterzüge der Emporen eingeschnittene LED-Bänder ergänzen das zenital geprägte Lichtregime um eine zurückhaltende, nahezu immaterielle Kunstlichtkomponente. Ihre technisch-stringente Ausführung sorgt für eine gleichmäßige Grundhelligkeit in der Dämmerung und zu Abendzeiten, ohne die Hierarchie des natürlichen Lichteinfalls zu stören oder den kontemplativen Charakter der Raumwirkung zu relativieren.

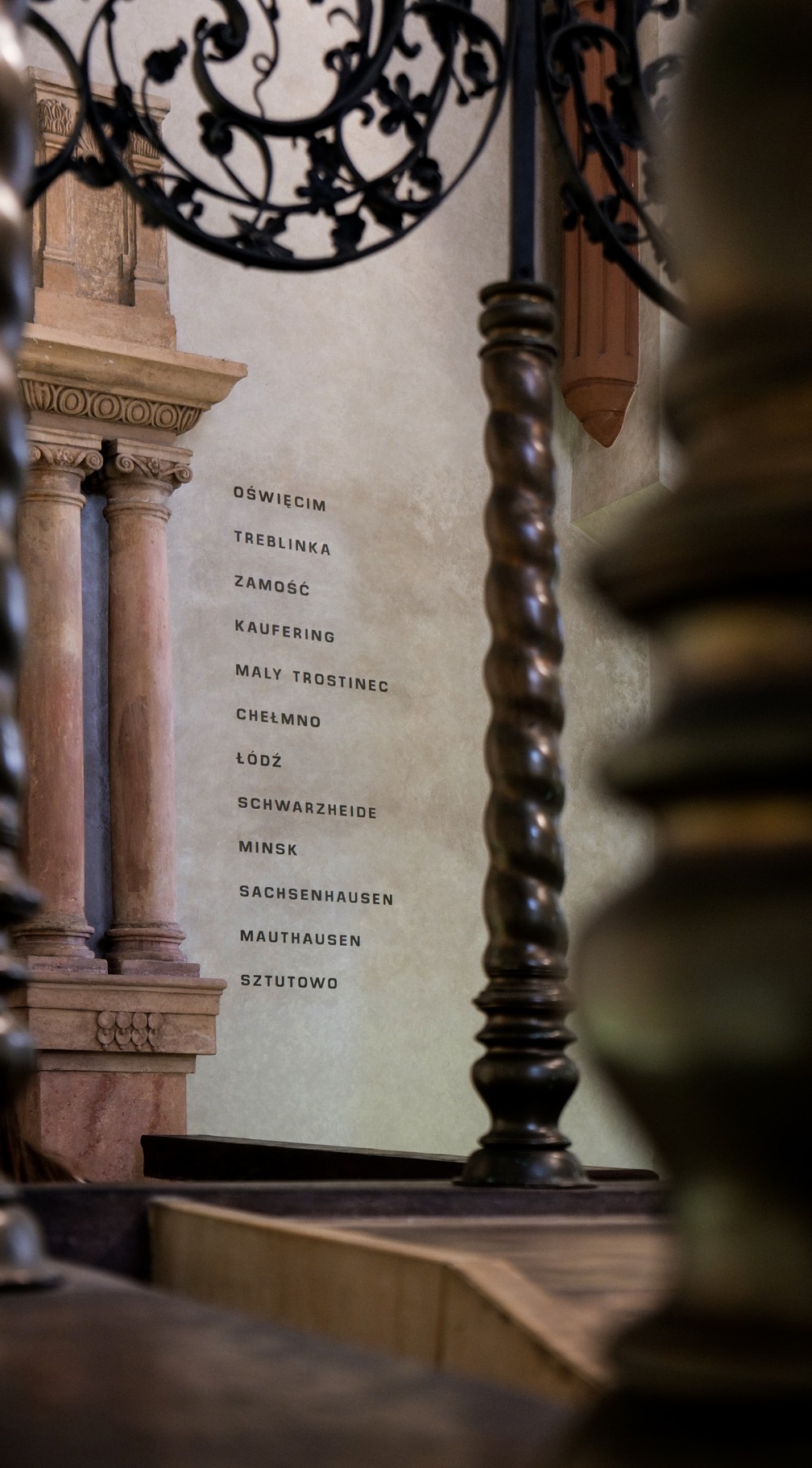

Kees Scherer, 1968. Quelle: Archaeology & Art (@archaeologyart), auf X (ehm. Twitter) gefunden.

Akustik

Trotz ihrer reduzierten Materialität und klaren Geometrien ist die Akustik der Festtagssynagoge auf Sprachverständlichkeit und liturgische Klarheit hin optimiert. Grundlage bildet ein fein abgestimmter Materialmix: hochdichte, putztragende Wandflächen mit mikroskopisch offener Oberfläche ermöglichen eine breitbandige Diffusion mittlerer und hoher Frequenzen, während großflächige Emporenfelder mit Holztafeln hinterlegt sind, die gezielt Nachhallzeiten regulieren. Die hölzernen Bänke und Balustraden fügen zusätzlich schallstreuende Elemente ein, ohne das ruhige Erscheinungsbild zu unterbrechen. So entsteht eine zurückhaltende, aber wirksame akustische Modulation, die liturgisches Sprechen, kollektives Gebet und musikalische Beiträge gleichermaßen trägt — ohne auf sichtbare Akustikpaneele oder additiv wirkende Maßnahmen angewiesen zu sein.

Dachform

Die Dachform reflektiert die historische Kuppel über dem Allerheiligsten der alten Synagoge, sodass mit jedem Gottesdienst der heutigen Gemeinde gleichsam ein Echo früherer Generationen mitklingt — nicht im Sinne einer jenseitigen Gemeinde, sondern als rituelle Resonanz jener, deren Stimmen einst diese Mauern erfüllten. Was bleibt, ist kein dualistisches Jenseitsbild, sondern eine spirituelle Überlagerung von Zeit- und Bedeutungsschichten, die durch die architektonische Geste der Kuppel hindurch in die Gegenwart hineinwirkt.

Der Zwischenraum als Entrée, mit einem Blick in den Abgrund und in den Himmel, fungiert dabei als Spiegelachse, die das Unsichtbare und Ungreifbare in eine räumliche Erfahrung übersetzt. Jeder Gottesdienst aktiviert so gewissermaßen ein räumlich-memoratives Gegenüber zur niedergebrannten und gesprengten Synagoge — eine Art Spiegelresonanz, in der die tektonische Abwesenheit als architektonisch gefasstes Echo anwesend bleibt. Dieser wird in der feierlich lakonischen Strenge des innenarchitektonisch schlichten Synagogenraumes überhöht und lenkt das Bewusstsein, fernab jeglichen Dekors und Schmucks, auf das Innere.

Ebenso greift die zeltartige Dachform der Festtagssynagoge die beiden Urformen der Wohnstatt Gottes auf Erden auf, die sich durch Jahrhunderte von Flucht, Vertreibung und Sesshaftwerdung sowohl im transportablen Zeltbau, dem Mischkan, als auch in den Salomonischen und Herodianischen Tempelbauten manifestierten. Damit wird die Dichotomie zwischen dem Temporären und dem Permanenten, zwischen Anpassung und Absonderung, zwischen Freiheit und Unterdrückung sichtbar, ohne sich für einen Zustand entscheiden zu müssen. In diesem Sinne ließe sich argumentieren, dass sich zentrale Elemente des rabbinischen Judentums — etwa die Verlagerung kultischer Praxis vom Opfer zum Wort, vom Tempelraum zur Schriftlektüre — erst im Zuge der babylonischen Tempelzerstörung in ihrer systematischen Form herausgebildet haben — da ein Lesepult an die Stelle des Altars, ein Gebet an die Stelle des Opfers, und ein Thoraschrein an die Stelle des Allerheiligsten mit der Bundeslade trat.

Raumchoreographie und Liturgie

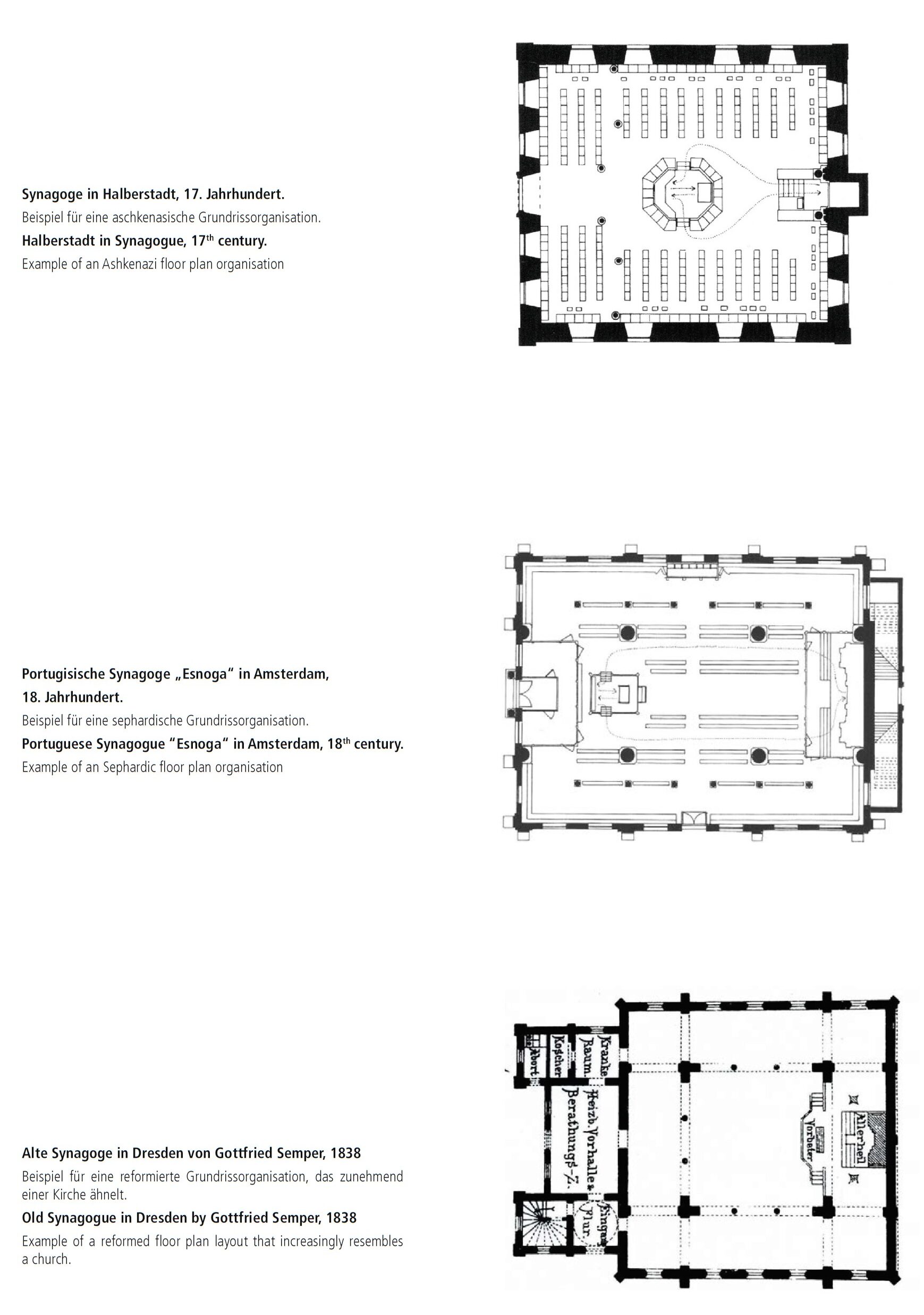

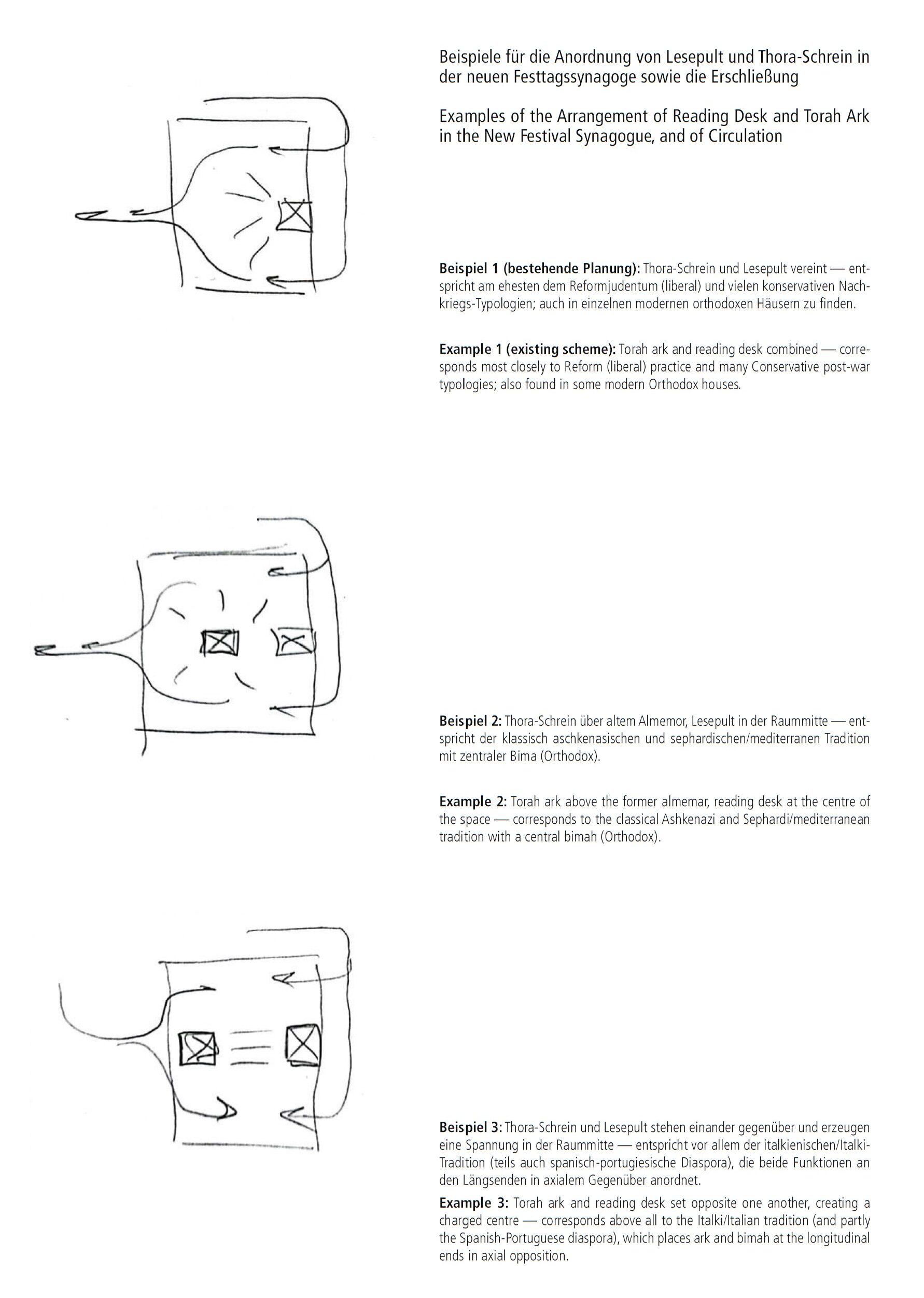

Die Reihenfolge, in der eine Synagoge betreten wird, ist — anders als im liturgisch fixierten Christentum — funktional wie halachisch von nachgeordneter Relevanz. Die jüdische Raumordnung kennt kein kanonisch verpflichtendes Axialschema; vielmehr dominieren pragmatische, kontextuelle und in bestimmten Fällen halachische Überlegungen. Ein verbindliches Ostungsgebot, wie es etwa im Kirchenbau zentral ist, existiert im Judentum nicht, wenngleich es traditions- und strömungsspezifische Präferenzen für bestimmte Himmelsrichtungen gibt. So richtet sich das architektonische Setting primär nach der Orientierung zur Thora, zur Bima und zur funktionalen Logik des gottesdienstlichen Geschehens — nicht aber nach einer symbolisch aufgeladenen Prozessionsdramaturgie. „Man kann in eine Synagoge sogar von oben hineinspringen. Das ist egal“, sagte Kay Zareh.

Im vorliegenden Fall erfolgt der Zugang hinter der Bima — was im Vergleich einem Eintritt durch den Altarraum einer Kirche gleichkäme. Eine solche Umkehrung der Raumabfolge findet sich mitunter auch im Bereich experimenteller Theaterarchitektur, bei der das Publikum gezielt über die Bühne oder von einer rückwärtigen Seitenstruktur in den Zuschauerraum geführt wird. Diese choreographierte Brechung der klassischen Blickachsen dient dort der Irritation etablierter Wahrnehmungsgewohnheiten — und verweist hier architektonisch auf die bewusste Auflösung liturgisch gewendeter Orientierungsmuster. Der gewählte Erschließungsweg mag zwar die rituelle Praxis beeinflussen, entscheidend jedoch ist hier die räumliche Reaktion auf die historisch-topographische Besonderheit des Ortes: Der neue Gebetsraum und die zugehörige Treppenführung folgen keiner symbolischen Idealordnung, sondern erwachsen aus einer interpretierenden Setzung gegenüber der ehemaligen Synagoge. Gleichwohl erlaubt die Möblierung eine flexible Adaption des Raumes — je nach liturgischem Ritus oder gemeindespezifischer Ordnung.

Im Anschluss an die Synagoge folgen ein Gemeinderaum für festliche Anlässe wie Hochzeitsfeiern sowie Bar– und Bat-Mitzwa, flankiert von je einem separaten Vorbereitungsraum für Rabbiner und Kantor. Letztere wurden — auf dezente Empfehlung Kay Zarehs — räumlich voneinander entkoppelt, da sich beide, so Zareh, „nicht immer riechen können“ und sich auf der Estrade mitunter in einem gottesdienstlich aufgeladenen Duell der Gesten und Gestaltungen wiederfinden. Solchen performativen Überbietungsszenarien, die nicht zuletzt auch auf menschlich allzu menschliche Friktionen zurückzuführen sind, soll durch räumliche Vorabtrennung baulich begegnet werden.

Was als architektonische Vorsorge zur räumlichen Entflechtung innergemeindlicher Dynamiken begann — zwischen sanitären Eigensinnigkeiten, liturgischer Konkurrenz und diskreten Rückzugsbedürfnissen — war keineswegs Ausgangspunkt der räumlichen Setzung, sondern vielmehr deren atmosphärische Peripherie. Im Zentrum steht die große Festtagssynagoge: axial gefasst, doch von temporärem Charakter, monumental in der Setzung, doch zurückhaltend im Ausdruck. Sie bildet das kultische und kompositorische Herz des Ensembles — ein Raum, der sich nicht aus der Programmatik ableitet, sondern ihr vorausgeht.

Siehe auch: