Sigrid Hoff von RBB Kultur im Gespräch mit Daniel Yakubovich über Rekonstruktion, Erinnerung und jüdische Gegenwart

Quelle: RBB Kultur, Sendung „Schalom“, 9. September 2022. Redaktion: Sigrid Hoff. Moderation: Almut Engelien. Gespräch mit Daniel Yakubovich über den geplanten Wiederaufbau der Synagoge am Fraenkelufer in Berlin-Kreuzberg.

Hinweis zur Textgestalt

Der nachfolgende Beitrag beruht auf einem im Rundfunk ausgestrahlten Gespräch. Er stellt kein wortgetreues Transkript der Sendung dar, sondern eine eigenständige inhaltliche Wiedergabe des Autors. Der Text ist keine Veröffentlichung von RBB Kultur und steht in redaktioneller Verantwortung dieser Website.

Aus urheberrechtlichen Gründen werden die Aussagen der Beteiligten überwiegend paraphrasiert und in indirekter Rede wiedergegeben, teilweise zusammengefasst und kontextualisiert. Reihenfolge, Auswahl und Formulierungen folgen der inhaltlichen Struktur des Gesprächs, nicht der technischen Schnittfassung der Originalausstrahlung.

Als der Berliner SPD-Politiker Raed Saleh 2017 vorschlug, die große Synagoge am Fraenkelufer in Kreuzberg möglichst originalgetreu wieder zu errichten, schien dies zunächst wie eine gute Nachricht: ein weithin sichtbares jüdisches Gotteshaus als Zeichen gegen das Vergessen. Ein Förderverein und ein Kuratorium treiben seitdem die Rekonstruktionspläne voran. Während prominente Unterstützer das Projekt öffentlich befürworten, wird die auf viele Millionen Euro geschätzte Rekonstruktion in der breiteren Öffentlichkeit bislang kaum diskutiert – schon gar nicht aus der Perspektive derjenigen, die dort künftig tatsächlich beten, lernen oder leben sollen.

In diese Leerstelle stößt die Masterarbeit des jüdischen Architekturabsolventen Daniel Yakubovich. Er nimmt den Wiederaufbau nicht einfach als „historische Chance“ hin, sondern unterzieht die Rekonstruktionspläne einer grundsätzlichen Prüfung. Im Rahmen eines Radiogesprächs für die RBB-Kultursendung „Schalom“ skizzierte er seine Überlegungen und den Gegenentwurf, den er im Rahmen seines Abschlussprojekts entwickelt hat.

Rekonstruktion als Wiederholung eines vergangenen Zustands

Yakubovichs Ausgangspunkt ist radikal einfach: „Wer eine Synagoge rekonstruiert, rekonstruiert damit unweigerlich auch den gesellschaftlichen und politischen Kontext ihrer Entstehungszeit – in diesem Fall die Kaiserzeit. Eine solche Rekonstruktion heute würde suggerieren, als sei in den letzten hundert Jahren Menschheitsgeschichte nichts geschehen: als ließen sich die Überwindung des Nationalsozialismus, der Holocaust, die Wiedervereinigung und selbst der Untergang der DDR architektonisch rückgängig machen.“

Architektur würde so zur Bühne einer vermeintlich ungebrochenen Kontinuität, wo doch biographische und städtische Brüche unübersehbar sind. Statt einer nostalgischen Wiederholung als historisierende Mimikry plädiert Yakubovich für einen Entwurf, der die heutige Situation ernst nimmt und für eine lebendige, vielfältige jüdische Gemeinschaft errichtet wird, die sich in einem Stadtviertel mit einer heterogenen, muslimisch-migrantischen bis linksintellektuell-gutbürgerlichen Bewohnerschaft verortet – und zugleich den zerstörten Bau nicht verschweigt, sondern sichtbar in die neue Architektur einschreibt.

Von der Gemeindesynagoge zum offenen Stadtbaustein

„Zum einen ist das Gebäude zweifellos für die örtliche Gemeinde gedacht. Zum anderen erfüllt es religiöse Zwecke – etwa durch eine Synagoge und eine Mikwe. Darüber hinaus soll durch die Offenlegung der Erdhügel, unter denen die historischen Kellerreste vermutet werden, ein architektonisches Zeichen der Erinnerung gesetzt werden“, so Yakubovich.

Für seine Arbeit hat Yakubovich mit Mitgliedern der Gemeinde am Fraenkelufer gesprochen, den konkreten Raumbedarf ermittelt und Anwohner nach ihren Wünschen gefragt. Zugleich verfolgte er die historischen Spuren auf dem Grundstück, auf dem unter Erdaufschüttungen die Kellerreste der ursprünglichen Hauptsynagoge vermutet werden. Aus diesen Recherchen entstand ein Konzept, das Gemeindesynagoge, Erinnerungsort und offenes Haus für den Kiez miteinander verbindet.

Das geplante Ensemble erfüllt drei Ebenen:

- Es bietet der örtlichen Gemeinde Räume für Gottesdienst und religiöses Leben – unter anderem eine neue Festtagssynagoge sowie eine Mikwe.

- Die vermuteten Kellerruinen des Vorkriegsbaus werden nicht museal versteckt, sondern durch eine architektonische Setzung markiert: Die Erdaufschüttungen bleiben als topographische Erinnerungsschicht lesbar.

- Gleichzeitig öffnet sich der Bau bewusst in den Stadtteil: mit Bibliothek, Cafés, flexibel nutzbaren Konzertsälen und Büroräumen, die auch extern vermietet werden können.

So soll kein abgeschottetes Sakralgebäude entstehen, sondern ein Stadtbaustein, der religiöse Praxis, Kultur und Nachbarschaft selbstverständlich ineinander verschränkt.

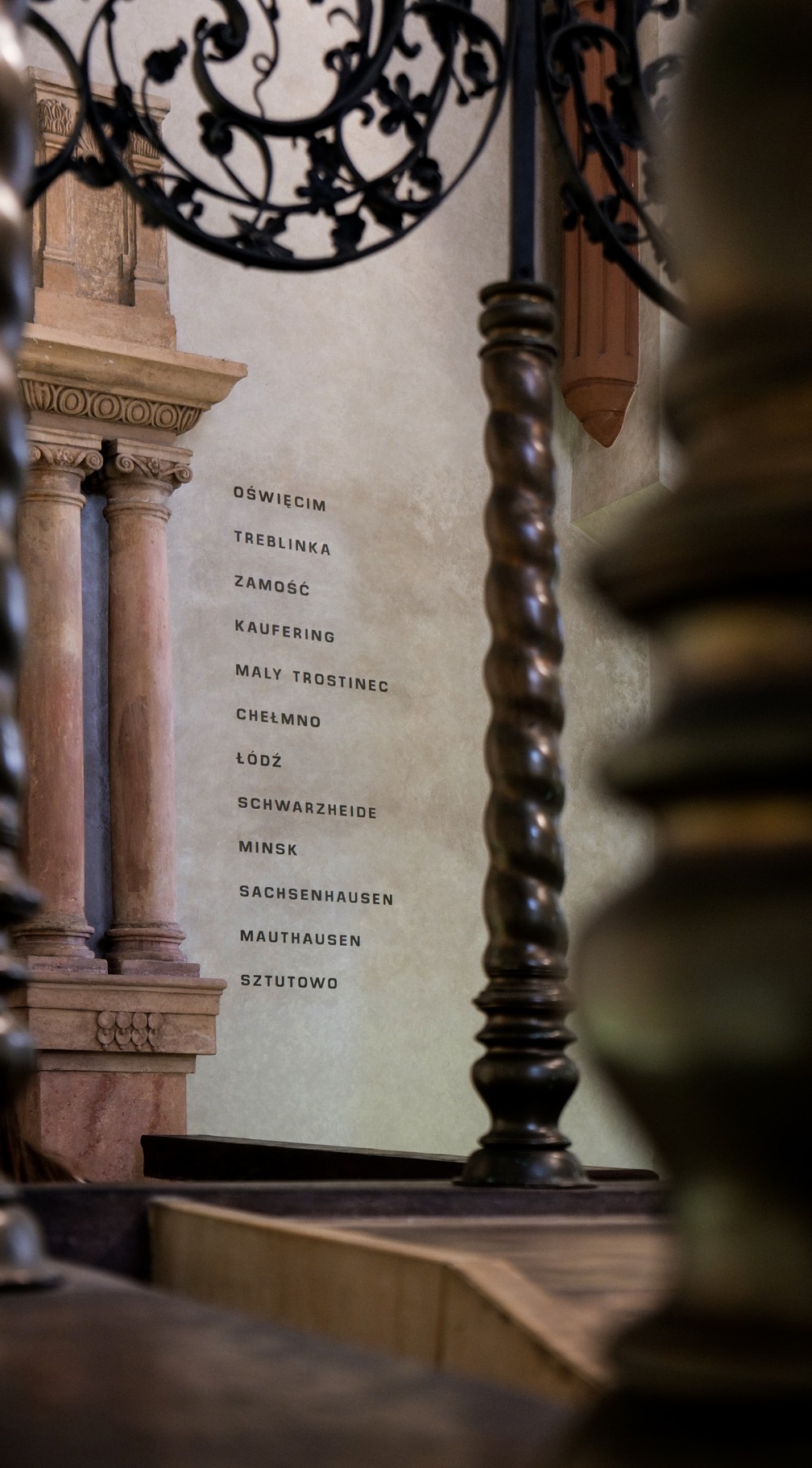

Ein Palimpsest aus Neubau und Ruine

Yakubovich beschreibt seinen Entwurf als „Palimpsest“ – also als Wiederverwertung alter Schriftrollen durch ihr Überschreiben. Das Gegenteil eines glatten Neuanfangs. Konkret schlägt er einen mehrgeschossigen, sandfarbenen Kubus vor, der sich zur Straße hin mit einem verglasten Erdgeschoss öffnet. Hier finden Veranstaltungsräume und die Bibliothek Platz; im oberen Bereich ist die Festtagssynagoge vorgesehen.

Zwischen diesem neuen Volumen und dem erhaltenen Seitenflügel der historischen Synagoge sitzt ein schmaler, hoher Riegel mit verglaster Stirnseite. Er trennt und verbindet zugleich: Er markiert deutlich die Grenze zwischen Alt und Neu – und bringt beide doch in eine spannungsvolle räumliche Beziehung. Der Weg in die Synagoge führt über diesen Zwischenraum: Treppen und Podeste lassen die Besucher allmählich in die Höhe steigen, bevor sie über einen Glasboden die Synagoge betreten und dabei auf einen der Erdaufwürfe mit den vermuteten Resten des alten Kellergeschosses hinabblicken.

Yakubovich deutet diesen Zwischenbau als eine Art „Himmelsleiter“, die an den biblischen Traum Jakobs erinnert – eine räumliche Metapher für Übergang, Unterbrechung und das tastende Hinaufsteigen in einen neuen, anders gesetzten Sakralraum.

Jerusalemstein in Berlin

Im Gespräch erläutert Daniel Yakubovich, dass der von ihm favorisierte Jerusalemer Kalkstein „Melek“, der auch an der Westmauer in Jerusalem verwendet wurde, auf architektonischer Ebene die Möglichkeit eröffnet, einen Dialog zwischen verschiedenen Staaten, Gesellschaften und religiösen Traditionen anzustoßen – insbesondere dann, wenn er mit lokalem Berliner Material kombiniert wird: „Die Verwendung des Steins Melek, der auch beim Bau der Klagemauer zum Einsatz kam“, erläutert Yakubovich, „eröffnet eine besondere Möglichkeit: Auf architektonischer Ebene einen Dialog zwischen Staaten, Gesellschaften und Religionen zu initiieren – auch durch die Kombination mit heimischem Material.“

„Nicht zurück in die Kaiserzeit“ – Zustimmung von Kay Zareh

Unterstützung erfährt Yakubovich von dem Berliner Architekten Kay Zareh, der als wichtiger Gestalter jüdischer Sakralbauten in Berlin gilt und unter anderem die Synagoge in der Rykestraße restauriert hat. Zareh hat die Masterarbeit inhaltlich begleitet und betont im Gespräch, dass eine Rekonstruktion der ursprünglichen Fassade am Fraenkelufer vor allem eines bedeuten würde: die Rückkehr zu einem vom Kaiserhaus geprägten Geschmacksdiktat.

Der Architekt der ursprünglichen Synagoge Alexander Beer habe seinen Entwurf nicht völlig frei entwickeln können, sondern sich bei der Gestaltung der Straßenfront an den Erwartungen Kaiser Wilhelms II. orientieren müssen. Eine exakte Wiederholung dieser Fassade heute würde diese Machtverhältnisse unkritisch wiederholen. Stattdessen plädiert Zareh – im Einklang mit Yakubovichs Entwurf – dafür, die in Jerusalem entwickelte Bildsprache eines Tempelbaus nach Berlin zu „übersetzen“, ohne den historischen Bau bloß zu imitieren.

Ausgeschlossene Debatte

Trotz der sorgfältigen Recherchen, der klaren architektonischen Linie und der prominenten Fürsprache ist der Entwurf bislang nicht offiziell Teil der Debatte: Der Vorstand der Gemeinde am Fraenkelufer lehnte es zunächst ab, die Arbeit in einer kleinen Ausstellung vorzustellen. Yakubovich hofft dennoch darauf, seine Pläne öffentlich zeigen und als konstruktiven Beitrag in die Diskussion einbringen zu können – gerade weil sie die Rekonstruktionsidee nicht pauschal verwerfen, sondern in ihrem erinnerungskulturellen Gewicht befragen.

Im Kern geht es ihm nicht nur um die äußere Gestalt eines wiederaufzubauenden Synagogenbaus, sondern auch um die Frage, welche Botschaft ein solcher Bau im heutigen Berlin sendet: Wird ein Bild der prosperierenden Kaiserzeit rekonstruiert, das die traumatischen Brüche des 20. Jahrhunderts überblendet? Oder entsteht eine neue architektonische Form, die Zerstörung, Bruch und Neuanfang sichtbar nebeneinander stehen lässt – und damit Raum schafft für eine jüdische Gegenwart, die sich ihrer Geschichte bewusst ist, ohne in ihr aufzugehen?

Der Radiobeitrag von RBB Kultur hat diese Fragen zumindest skizziert und die Zweifel an einem originalgetreuen Wiederaufbau der Synagoge am Fraenkelufer in die Öffentlichkeit getragen. Die eigentliche Debatte darüber, wie jüdische Architektur im 21. Jahrhundert aussehen kann – und wer darüber mit welchen Stimmen entscheidet –, steht jedoch noch aus.

Die folgenden Aussagen von Kay Zareh und Daniel Yakubovich stammen aus einem Gespräch im Vorfeld der Sendung, wurden jedoch nicht im gesendeten Beitrag berücksichtigt. Sie sind hier in redaktionell überarbeiteter Form wiedergegeben. Wiedergabe mit Genehmigung der Beteiligten.

Kay Zareh:

„Herr Yakubovich ist sehr, sehr autonom, sehr, sehr selbstsicher und sehr gut und sehr logisch an diese Aufgabe herangegangen. Er hat zunächst einmal mehrere Vorentwürfe vorgelegt, um im Entwurf Sicherheit zu gewinnen, was hier an diesem Ort richtig ist zu tun. Danach hat er dann die Untersuchung angestellt, in der Umgebung zu fragen, welche Einrichtungen man sich zusätzlich zu einem Gebetsraum in diesem Bereich wünschen und vorstellen könnte, damit das Haus im Kiez eingebunden wird und sich nicht nur implizit auf die jüdische Gemeinde bezieht. Hier hat er ganz selbstständig ein Raumprogramm entwickelt; dieses Raumprogramm ist sehr weitläufig, da ist sogar ein Kindergarten mit dabei, und danach konnte ich ihm nur insoweit helfen, wenn er Fragen zum Inhalt hatte, die vielleicht auch ein bisschen dann weiterführten.

Gerade im Bereich der Synagoge – etwa bei der Idee der Jakobsleiter – sind viele Gedanken im Dialog entstanden und später konkret in den Entwurf eingeflossen. Aber er hat sehr selbstständig, in jedem Kapitel in seinem Buch, Bezug genommen auf die Torah und hat aus dieser, aus der Torah die Überschriften gewählt, hier dann bearbeitet hat. Ich kann nur sagen: Hin und wieder hatte ich kleine Anmerkungen, doch das war marginal – vielleicht sogar überheblich. Ich habe mich dann bewusst zurückgenommen, denn was Herr Yakubovich vorgelegt hat, ist durchdacht, präzise formuliert und trägt alle Voraussetzungen in sich, um eine bemerkenswerte Synagoge für Berlin entstehen zu lassen. Was ganz wichtig ist, ist die Vorderseite, die ja von Beer, Alexander Beer damals, im Sinne von Kaiser Wilhelm II, einen klassizistischen Ausdruck gefunden hatte.“

Sigrid Hoff:

„Ein Tempel!“

Kay Zareh:

„Ja, klassizistisch – weil es im Sinne des Königshauses der Hohenzollern war. Alexander Beer ist aber jemand, der sich sehr gerne auch im Stil von Mendelsohn expressionistisch als Architekt darstellen kann und will, und hier war ihm diese Möglichkeit genommen. Deswegen war auch die Idee, dass man jetzt nicht nochmal zurückgeht auf das, was ein Kaiser einem vorgeschrieben hat, sondern etwas macht, was aus Israel, aus dem Tempel in Jerusalem, hier nach Berlin transportiert werden kann.“

Daniel Yakubovich:

„Wobei es per se kein Widerspruch ist, sich in der Gestaltung auf Israel zu beziehen – das hat die jüdische Kultur in Deutschland über Jahrhunderte hinweg getan. Entscheidend ist heute, dass es etwas anderes bedeutet, heute eine Synagoge und eine jüdische Kultureinrichtung zu bauen, als vor 100 Jahren, und der Synagogenbau heute eine neue Bedeutung trägt: Es gilt abzuwägen zwischen dem, was aus dem Zerstörten bewahrt werden kann, und dem, was als neuer architektonischer Kontext hinzukommen muss.“

Nachbemerkung

Die RBB-Sendung „Schalom“ vom 9. September 2022 widmete sich einem ungewöhnlichen Thema: der kritischen Auseinandersetzung mit der eigentlich positiven Nachricht über die Wiederaufbaubestrebungen eines jüdischen Gotteshauses – aus der Sicht eines jungen Architekturabsolventen, dessen Masterarbeit einen eigenständigen Gegenentwurf formuliert. Es ist der Redaktion hoch anzurechnen, dass sie diesem Impuls Raum gegeben und damit ein bislang öffentlich kaum debattiertes Projekt aus neuen Perspektiven beleuchtet hat. Im Zentrum der Sendung stehen mehrere Stimmen: eine präzise, in sich argumentierende Position von Daniel Yakubovich; redaktionelle Rahmungen von Sigrid Hoff; bestätigende Kommentare des Architekten Kay Zareh. Was inhaltlich transportiert wird – die Kritik an der historischen Rekonstruktion eines kaiserzeitlich aufgeladenen Baus, die Suche nach einer jüdischen Raumform im 21. Jahrhundert – ist bedeutsam und klar. Doch die Art, wie der Beitrag gerahmt, geschnitten und vorgestellt wird, lässt Fragen offen.

So bleibt etwa die politische Dimension des Wiederaufbauprojekts, das maßgeblich von nicht-jüdischen Akteuren getragen und in seinem Erinnerungsgehalt politisch instrumentalisiert wird, unkommentiert. Der Umstand, dass Yakubovichs Entwurf von der Gemeinde zunächst abgelehnt wurde, wird zwar erwähnt, aber nicht hinterfragt. Ebenso wenig thematisiert die Sendung, warum ein jüdisches Gegenmodell aus dem Zentrum der Debatte ausgeschlossen bleibt – obwohl es genau jenes architektonische Gespräch eröffnet, das bis dahin fehlte.

Stattdessen wird Yakubovich – durchaus wohlwollend, aber doch klassisch – als „jüdischer Architekturabsolvent“, als „junger Entwerfer“, als Vertreter einer subjektiven Gegenposition gerahmt. Diese ethnoreligiöse Etikettierung zur autoritativen Rahmung fachlicher Aussagen wurde in der Anmoderation ohne vorherige Abstimmung gewählt und spielte im Verlauf des Gesprächs keine Rolle. Religiöse oder ethnische Etikettierungen werden hier zur autoritativen Rahmung fachlicher Aussagen herangezogen und reproduzieren ein verkürztes Identitätsdenken, ohne es inhaltlich zu thematisieren. Nicht nur jüdische Stimmen können über Synagogen sprechen – ebenso wenig, wie jede jüdische Stimme automatisch für „das Judentum“ spricht.

Mit der zweiten Sendung wurde ein wichtiger, wenn auch vorsichtiger Schritt hin zu einer überfälligen Debatte initiiert. Sie eröffnet Themenräume, tritt aber nicht in sie ein. Sie lässt sprechen, ohne zu fragen. Was hier fehlt, ist nicht Zustimmung, sondern Konfrontation – nicht im Sinne eines medialen Streits, sondern im Sinne einer journalistischen Verantwortung, das Thema nicht nur zu bebildern, sondern zu durchdringen. Diese Zuschreibung verweist auf ein tieferliegendes Muster öffentlicher Wahrnehmung: die Vorstellung, jüdische Architektur könne nur von Juden selbst „authentisch“ entworfen werden – oder umgekehrt, dass Juden qua Herkunft eine religiös-kulturelle Sprechposition einzunehmen hätten. Solche Zuschreibungsmechanismen reproduzieren eine verkürzete identitäre Fixierung, die bereits im 19. Jahrhundert mit der Konstruktion eines „jüdischen Architekturstils“ begann.

So wird eine vermeintlich authentifizierende Eigenschaft, nämlich das „Jüdischsein“ zum Feigenblatt. Dadurch drohen die Kernpunkte der Kritik der Entwurfsarbeit in ihrer Wirkungskraft entwertet zu werden. Es entsteht der Eindruck, die Expertise leite sich aus einer biographischen Herkunft und nicht aus Recherche, Entwurf, Theorie oder Kontextverständnis ab. Für ein links geprägtes medialen Milieu, das über BLM-Proteste weitgehend umkritisch berichtet, mag dies wenig überraschend sein.

Problematisch ist also nicht die Thematisierung einer jüdischen Prägung an sich, sondern deren selektive und asymmetrische Zuschreibung. Dort, wo sie vermeintliche Authentizität erzeugen soll, wird sie betont. Hingegen dort, wo jüdische Perspektiven strukturell notwendig wären – etwa in akademischen und politischen Entscheidungs- und Entwurfsprozessen –, bleiben sie bis auf wenige Vertreter ausgespart. Die entscheidende Frage lautet daher nicht, wer „jüdisch genug“ sei, um sich äußern zu dürfen, sondern ob eine Debatte möglich ist, die sich der historischen Verantwortung, der gegenwärtigen Vielschichtigkeit und der pluralen Zukunft jüdischer Kultur im deutschsprachigen Raum tatsächlich stellt. Eine solche Debatte verlangt nicht nach symbolischer Stellvertretung, sondern nach realer Teilhabe.

Siehe auch: