Begriffe, die jeder kennen muss…

Teil I.

Judentum, Liturgie und Sakralraumtraditionen

Begriffe aus jüdischer Theologie, sakraler Praxis und Raumsemantik – mit Fokus auf die räumliche Verfasstheit ritueller Praktiken im interreligiösen Spannungsfeld

Almemor

Bezeichnung für die erhöhte Plattform im Zentrum der Synagoge, die der Thora-Verlesung und liturgischen Handlung dient.

Der Begriff geht etymologisch mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das arab. المنبر (al-minbar) zurück – die Kanzel in einer Moschee, von der aus die Freitagspredigt gehalten wird. Die zugrunde liegende Wurzel ن ب ر (n–b–r) verweist auf das Erklimmen, Erhöhen oder Verkünden – und passt damit semantisch zur Funktion des Almemors als erhobene Plattform für die Verlesung der Thora. Im jüdisch-arabischen Sprachraum wurde al-minbar früh übernommen und in mittelalterlich-hebräischen sowie sephardischen Kontexten zu אַלְמֵימָר (Almemar bzw. Almeimar) transformiert. Diese Form fand insbesondere Eingang in das Judäo-Spanische (Ladino oder auch Judenspanisch) und später ins Jiddische (Judendeutsch), von wo aus der Begriff über aschkenasische Gemeinden in den deutschen Sprachgebrauch gelangte.

In traditionellen Synagogen bezeichnet der Almemor die erhöhte Plattform, von der aus die Lesung der Thora erfolgt und liturgische Handlungen geleitet werden. Architektonisch bildet er nicht nur das funktionale, sondern auch das theologisch-symbolische Herz des Gebetsraumes: ein Ort der Erhebung – sowohl physisch durch seine Anhebung über das Bodenniveau als auch metaphysisch als Ort der Offenbarung. Die räumliche Anordnung – ob zentral oder ostorientiert – variiert je nach ritueller Tradition, etwa in aschkenasischen, sephardischen oder reformorientierten Gemeinden, und steht im Spannungsverhältnis zwischen gemeinschaftlicher Partizipation und liturgischer Inszenierung. In reformorientierten oder deutsch-jüdischen Kontexten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts wurde der Almemor häufig dem Altarraum christlicher Sakralarchitektur angenähert, was zu Diskussionen über seine Ortung und Symbolik führte.

Allerheiligstes

Bezeichnung für den Thoraschrein in der Synagoge – archetypische Referenz liturgischer Architektur und Nachformung des Allerheiligsten im innersten, unzugänglichen Bereich des Jerusalemer Tempels als architektonischer Erinnerungsraum und Urbild kultischer Raumkonzentration.

Das Allerheiligste (hebr. קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים, Kodesch ha-Kodaschim) bezeichnete den heiligsten Ort im Jerusalemer Tempel, in dem sich nach biblischer Überlieferung die Bundeslade befand und den nur der Hohepriester einmal jährlich – am Jom Kippur – betreten durfte. Dieser Raum war durch einen prachtvollen Vorhang (hebr. פָּרֹכֶת, Parochet) vom übrigen Tempelbereich getrennt und galt als Sitz der Schechina – der göttlichen Gegenwart. Architektonisch handelte es sich um ein vollständig abgeschlossenes Raumvolumen, das durch Entzug, Unzugänglichkeit und kultische Exklusivität definiert war.

Das Motiv des Allerheiligsten wirkt in der jüdischen Synagogenarchitektur als liturgische Chiffre fort – insbesondere im Aron ha-Kodesch (hebr. אָרוֹן הַקֹּדֶשׁ, Aron ha-Kodesch, wörtlich: „Schrein des Heiligen“). Dieser Thoraschrein markiert im Gebetsraum die Ostwand oder die Jerusalemrichtung und fungiert als symbolische Raumkonzentration von Transzendenz und Offenbarung. In der christlichen Sakralarchitektur finden sich strukturell verwandte Elemente – etwa das Sanctuarium, der Tabernakel oder der Hochchor – als transformierte Nachbilder des nicht betretbaren, geheiligten Zentrums. Theologisch symbolisiert der Aron ha-Kodesch die Präsenz des göttlichen Wortes und fungiert architektonisch als statischer Brennpunkt liturgischer Ausrichtung – als Ort des Unverfügbaren, das durch Erinnerung vergegenwärtigt wird.

Aron ha-Kodesch

siehe: Allerheiligstes

Awodat ha-Kodesch

Bezeichnung für den „Heiligen Dienst“ – den kultisch-liturgischen Vollzug im Zentrum des jüdischen Tempel- und Synagogengeschehens.

Der Ausdruck Awodat ha-Kodesch (hebr. עֲבוֹדַת הַקֹּדֶשׁ, ‚Dienst des Heiligen‘) entstammt der priesterlichen Sprache des Tanach und bezeichnet ursprünglich den zeremoniellen Dienst der Kohanim im Jerusalemer Tempel. In rabbinischer und liturgischer Tradition hat sich der Begriff auf das gesamte kultische Handeln übertragen – insbesondere auf die geordnete Abfolge von Gebet, Thora-Lesung, Segenssprüchen und musikalischer Gestaltung innerhalb der Synagoge.

Architekturtheoretisch verweist Awodat ha-Kodesch auf die räumliche Inszenierung und funktionale Strukturierung heiliger Vollzüge, bei denen Richtung, Klang, Bewegung und räumliche Setzung liturgisch codiert sind. Die Spannung zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, Präsenz und Transzendenz, Ordnung und Öffnung macht den Ort des Heiligen Dienstes zu einem architektonischen Brennpunkt ritueller Bedeutungsproduktion.

Bajit

Hebräische Bezeichnung für „Haus“ – in sakralem Zusammenhang meist als Metapher für das Gotteshaus oder den Tempel verwendet.

Der Begriff Bajit (hebr. בַּיִת, ‚Haus‘) bedeutet im Allgemeinen schlichtes Wohnhaus, erhält jedoch im religiösen Sprachgebrauch des Judentums eine tiefere semantische Aufladung. Im Tanach dient Bajit als Bezeichnung für das „Haus Gottes“ (hebr. בֵּית־ה׳, Beit HaSchem) – insbesondere für den Ersten und Zweiten Tempel in Jerusalem (hebr. בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, Beit ha-Mikdasch).

In liturgischer und architektonischer Tradition steht Bajit zugleich für das spirituelle Zentrum jüdischen Lebens: für die Verbindung von Privatheit, Schutz und Transzendenz. Der Begriff wirkt fort in Begriffen wie Beit Midrasch (Haus des Lernens), Beit Knesset (Haus der Versammlung, Synagoge) und Beit Din (Haus des Gerichts). Architekturtheoretisch ist das Bajit nicht bloß baulicher Ort, sondern Ausdruck einer göttlich geordneten Welt – ein „geerdeter Himmel“ im Maßstab des Menschen.

Bar Mitzwa

Bezeichnung für das religiöse Mündigkeitsritual jüdischer Jungen, das im architektonischen Raum der Synagoge eine symbolische wie funktionale Schwelle markiert.

Der Begriff Bar Mitzwa (hebr. בַּר מִצְוָה, ‚Sohn des Gebots‘) bezeichnet den Übertritt eines jüdischen Jungen in den Status eines voll religionsmündigen Gemeindemitglieds, traditionell am Schabbat nach dem 13. Geburtstag zelebriert. Während der Zeremonie trägt der Bar Mitzwa die Thora vor, rezitiert Segenssprüche und übernimmt damit erstmals liturgische Verantwortung innerhalb der Gemeinde.

Die weibliche Entsprechung, Bat Mitzwa (hebr. בַּת מִצְוָה, ‚Tochter des Gebots‘), wurde erst im 20. Jahrhundert in liberalen Gemeinden etabliert und markiert analog den Eintritt jüdischer Mädchen in die religiöse Mündigkeit – mit ritueller und räumlicher Sichtbarkeit, jedoch häufig unter modifizierten liturgischen Bedingungen. Architektonisch wird die Bar Mitzwa zur Schwellenhandlung, bei der die Bühne des Almemors oder der Bima zur Initiationsfläche wird – zwischen familiärem Stolz, öffentlicher Lesung und spiritueller Selbstverortung.

Bat Mitzwa

siehe: Bar Mitzwa

Bet-El

Hebräische Bezeichnung für „Haus Gottes“ – Ursprungsform sakraler Raumvorstellung im Judentum, mit mythopoetischer Aufladung.

Der Begriff Bet-El (hebr. בֵּית־אֵל, ‚Haus Gottes‘) geht zurück auf die biblische Vision des Erzvaters Jakob (Gen 28,10–22), in der ihm im Traum eine Himmelsleiter erscheint, die Erde und Himmel verbindet, während Engel auf- und absteigen. Beim Erwachen, erschüttert von der Heiligkeit des Ortes, ruft Jakob aus: „Wie ehrfurchtgebietend ist dieser Ort! Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes, dies ist das Tor des Himmels.“ (Bet-El – Shaar ha-Schamajim). Damit markiert Bet-El die erste textlich belegte Raumerfahrung des Göttlichen auf Erden – nicht durch Bauwerk, sondern durch Offenbarung.

Architektonisch hat diese Episode weitreichende Wirkung: Sie begründet eine Theologie des Ortes, die das Göttliche an Raum, Schwelle und Vertikalität bindet. Bet-El wird so zur Chiffre für alle Versuche, transzendente Präsenz in Raum zu fassen – vom Jerusalemer Tempel über die Synagoge bis zum kontemplativen Rückzugsraum. In der Architekturtheorie steht der Begriff für die imaginative Setzung heiliger Orte und für die Gleichsetzung von Raumwahrnehmung und Gotteserfahrung.

Bima

Hebräische Bezeichnung für die erhöhte Plattform innerhalb der Synagoge, von der aus die Thora gelesen und Gebete geleitet werden.

Die Bima (hebr. בִּימָה, aus dem griech. βῆμα, ‚Stufe‘, ‚Tribüne‘) ist das architektonische und liturgische Zentrum traditioneller Synagogen. Sie entspricht funktional dem Almemor, unterscheidet sich jedoch terminologisch durch Wihre hebräische Herkunft und ihre häufigere Verwendung in sephardischen und orientalischen Gemeinden. Die Bima ist erhöht und in der Regel mittig im Gebetsraum angeordnet, was sowohl die Akustik als auch die symbolische Gleichstellung der Gemeinde unter der Thora stärkt.

In aschkenasisch geprägten Reformgemeinden hingegen wurde sie häufig an das vordere Ende des Raumes verlagert – eine räumliche Verschiebung, die sowohl liturgisch als auch ideologisch gedeutet werden kann. Architektonisch ist die Bima ein Ort der Sichtbarkeit und Repräsentation, aber auch der liturgischen Handlung, die den Raum gliedert und aktiviert. Als Raumelement steht sie für die Verbindung von Schrift, Klang und Körperlichkeit.

Festtagssynagoge

Bezeichnung für eine repräsentative Hauptsynagoge, die primär an hohen Feiertagen, Schabbaten und besonderen Gemeindeanlässen genutzt wird – im Unterschied zu kleineren Jugend- oder Wochentagssynagogen.

Der Begriff verweist auf eine funktionale Differenzierung innerhalb jüdischer Gemeindezentren, bei der die große Festtagssynagoge – häufig architektonisch opulent und zentral gelegen – der Feier der Hohen Feiertage wie Jom Kippur, Rosch ha-Schana, Sukkot und anderen liturgischen Höhepunkten vorbehalten bleibt. Für das tägliche Gebet, den Unterricht oder kleinere Versammlungen werden hingegen separate, oft bescheiden gestaltete Räume genutzt.

Die Festtagssynagoge fungiert somit als sakraler Kulminationsraum, der die Gemeinde in verdichteter Form versammelt – räumlich, liturgisch und akustisch. Sie bildet nicht nur den architektonischen Rahmen für den Höhepunkt des jüdischen Jahreszyklus, sondern auch ein soziales Verdichtungsfeld kollektiver Identitätsbekräftigung.

siehe auch: Synagoge, Wochentagssynagoge

Gebetsrichtung

Bezeichnung für die rituelle Ausrichtung des Betenden auf einen festgelegten heiligen Ort – im Judentum auf Jerusalem und konkret auf den Ort des einstigen Tempels hin.

Im Judentum ist die Gebetsrichtung – hebr. תְּפִלָּה לְדֶרֶךְ מִזְרָח (Tefilla le-derech Mizrach) – traditionell nach Osten (mizrach, hebr. מִזְרָח) gerichtet, sofern man westlich von Jerusalem lebt; immer jedoch auf den Ort des ehemaligen Tempels auf dem Jerusalemer Tempelberg hin. Diese Orientierung wurzelt in der biblischen Tempeltheologie (vgl. 1 Kön 8) und bleibt selbst nach der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 n. Chr. integraler Bestandteil jüdischer Gebetspraxis.

Im architektonischen Kontext manifestiert sich dies in der Ausrichtung des Aron ha-Kodesch (Thoraschrein) nach Jerusalem – ein Prinzip, das die gesamte Raumdisposition von Synagogen prägt. Im Islam richtet sich das Gebet nach Mekka (Qibla), während das Christentum keine normierte Gebetsrichtung kennt, jedoch sakralräumlich häufig eine Ostung vorsah (ad orientem) – als symbolische Referenz auf die Wiederkunft oder Auferstehung. Die jüdische Gebetsrichtung besitzt somit sowohl topographische als auch theologische Präzision und strukturiert den liturgischen Raum als Akt bewusster Verortung im Raum-Zeit-Kontinuum heiliger Geschichte.

Golgatha

Bezeichnung für den Ort der Kreuzigung des Jesus von Nazareth – topographisch als „Schädelstätte“ überliefert und über Jahrhunderte hinweg Projektionsfläche architektonisch-theologischer Überlagerungen.

Golgatha (aram. גֻּלְגָּלְתָא, Golgolta, „Schädel“; lat. Calvaria) liegt gemäß den Evangelien ausserhalb der Stadtmauern Jerusalems und gilt als der Ort, an dem Jesus von Nazareth gekreuzigt wurde. Früh wurde dieser Ort mit der heutigen Grabeskirche identifiziert, deren vielschichtige Baugeschichte – byzantinisch, kreuzfahrerzeitlich, osmanisch – selbst ein architektonisches Palimpsest darstellt. Der Topos Golgatha wurde im Christentum zur Chiffre für das Ortgewordene Leiden, für Sühne, Opfer, Umkehr – und wurde damit zu einem mächtigen Generator sakraler Raumsemantik und kollektiver Erinnerung. Die architektonische Codierung von Golgatha manifestiert sich in Gräbern, Kapellen und Kreuzwegen – als gebautes Gedächtnis der Passion.

Halacha

Bezeichnung für das jüdische Religionsgesetz – ein dynamischer Komplex aus normativen, rituellen, ethischen und alltagspraktischen Regelungen, der sowohl individuelles Verhalten als auch kollektive Ordnungsstrukturen prägt.

Der Begriff Halacha (hebr. הֲלָכָה, halāchā, von הלך halach, „gehen“, „einen Weg einschlagen“) bezeichnet die Gesamtheit der jüdischen Rechts- und Verhaltensvorschriften, wie sie sich aus der Thora, dem Talmud und der rabbinischen Auslegungstradition ableiten. Im Unterschied zu kodifizierten Rechtssystemen ist die Halacha kein geschlossenes Gesetzeswerk, sondern ein diskursiv entwickelter Lebensweg – kontextsensibel, traditionsgebunden und dennoch aktuell normierend. Sie regelt zentrale Lebensbereiche: von Speisegeboten (Kaschrut), Reinheitsvorschriften, Sabbatruhe und Familienrecht bis zu liturgischen Vollzügen und ritueller Raumgestaltung.

Im architektonischen Kontext beeinflusst die Halacha konkret den Bau und Betrieb von Synagogen: etwa durch die Notwendigkeit eines Eruv (hebr. עֵרוּב), die halachisch korrekte Ausführung einer Mikwe (hebr. מִקְוֶה, „rituelles Tauchbad“ mit mayim chajim, hebr. מַיִם חַיִּים – „lebendigem Wasser“), die Orientierung des Aron ha-Kodesch (hebr. אֲרוֹן הַקֹּדֶשׁ) sowie die Sichtverhältnisse im Gottesdienstraum – insbesondere die Trennung der Geschlechter durch eine Mechitza (hebr. מְחִיצָה).

Zudem schreibt die Halacha vor, dass eine Synagoge idealerweise höher zu liegen habe als umliegende Wohnhäuser (maʿalot beit ha-Knesset, hebr. מַעֲלוֹת בֵּית הַכְּנֶסֶת), dass Fenster (vgl. Talmud, Berachot 34b) vorhanden sein müssen und der Haupteingang nicht unmittelbar gegenüber dem Thoraschrein platziert sein soll. Auch für die Mikwe gelten strenge bauliche Anforderungen: ein Mindestvolumen von 40 Seʾah (hebr. סְאָה), Fließfähigkeit, natürliche Wasserverbindung und architektonische Abgeschiedenheit. Die Halacha wird so zum architektonischen Ordnungsprinzip – eine Rechtslehre, die sich nicht nur im Text, sondern im Raum vollzieht.

Hawdala

Bezeichnung für das rituelle Trennungszeremoniell am Ausgang des Schabbat – ein liturgischer Akt der Scheidung zwischen Heiliger und profaner Zeit.

Hawdala (hebr. הַבְדָּלָה, havdalāh, von לְהַבְדִּיל lehavdil – „trennen“, „unterscheiden“) bezeichnet die kurze Zeremonie, mit der der Schabbat am Samstagabend beendet wird. Sie wird in der Regel über einem Becher Wein, einer geflochtenen Kerze und wohlriechenden Gewürzen (besamim) vollzogen und enthält Segenssprüche, die Trennungen markieren: zwischen Heiligem und Profanem, Licht und Dunkel, Israel und den Völkern, dem siebten und den sechs Werktagen.

Liturgisch markiert die Hawdala nicht nur das Ende einer geheiligten Zeitspanne, sondern auch die Rückkehr in den Alltag – sie ist Übergangsritual und Rückbindung zugleich. In architektonischen Kontexten wird sie oft im Kidduschraum oder in häuslicher Umgebung zelebriert, wobei sich intime und kollektive Dimension überlagern. Theologisch verweist die Hawdala auf das jüdische Konzept einer durchdifferenzierten Weltordnung, in der Trennung kein Verlust, sondern schöpfungsordnendes Prinzip ist.

Himmelsleiter

Bezeichnung für die in der Genesis beschriebene Vision des Patriarchen Jakob – eine symbolträchtige Vertikalfigur, die in Architektur, Liturgie und Erinnerungskultur als Chiffre für Aufstieg, Offenbarung und Transzendenz wirkt.

Die Himmelsleiter (hebr. סֻלָּם, sullām; vgl. Gen 28,10–12) erscheint Jakob im Traum, als er einen Stein als Kissen nutzt und über ihm eine Leiter sieht, „die auf der Erde stand und deren Spitze bis an den Himmel reichte“ – mit Engeln, die auf- und niedersteigen. Diese Szene, im Ort Bet-El verortet, wird zur archetypischen Raummetapher göttlicher Verbindung: Zwischen Himmel und Erde, Mensch und Gott, Diesseits und Jenseits entsteht eine vertikale Achse, durchzogen von Bewegung, Licht und Präsenz.

In der jüdischen wie christlichen Ikonographie ist die Himmelsleiter ein Bild der Offenbarung und zugleich der Anstrengung – ein Symbol des Aufstiegs, der Schwelle und des Übergangs. Architektonisch wirkt sie als Denkfigur nach: in axialen Raumordnungen, Lichtführungen, Treppenanlagen oder liturgisch inszenierten Passagen, etwa dem Aufstieg zur Bima oder gestuften Plattformen des Almemors. Als Konzept versinnbildlicht sie den Versuch, durch Raum eine göttliche Nähe erfahrbar zu machen – ohne sie vollständig einlösen zu können.

Jom Kippur

Der „Versöhnungstag“ – höchster Feiertag des jüdischen Jahres, Tag der Einkehr, des Fastens und der rituellen Reinigung, mit starker räumlich-liturgischer Verdichtung in der Synagoge.

Jom Kippur (hebr. יוֹם כִּפּוּר, Jōm Kippūr, „Tag der Bedeckung“ oder „Sühne“) fällt auf den 10. Tischri und beschliesst die zehn Bußtage zwischen Rosch ha-Schana und der rituellen Versöhnung mit Gott und Mitmenschen. Der Tag ist durch strenges Fasten, vollständige Enthaltung von Arbeit und eine komplexe Liturgie geprägt – einschliesslich des Kol Nidre-Gebets (aram. כָּל נִדְרֵי, Kol Nidrē – „alle Gelübde“) am Vorabend und der abschliessenden Neʿila (hebr. נְעִילָה, „Verschluss“) vor Sonnenuntergang.

Architektonisch wird Jom Kippur zur Stunde der kollektiven Verdichtung: selbst zurückgezogene Gemeindemitglieder strömen in die Festtagssynagoge, was raumakustisch wie atmosphärisch eine besondere Aufladung erzeugt. Die Synagoge wird zum gerichteten Raum der Introspektion – oft unterstrichen durch gedämpftes Licht und die auratische Präsenz des geöffneten Aron ha-Kodesch.

Kantor

Bezeichnung für den Vorsänger im jüdischen Gottesdienst – zugleich musikalischer Träger, liturgischer Akteur und resonanzstiftende Stimme im Raum.

Der Kantor (hebr. חַזָּן, chazzān) leitet das Gebet durch Gesang, rezitiert liturgische Texte und prägt wesentlich die klangliche und emotionale Atmosphäre des jüdischen Gottesdienstes. Ursprünglich eine Laienrolle, wurde der Kantor seit dem 19. Jahrhundert zunehmend professionalisiert – mit musikalischer Ausbildung, Kompositionstätigkeit und teils opernhafter Darbietung, besonders in reformorientierten, deutsch-jüdischen Gemeinden.

Raumakustisch beeinflusst der Kantor den Sakralraum durch Stimmführung, Nachhall und gestische Präsenz. Seine Position variiert – zwischen Bima, Empore oder liturgischer Estrade – je nach Gemeindetradition und rituellem Setting. In liturgisch dual strukturierten Räumen tritt er dem Rabbiner gegenüber: als Stimme des Gebets, dem das Wort der Auslegung zur Seite steht. Der Kantor ist kein Priester im kultischen Sinn, aber eine Figur auditiver Sakralität – er bringt das Unsichtbare im Modus des Klangs zur Erscheinung.

Kiddusch

Bezeichnung für den Segensspruch über Wein zur Heiligung des Schabbats oder eines Feiertags – ein rituelles Moment der Trennung, Erhöhung und sakralen Begrüßung der Zeit.

Kiddusch (hebr. קִדּוּשׁ, qiddūsch, von קָדוֹשׁ qādōsch, „heilig“) ist der einleitende Segensspruch, der am Vorabend des Schabbats oder eines jüdischen Feiertags über einen Becher Wein gesprochen wird. Der Kiddusch markiert liturgisch den Übergang von profaner zu heiliger Zeit (hebr. זְמַן קֹדֶשׁ, zəmān qōdesch) – eine zentrale Kategorie der jüdischen Zeitordnung, in der nicht der Raum, sondern die Zeit selbst geheiligt wird.

In der Synagoge wird der Kiddusch häufig gemeinsam vollzogen – nach dem Gottesdienst oder bei besonderen Anlässen wie Bar Mitzwa, Hochzeit, Gedenkfeiern oder hohen Feiertagen. Für diesen Zweck dient oft ein eigens vorgesehener Kidduschraum, der liturgische Handlung, soziale Interaktion und gemeinschaftliches Mahl räumlich vereint.

Kidduschraum

Bezeichnung für einen Funktionsraum innerhalb eines jüdischen Gemeindezentrums, in dem der rituelle Kiddusch gemeinschaftlich gefeiert wird – zugleich Ort liturgischer Übergänge und sozialer Verdichtung.

Der Kidduschraum ist in der Regel unmittelbar an den Hauptraum der Synagoge angeschlossen und mit separatem Zugang, Buffetzone, Spülbereich und einer offenen Raumstruktur ausgestattet. Seine Gestaltung variiert – vom schlichten Mehrzweckraum bis hin zum repräsentativ ausgestalteten, oft lichtdurchfluteten Saal mit akustischer Resonanz. Er markiert die Schwelle zwischen Sakralraum und Alltag, zwischen ritueller Handlung und gemeinschaftlichem Austausch. Architektonisch fungiert der Kidduschraum als erste Profanzone nach dem Gebet – ein Raum der Begegnung, der Stärkung, der Konversation und der inszenierten Kontinuität zwischen Wort und Welt.

Kodesch ha-Kodaschim

siehe: Allerheiligstes

Liturgischer Dualismus zwischen Rabbiner und Kantor

Bezeichnung für die funktionale und räumliche Aufteilung liturgischer Rollen im jüdischen Gottesdienst – typischerweise zwischen Rabbiner (Auslegung, Predigt) und Kantor (Gesang, Gebetsleitung) –, die sich auch architektonisch manifestiert.

Dieser Dualismus gründet in der Struktur traditioneller Synagogengottesdienste: Der Rabbiner wirkt primär als Lehrer, Halachist und Prediger, während der Kantor die musikalisch-rhythmische Gestaltung des Gebetsvollzugs übernimmt. In zahlreichen reformorientierten Synagogen des 19. und 20. Jahrhunderts wurde diese Arbeitsteilung architektonisch sichtbar gemacht – etwa durch räumliche Trennung auf der Bima, durch gestufte Plattformen oder durch divergente Blickachsen.

Der liturgische Dualismus erzeugt eine spannungsgeladene Dialektik zwischen Wort und Klang, Ratio und Emotion, Gesetz und Gebet – eine Spannung, die sich sowohl raumakustisch als auch visuell erfahrbar macht. Je nach theologischer Ausrichtung der Gemeinde wird dieser Dualismus bewusst akzentuiert, aufgelöst oder sogar umgekehrt.

Midrasch

Bezeichnung für die jüdische Auslegungstradition biblischer Texte, die nicht nur kommentierend erklärt, sondern durch erzählerische, metaphorische und manchmal radikal freie Deutungen das Unsichtbare im Sichtbaren hörbar macht.

Midrasch (hebr. מִדְרָשׁ, midrāsch, von דָּרַשׁ dāraš, „suchen“, „erforschen“) bezeichnet eine zentrale Textgattung der rabbinischen Literatur, insbesondere im Bereich der Aggada (aram. אַגָּדָה, „Verkündigung“, „Erzählung“). Midraschim deuten biblische Texte durch narrative Erweiterung, Analogiebildung und kreative Hermeneutik – nicht im Sinne historischer Erklärung, sondern als gegenwartsbezogene Sinnstiftung.

Architektonisch ließe sich der Midrasch als Strukturmodell für Interpretationsräume denken – als Pendant zur Lesehalle, zum Lehrhaus, zum offenen Schwellenraum der Bedeutungsproduktion. Der Midrasch schließt nicht ab, sondern eröffnet: ein diskursives Raumprinzip, das mit liturgischer Raumsemantik eng verwoben ist.

Mikwe

Bezeichnung für ein rituelles Tauchbad im Judentum, das der Reinigung und spirituellen Erneuerung dient – zugleich Ausdruck halachischer Raumlogik und konkreter Wassermetaphysik.

Die Mikwe (hebr. מִקְוֶה, miqwē, „Wassersammlung“) spielt im jüdischen Ritualleben eine zentrale Rolle: Sie dient unter anderem der Reinheit vor Eheschließungen, der rituellen Reinigung nach menstruellen Zyklen, bei Konversionen oder im Kontext von Feiertagen. Halachisch muss sie mit mayim chajim (hebr. מַיִם חַיִּים, „lebendiges Wasser“) gespeist sein – also mit Quell-, Regen- oder Grundwasser, das ohne technische Einwirkung gesammelt wurde.

Diese Voraussetzung war ein wesentlicher Grund, weshalb Mikwen – insbesondere in vormodernen Zeiten – tief in der Erde angelegt wurden, um Zugang zu Grundwasser zu ermöglichen. Zugleich symbolisiert die vertikale Absenkung einen existentiellen Rückzug ins Elementare – eine physisch-räumliche Metapher für Wandlung und Rückbindung.

Architektonisch bewegt sich die Mikwe zwischen Funktionalität und Symbolik: Oft unscheinbar im Untergeschoss oder an der Peripherie von Gemeindezentren gelegen, entfaltet sie durch das vollständige Eintauchen eine rituelle Tiefenstruktur, die dem Raum transzendente Qualität verleiht. Ihr Mindestvolumen beträgt 40 Seʾah (hebr. סְאָה, ca. 500 Liter) – jede technische Intervention, die das Wasserelement kontaminiert oder unterbricht, würde die halachische Gültigkeit aufheben.

Mischkan

Bezeichnung für das transportable Heiligtum der Israeliten in der Wüste – Urform kultischer Raumorganisation und architektonisches Urbild göttlicher Wohnstätte.

Der Begriff Mischkan (hebr. מִשְׁכָּן, Wohnung, Heiligtum) bezeichnet das transportable Heiligtum, das die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten gemäß göttlicher Anweisung in der Wüste errichteten (Ex 25 ff.). Es war der kultische Vorläufer des Jerusalemer Tempels und bestand aus einem geordneten, von Vorhängen umgebenen Raumgefüge mit dem Allerheiligsten im Innersten, in dem die Bundeslade ruhte.

Der Mischkan fungierte als beweglicher Ort göttlicher Präsenz – als mikdasch me’at (hebr. מִקְדָּשׁ מְעַט), ein „kleines Heiligtum“ auf dem Weg –, und bildete so die erste architektonisch gefasste Form eines Bundesraumes zwischen Gott und Israel. Seine klare Gliederung, Achsenbildung und kultische Raumkonzentration wirkten tief auf spätere sakrale Bautypologien nach – in Synagogen ebenso wie in christlichen Kirchenbauten. Im architekturtheoretischen Diskurs gilt der Mischkan als Urmodell heiliger Raumstruktur: temporär, transportabel, aber dennoch transzendent aufgeladen.

Rabbiner

Bezeichnung für einen jüdischen Gelehrten, geistlichen Lehrer und Ausleger der Halacha – zentrale Figur religiöser Autorität, Predigtkultur und seelsorgerischer Präsenz innerhalb der Gemeinde.

Der Begriff Rabbiner leitet sich vom hebräischen רַב (rav, „Meister“, „Lehrer“) ab und bezeichnet eine Person, die durch das Studium der Thora, des Talmuds und der rabbinischen Literatur zur halachischen Auslegung, zur religiösen Anleitung und zur Leitung gottesdienstlicher Handlungen befähigt ist. Der Rabbiner ist kein Priester im kultischen Sinn, sondern eine Figur der Vermittlung – zwischen Text und Leben, Tradition und Gegenwart, Gesetz und Gewissen.

Architektonisch ist die Position des Rabbiners häufig mit einer spezifischen Raumfigur verbunden: etwa einem Lesepult auf der Estrade, einem Predigtstuhl, einer hervorgehobenen Bima oder einem seitlich positionierten Sitzplatz mit Sichtbezug zur Gemeinde und zum Aron ha-Kodesch. In reformorientierten Synagogen tritt der Rabbiner oft auch als liturgischer Leiter auf, während in traditionelleren Gemeinden diese Funktion dem Kantor überlassen bleibt.

Ort des Schädels

siehe: Golgatha

Schabbat

Bezeichnung für den wöchentlichen Ruhetag im Judentum – theologisch als Erinnerung an die Schöpfung und den Auszug aus Ägypten verankert, liturgisch als Zeitform der Heiligung inszeniert.

Der Schabbat (hebr. שַׁבָּת, schabbāt, von שָׁבַת schavat, „ruhen“, „aufhören“) beginnt mit Sonnenuntergang am Freitagabend und endet mit Einbruch der Dunkelheit am Samstag. Er markiert den siebten Tag der Woche und ist einer der zentralen Träger jüdischer Religiosität – als heiliger Zeitraum, in dem Arbeit ruht und kontemplative Praxis sowie festliche Rituale im Vordergrund stehen.

Neben Gebet, Thoralesung und Mahlzeiten prägen insbesondere Kiddusch und Hawdala den Schabbat als liturgische Schwellenrituale. In architektonischer Hinsicht verdichtet sich im Schabbat die Funktion der Synagoge: Sie wird zum Klangkörper heiliger Zeit, in dem Gemeinschaft, Sakralität und spirituelle Konzentration miteinander verschmelzen. Theologisch gilt der Schabbat als Vorwegnahme messianischer Weltordnung – eine Insel der Ewigkeit im Strom der profanen Zeit.

Schechina

Bezeichnung für die immanente Gegenwart Gottes im Diesseits – eine zentrale mystisch-theologische Kategorie der jüdischen Gottesvorstellung.

Die Schechina (hebr. שְׁכִינָה, schechināh, von שָׁכַן schāchan, „wohnen“, „sich niederlassen“) steht in der rabbinischen und kabbalistischen Tradition für die „Wohnung“ oder manifestierte Anwesenheit Gottes – besonders an heiligen Orten, bei der Thora-Auslegung oder im gemeinsamen Gebet. Anders als der transzendente Gottesbegriff verweist die Schechina auf eine personale, mitunter weiblich konnotierte, in der Welt anwesende Dimension des Göttlichen.

Liturgisch galt das Allerheiligste des Jerusalemer Tempels als Ort der Schechina; nach der Tempelzerstörung verlagert sich ihr Wohnort symbolisch in Synagogen, Lehrhäuser und in den gemeinschaftlich geteilten Text. Architekturtheoretisch begründet das Konzept der Schechina die Vorstellung eines Raumes, der nicht nur Hülle ist, sondern durch Gebet, Aufmerksamkeit und Erinnerung zur Wohnstätte des Göttlichen werden kann. In mystischer Lesart symbolisiert sie auch die Exilierung Gottes – ein Motiv, das sich in Formen der Leerstelle, Abwesenheit und Fragmentierung wiederfindet.

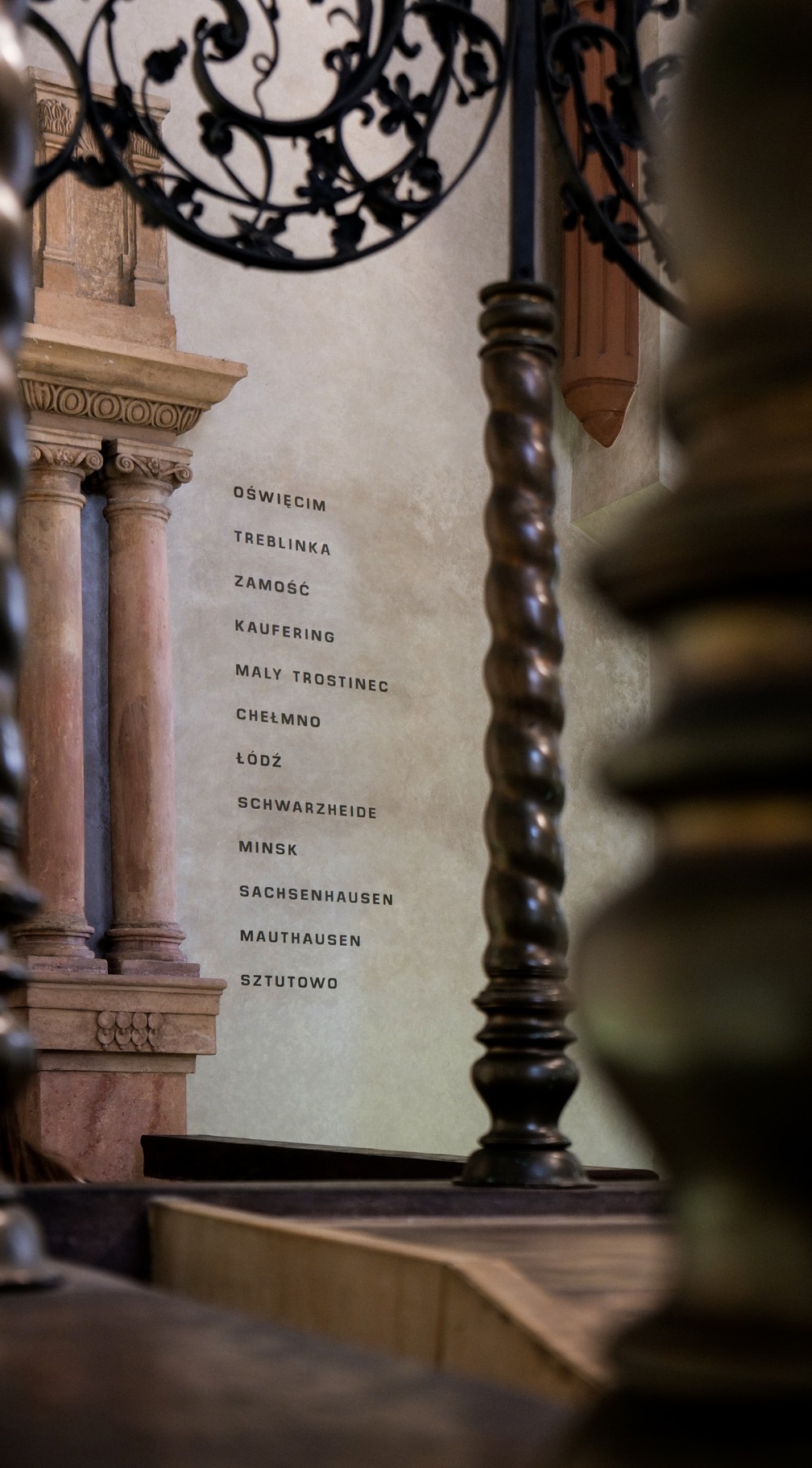

Schoah

Bezeichnung für den systematischen Völkermord an den europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland – im jüdischen Sprachgebrauch bevorzugt gegenüber dem Begriff „Holocaust“.

Die Schoa (hebr. שׁוֹאָה, schoʾāh, „Katastrophe“, „Zerstörung“) benennt das singuläre Zivilisationsverbrechen der Jahre 1933–1945 – insbesondere die industrielle Vernichtung von etwa sechs Millionen Juden durch Lager, Erschießungskommandos, Deportationen und systematische Verfolgung. Anders als der christlich konnotierte Begriff Holocaust (griech. ὁλόκαυστος holókaustos, „vollständig verbranntes Opfer“) vermeidet der Begriff „Schoa“ jede kultisch-opfertheologische Assoziation und rückt die gewaltförmige, nicht deutbare Dimension des Geschehens in den Vordergrund.

Im erinnerungskulturellen und architektonischen Kontext ist die Schoa nicht nur ein historisches Faktum, sondern eine Strukturzäsur – ein Nullpunkt, der jüdisches Leben, Ritualpraxis und Raumsemantik dauerhaft transformiert hat. Rekonstruktionen jüdischer Orte, insbesondere von Synagogen, stehen seither unter dem Schatten dieser Leerstelle: als tastender Versuch, Gegenwart und Präsenz zurückzugewinnen, ohne die Tiefe der Zerstörung zu nivellieren.

Sukka

Bezeichnung für die temporäre Laubhütte, die während des jüdischen Laubhüttenfestes (Sukkot) errichtet wird – ein ritueller Raum zwischen Flüchtigkeit, Schutz und Transzendenz.

Die Súkka (hebr. סֻכָּה, Pl. סֻכּוֹת sukkōt) erinnert an die provisorischen Behausungen der Israeliten während ihrer Wüstenwanderung nach dem Auszug aus Ägypten (Lev 23,42–43). Halachisch definierte Vorschriften regeln ihre bauliche Gestalt: Die Hütte muss mindestens drei Wände besitzen; das Dach (s’chach, hebr. סְכָךְ) muss aus natürlichen, unverarbeiteten Materialien bestehen und so gefügt sein, dass man Sterne hindurchsehen kann, aber zugleich Schatten entsteht.

Architekturtheoretisch ist die Súkka ein archetypischer Raum der Übergänge – instabil, durchlässig, heilig. Als rituelle Raumfigur steht sie quer zu dauerhaften Sakralbauten: ein bewohnbarer Zwischenzustand, der die göttliche Gegenwart in der Prekarität des Menschlichen verortet. In erinnerungskulturellen Kontexten fungiert die Súkka als Modell temporärer Heimat – als Symbol für Schutz in Unsicherheit, Resonanzort für postkatastrophale Architektur und liturgisch offene Raumkonzepte.

In innerstädtischen Kontexten wird die Súkka häufig im Innenhof oder auf rückwärtigen Grundstücksteilen von Synagogen errichtet – meist abgeschirmt von der Straße, was nicht liturgisch motiviert ist, sondern aus Gründen der Sicherheit, Diskretion und funktionalen Nähe zur Gemeindeinfrastruktur erfolgt. Ein vergleichender Blick auf historische Synagogengrundrisse in Berlin um die Jahrhundertwende bestätigt diese Praxis.

Synagoge

Bezeichnung für das jüdische Gotteshaus – zugleich Ort des Gebets, des Lernens, der Versammlung und der rituellen Praxis.

Der Begriff Synagoge stammt vom griech. συναγωγή (synagōgḗ, „Versammlung“) und bezeichnet seit der Antike den zentralen Gebets- und Versammlungsraum jüdischer Gemeinden außerhalb des Jerusalemer Tempels. Im Hebräischen lautet die Bezeichnung בֵּית כְּנֶסֶת (beit knesset, „Haus der Versammlung“) – eine institutionelle, aber zugleich theologisch aufgeladene Raumeinheit.

Im rabbinischen Judentum ist die Synagoge weniger ein „heiliger Raum“ im Tempel-Sinn als eine Form heiliger Vollziehung: Überall dort, wo ein Minjan (hebr. מִנְיָן, „Zehnerquorum“) zusammenkommt, „geschieht“ Synagoge. Raum ist hier nicht primär Architektur, sondern rituelle Potenz. Seit der Zerstörung des Zweiten Tempels (70 n. Chr.) ist die Synagoge zur zentralen Bühne jüdischer Religionsausübung geworden – nicht als Ersatz, sondern als Transformation: textzentriert, sprechbasiert, gemeinschaftlich.

Architektonisch ist die Synagoge weniger durch kanonisierte Form als durch rituell-funktionale Parameter definiert: Gebetsrichtung (Jerusalem), Platzierung von Bima und Aron ha-Kodesch, Trennung der Geschlechter (Mechitza), häufig Integration von Lern- und Gedenkräumen. Sie bleibt ein dynamischer Ort zwischen Tradition und Aktualisierung, Theologie und Topographie.

siehe auch: Festtagsynagoge, Wochentagssynagoge

Talmud

Bezeichnung für das zentrale Werk der rabbinischen Literatur – ein vielstimmiger Textkosmos aus Gesetz, Auslegung, Erzählung und Disput, der das jüdische Denken, Recht und religiöse Praxis bis in die Gegenwart prägt.

Der Talmud (hebr. תַּלְמוּד, von לָמַד lamad, „lernen“) besteht aus zwei Hauptbestandteilen: der Mischna – einer systematisierten Sammlung mündlich überlieferter Gesetze – und der Gemara, welche die Mischna rabbinisch kommentiert, diskutiert und weiterführt. Es existieren zwei Fassungen: der Talmud Jeruschalmi (Jerusalemer Talmud) und der Talmud Bavli (Babylonischer Talmud), wobei letzterer zwischen dem 3. und 6. Jahrhundert n. Chr. im Exil entstand und die maßgebliche Textgrundlage bildet.

Als methodisch vielstimmiges Geflecht aus Argument, Gegenspruch, Assoziation und Narration ist der Talmud nicht nur Rechtsquelle, sondern epistemologisches Modell: Er begründet eine Denktradition, in der Disputation, Ambiguität und strukturelle Offenheit zentrale Kategorien darstellen.

Architekturtheoretisch inspiriert diese Denkform Konzepte des offenen, sich ständig modifizierenden Raums, etwa in der Gestaltung von Lehrhäusern, kontemplativen Zwischenräumen oder rituell unvollständigen Architekturen. Einzelne talmudische Stellen enthalten zudem prägnante Vorgaben zur Gestaltung von Synagogen, Mikwen (מִקְווֹת mikwaʾot) und kultisch relevanten Raumkonfigurationen.

Wochentagssynagoge

Bezeichnung für eine kleinere, funktionale Synagoge innerhalb eines Gemeindezentrums, die für tägliche Gebete, Unterricht und Werktagsgottesdienste genutzt wird – im Unterschied zur größeren Festtagssynagoge, die hohen Feiertagen vorbehalten ist.

siehe: Synagoge, Festtagssynagoge

Wort statt Opfer (rabbinisch)

Bezeichnung für das rabbinische Prinzip, wonach Gebet, Tora-Studium und liturgische Rede das kultische Tieropfer ersetzen.

Nach der Zerstörung des Zweiten Tempels (70 n. Chr.) transformierte sich der jüdische Gottesdienst fundamental: An die Stelle der priesterlichen Tieropfer trat die verbalisierte Zuwendung zu Gott – bezeichnet als עֲבוֹדַת ה׳ בַּלֵּב (awodat ha-Schem ba-lev, „Dienst Gottes mit dem Herzen“). Gebet, Tora-Lesung und Auslegung ersetzten kultische Handlungen und wurden zu tragenden Säulen der liturgischen Praxis.

Architektonisch manifestierte sich dieser Paradigmenwechsel in der Ausbildung der Synagoge als Raum der Rede: Die Bima bzw. der Almemor ersetzten symbolisch den Altar, der Aron ha-Kodesch die Bundeslade – das gesprochene Wort wurde zum zentralen Medium heiliger Präsenz. Diese Transformation spiegelt sich in Raumachsen, Blickordnungen und der Theatralik des liturgischen Vollzugs wider – als eine Form des Opferdienstes in Sprache und Klang.

Teil II.

Architektur, Theorie und Erinnerungsräume

Begriffe zwischen architektonischer Praxis, erinnerungskultureller Codierung und diskursiver Oszillation

Amalgam (architekturtheoretisch)

im übertragenen Sinne Bezeichnung für eine konzeptuelle oder materielle Verschmelzungt heterogener Elemente innerhalb eines architektonischen Systems.

Der Begriff Amalgam entstammt ursprünglich der Metallurgie (arab. الملغم al-malġam, „Erweichung, Gemisch“), wo er die Verbindung von Quecksilber mit anderen Metallen bezeichnet – eine Verbindung, die nicht bloß additiv, sondern transformativer Natur ist. In der Architekturtheorie wird Amalgam metaphorisch auf räumliche oder gestalterische Konfigurationen angewandt, in denen sich disparate kulturelle, liturgische oder stilistische Schichten unauflöslich verbinden, ohne ihre Herkunft zu tilgen. Derartige amalgamatische Strukturen erzeugen eine bewusst produktive Ambivalenz: Sie oszillieren zwischen Eindeutigkeit und Hybridität, zwischen Erinnerung und Neudeutung, zwischen Aneignung und Transformation – und lassen sich weder historistisch rückbinden noch eindeutig klassifizieren.

Authentizität (im Kontext Rekonstruktion)

Bezeichnung für den ideell wie materiell aufgeladenen Anspruch, eine bauliche Wiederherstellung möge trotz oder gerade wegen ihrer Unzeitlichkeit als „wahrhaftig“ erscheinen.

Der Begriff Authentizität (griech. αὐθέντης authéntēs, „Urheber“, „Selbstvollzieher“) verweist im architekturtheoretischen Kontext auf die Frage nach Identität, Echtheit und Autorität eines Bauwerks, insbesondere wenn dieses nicht mehr in seiner Originalsubstanz existiert. Im Rahmen von Rekonstruktionen entsteht Authentizität nicht allein durch materielle Kontinuität, sondern durch ein komplexes Zusammenspiel aus dokumentarischer Präzision, gestalterischer Haltung, historischer Referenz und semantischer Lesbarkeit.

Differenziert wird in der Fachliteratur mitunter zwischen substantieller, funktionaler, ikonographischer und atmosphärischer Authentizität. Während konservatorische Ethik meist auf materielle Originalsubstanz rekurriert, plädiert die erinnerungskulturelle Perspektive zunehmend für eine poetische Authentizität – eine Wahrhaftigkeit, die nicht in der Wiederholung des Vergangenen besteht, sondern in der Erfüllung seiner Bedeutung im Jetzt. Authentizität ist somit kein Zustand, sondern ein argumentativer Möglichkeitsraum.

Enttrümmerungsgesetz

Bezeichnung für eine Reihe gesetzlicher Regelungen in der unmittelbaren Nachkriegszeit, die die Beräumung zerstörter Bausubstanz und die Freigabe städtischer Flächen für Wiederaufbau oder Neubau strukturell regelten.

Das sogenannte Enttrümmerungsgesetz – regional auch als Trümmerräumungsgesetz oder Gesetz zur Beseitigung der Kriegstrümmer bezeichnet – wurde in den Jahren nach 1945 auf Länder- wie Bundesebene verabschiedet. Es verpflichtete Grundstückseigentümer zur Beräumung ihrer Parzellen oder zur Beteiligung an kollektiven Räumaktionen und ermöglichte zugleich kommunale oder staatliche Zugriffe auf zerstörte Grundstücke – besonders dort, wo Eigentumsverhältnisse ungeklärt oder dokumentarisch nicht mehr nachvollziehbar waren.

Städtebaulich wurde dadurch eine schnelle Reurbanisierung befördert, oft im Sinne funktionalistischer Neuordnung, was zur ästhetischen und städtebaulichen Auslöschung der Vorkriegsstruktur beitrug. Erinnerungstheoretisch steht das Enttrümmerungsgesetz für eine Phase aktiver topographischer Verdrängung: Ruinen als Zeugnisse des Gewesenen wichen rasch glatten Oberflächen moderner Wiederaufbauarchitektur. In heutigen Rekonstruktionsdebatten gilt die gesetzlich forcierte Enttrümmerung als doppelt ambivalent – notwendig für das Überleben, aber folgenreich für das Vergessen.

Epiphanie-Motiv

Bezeichnung für die architektonisch oder atmosphärisch inszenierte Erscheinung des Göttlichen – als Moment der Durchlichtung, Öffnung oder Erschütterung innerhalb sakraler Raumgestaltung.

Das Epiphanie-Motiv (griech. ἐπιφάνεια epipháneia, „Erscheinung“, „plötzliche Offenbarung“) benennt jene architektonischen Konstellationen, in denen Transzendenz sinnlich erfahrbar wird – als Lichtstrahl durch ein Opaion, als akustischer Umschlagpunkt, als Unwucht im Maß oder als Raumgefüge. In jüdischer wie christlicher Bautradition markieren solche epiphanischen Momente Übergänge zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen profanem Raum und heiliger Gegenwart.

Architekturtheoretisch fungiert das Epiphanie-Motiv als konstruierte Diskontinuität: eine bewusste Bruchstelle im Wahrnehmungskontinuum, durch welche das Unsichtbare im Sichtbaren aufscheinen kann.

Estrade (liturgisch)

Bezeichnung für eine leicht erhöhte Plattform zur Hervorhebung einer Sprech- oder Handlungsposition – im Synagogenkontext häufig architektonische Reduktion oder funktionale Umlagerung des Almemors.

Die Estrade (frz. estrade, aus ital. strada, „Weg“, „Brettsteg“) bezeichnet eine flache Bühne oder Podestfläche, die durch geringe Erhebung eine funktionale oder symbolische Fokussierung erzeugt. In pädagogischen, politischen oder höfischen Kontexten diente die Estrade der Sichtbarmachung von Autorität – ohne ursprünglich sakral konnotiert zu sein. Im russischen Sprachgebrauch (эстрада) verschob sich ihre Bedeutung zur Bezeichnung von Unterhaltungsplattformen, was den Begriff semantisch stark säkularisierte.

Im liturgischen Synagogenkontext begegnet der Begriff vor allem dort, wo traditionelle Elemente wie Almemor oder Bima durch vorderseitig positionierte Plattformen ersetzt oder ergänzt werden. Die liturgische Estrade ermöglicht die räumliche Ko-Präsenz von Rabbiner, Kantor und Thoralesung, oft mit frontaler Ausrichtung zur Gemeinde. Architektonisch bildet sie das Raumzeichen zwischen Bühne, Ritualfläche und dialogischer Liturgie – und verhandelt so implizit auch Fragen nach Autorität, Präsenz und Gemeinschaft.

Exedra

Bezeichnung für eine halbkreisförmige, meist überdachte Nische oder Apsis – ursprünglich ein architektonisches Element griechisch-römischer Bautradition, später in sakraler, musealer und memorialer Architektur transformiert.

Die Exedra (griech. ἐξέδρα exédra, wörtlich „herausgesetzter Sitzplatz“) war in der griechisch-römischen Architektur eine offene, halbrund gefasste Raumfigur, meist mit Bank, die der Kontemplation, Konversation oder kultischen Handlung diente. Sie wurde in Thermenanlagen, Foren oder Villen verbaut und ging in frühchristliche Apsidenformen über. Die Exedra evoziert Sammlung, Rückbindung und gerichtete Aufmerksamkeit – räumlich wie semantisch.

In jüdischer Architekturtradition nicht systematisch überliefert, taucht die Exedra gleichwohl in Gebetsräumen, Erinnerungskomplexen, Lapidarien oder kontemplativen Rückzugsräumen als Zitat auf, die Reflexion, Resonanz und Rückwendung ermöglicht.

Foucaultsches Panopticon

Bezeichnung für eine Überwachungsarchitektur nach dem Prinzip permanenter Sichtbarkeit, wie sie Michel Foucault als Metapher für moderne Machtstrukturen analysiert – und die in erinnerungskulturellen oder sicherheitsarchitektonischen Kontexten ambivalent weiterwirkt.

Der Begriff geht zurück auf Michel Foucaults Analyse in Surveiller et punir (1975; dt. Überwachen und Strafen), in der er das vom britischen Utilitaristen Jeremy Bentham entworfene Panopticon – ein kreisförmiges Gefängnis mit zentralem Beobachtungsturm – als Dispositiv moderner Machtausübung deutet: Sichtbarkeit als Kontrolle. Nicht der Baukörper selbst, sondern die asymmetrische Blickordnung wird zum Träger disziplinierender Macht.

Architekturtheoretisch fungiert das foucaultsche Panopticon als Ort mit latenter oder expliziter Sichtkontrolle, etwa in Sicherheitszonen.

Hortus Conclusus (architektonisch)

Bezeichnung für den „verschlossenen Garten“ – ein Bildmotiv aus dem Hohelied Salomos mit weitreichender Wirkung auf Sakralarchitektur, Mariologie und Rückzugsräume der Kontemplation.

Der Ausdruck Hortus Conclusus (lat. „eingeschlossener Garten“) entstammt dem Hohelied (4,12) – „Ein verschlossener Garten bist du, meine Schwester, Braut“ – und wurde in der christlichen Ikonographie zur Chiffre für Jungfräulichkeit, Innerlichkeit und marianische Reinheit. Als Raumfigur fand er Eingang in Klostergärten, Apsidenhöfe und geschützte Meditationsräume.

In jüdisch geprägten Kontexten erscheint der Hortus Conclusus weniger als theologische Allegorie denn als architektonisches Resonanzbild: ein umschlossener Ort des Schutzes, der Selbstkonzentration, der Abkehr von urbaner Überreizung. In zeitgenössischer Synagogenarchitektur kann sich dieses Motiv als introvertierter Patio, als gartengleicher Lichtinnenhof oder als vegetativ kodierter Schwellenraum zwischen Sakralem und Profanem manifestieren. Gedächtnistheoretisch strukturiert der Hortus Conclusus das Verhältnis von Offenbarung und Verbergen – und markiert eine zivilisationskritische Form der liturgischen Verlangsamung.

Januskopf (architektonisch)

Metaphorische Bezeichnung für doppelseitige, oft widersprüchlich orientierte Raumkonzepte – benannt nach dem römischen Gott Janus, der mit zwei Gesichtern zugleich in die Vergangenheit und Zukunft blickt.

Janus (lat. Ianus), der Gott der Übergänge, Tore und Schwellen, wurde meist mit zwei Gesichtern (lat. bifrons) dargestellt: eines blickt zurück, das andere voraus. In der Architekturtheorie dient der Januskopf als Metapher für Räume, die simultan in zwei Richtungen wirken – funktional, semantisch oder liturgisch.

Dies betrifft etwa Räume mit doppelter Ausrichtung, Portale mit beidseitiger Symbolik, oder liturgische Schwellenzonen zwischen profaner Welt und heiliger Innenwelt. Der Januskopf markiert damit architektonisch jene Stellen, an denen sich Erinnerung und Erwartung, Rückbindung und Öffnung, Geschichtsbewusstsein und Gegenwartsbezug überlagern – eine Form räumlicher Polysemie, die besonders in transitorischen oder multikodierten Räumen in Erscheinung tritt.

Lapidarium

Bezeichnung für eine Sammlung von Steinfragmenten – meist architektonischen Ursprungs – die aus dem ursprünglichen Kontext gelöst, aufbewahrt und neu gerahmt werden; im erinnerungskulturellen Diskurs ein Ort des Verlorenen, Verbliebenen und Bedeutungsverschobenen.

Der Begriff Lapidarium (lat. lapis – „Stein“) bezeichnet ursprünglich museale oder halböffentliche Sammlungen antiker Inschriften, Baufragmente, Grabplatten oder Spolien. In der christlich geprägten Denkmalpflege des 19. Jahrhunderts entwickelte sich das Lapidarium zur statuarischen Erinnerungsfigur einer vergangenen, normativ aufgeladenen Ordnung.

Im jüdischen Kontext, insbesondere nach der Schoa, trägt das Lapidarium eine spezifische Bedeutung und Schwere: Hier sind nicht nur steinerne Zeugnisse bewahrt, sondern Fragmentierungen eines unterbrochenen Kontinuums. Die Präsentation changiert zwischen pietätvoller Sicherung, musealer Erstarrung und latenter Verlegenheit. Architekturtheoretisch erscheint das Lapidarium als Raum der Suspension – ein Ort, an dem Fragmente weder vollständig integriert noch vergessen sind, sondern als Sedimente einer verlorenen Geschichte fortexistieren.

Musealisierung

Bezeichnung für den Prozess und dessen Resultat, in dem Objekte, Räume oder Praktiken aus ihrem ursprünglichen Kontext gelöst und in ein institutionelles, meist konservierendes Bedeutungsgefüge überführt werden.

Der Begriff Musealisierung beschreibt einerseits den kulturhistorischen Vorgang, bei dem vormals alltagspraktische, soziale oder rituelle Elemente aus ihrer funktionalen Umgebung gelöst und kuratorisch gerahmt werden; andererseits benennt er den Status solcher Elemente als musealisiert – als Exponate, die nicht mehr „sind“, sondern „zeigen“.

In erinnerungskulturellen Kontexten ist Musealisierung ein ambivalenter Akt: Sie ermöglicht Sichtbarmachung, Sicherung und didaktische Vermittlung, birgt aber zugleich das Risiko einer ästhetischen Erstarrung. Wo Lebendigkeit museal eingefroren wird, entsteht eine symbolische Vitrinierung – ein Zustand zwischen Gedenken und Objektifikation. Besonders kritisch ist dies bei vormals sakralen Räumen, deren museale Aneignung Fragen nach liturgischer Leere aufwirft. Musealisierung wird so zur aufgeladenen Geste: ein kontrollierter Umgang mit dem Unverfügbaren.

Negativform

Bezeichnung für ein gestalterisches oder räumliches Prinzip, bei dem nicht das Vorhandene, sondern das Fehlende – die Leere, das Abwesende – als bedeutungstragend inszeniert wird.

Der Begriff entstammt ursprünglich der Guss- und Abformtechnik: Die Negativform ist die Hohlform, in der ein Positiv seine Kontur erhält. In Architekturtheorie und Erinnerungskultur wird der Begriff metaphorisch verwendet für Interventionen, die das Verlorene nicht durch Nachbildung, sondern durch Abwesenheit markieren.

Solche Negativformen erscheinen in Pflastergrundrissen, leeren Sockeln, versenkten Kuben oder gezielten Raumaussparungen – als ästhetische Codierungen des Nichterfüllten. Sie operieren mit einer Poetik des Entzugs: Der Raum wird nicht durch Präsenz, sondern durch Verzicht aktiviert. In rekonstruktiven Kontexten wirken Negativformen als ethisch aufgeladene Gesten: Nicht das Wiederholen, sondern das Offenlassen wird zur Form des Erinnerns. Die Leere wird Raum.

Originalsubstanz

Bezeichnung für die materiellen Anteile eines Bauwerks, Objekts oder Ensembles, die unverändert aus der Zeit ihrer ursprünglichen Herstellung erhalten geblieben sind – und damit als Träger historischer Authentizität gelten.

Der Begriff Originalsubstanz fungiert in Denkmalpflege, Restaurierungstheorie und erinnerungskultureller Praxis als zentraler Maßstab für Echtheit und historiographische Legitimität. Gemeint ist nicht allein das Alter eines Materials, sondern seine kontinuierliche physische Präsenz seit der Entstehungszeit – in Unterscheidung zu späteren Ergänzungen, Repliken oder Rekonstruktionen. Dabei wird Originalsubstanz als materielle Zeugin verstanden: Sie vermittelt historische Schichtung, Gebrauchsspuren, Eingriffe und Patina – als Spuren der Zeitlichkeit selbst.

Im Kontext der Rekonstruktion zerstörter Architektur tritt der Begriff in ein Spannungsfeld: Einerseits fungiert er als Garant historischer Kontinuität, andererseits kann sein Fehlen eine bewusste Leerstelle markieren. Die Frage nach dem Umgang mit Originalsubstanz ist daher nicht nur technisch, sondern immer auch symbolisch aufgeladen – und entscheidet über die Tiefe, mit der gebautes Gedächtnis seine Glaubwürdigkeit entfaltet.

Ostung

Bezeichnung für die architektonische Ausrichtung eines Gebäudes – insbesondere eines Sakralbaus – nach Osten, häufig mit liturgischer, symbolischer oder topographischer Bedeutung.

Die Ostung eines Raumes bezeichnet seine bewusste Ausrichtung entlang einer gedachten Achse, in der der Raumbezug zugleich Gebetsrichtung, Erinnerungstopographie und rituelle Codierung ist. Im jüdischen Kontext richtet sich das Gebet auf den Tempelberg in Jerusalem; die Ausrichtung des Aron ha-Kodesch (hebr. אָרוֹן הַקֹּדֶשׁ) erfolgt also abhängig vom Standort – nach Osten, Südosten oder Nordosten. Im Christentum wurde das ad orientem-Prinzip über Jahrhunderte hinweg als liturgische Standardachse beibehalten, wobei „Osten“ nicht geographisch, sondern eschatologisch verstanden wurde – als Richtung des Lichts, der Wiederkunft, des Paradieses.

Architektonisch strukturiert die Ostung das gesamte Raumgefüge: von der Position des Eingangs über Blickachsen und Lichtführung bis hin zur symbolischen Choreographie des liturgischen Vollzugs. In rekonstruktiven Kontexten wird Ostung zur Frage nach ritueller Stimmigkeit: weniger physisch als metaphysisch – ein Ausdruck geistiger Topographie in gebauter Form.

Portikus

Bezeichnung für eine angebauten Säulenhalle am Eingangsbereich eines Gebäudes – ursprünglich aus der griechisch-römischen Tempelarchitektur stammend, später zum Zeichen bürgerlicher Repräsentation, demokratischer Ordnung oder sakraler Schwelle transformiert.

Der Portikus (lat. porticus, von porta – „Tor“) fungiert als Übergangsfigur zwischen Außenwelt und Innenraum, profaner Öffentlichkeit und liturgischer Konzentration. In der Antike war er Raum der Sammlung, des Zögerns, des Schwellenvollzugs – strukturiert durch rhythmische Säulenstellung, gerahmte Perspektive und semantisch aufgeladene Raumtiefe.

In der christlichen Architektur wurde der Portikus oftmals mit dem Paradiseum (Vorhof zum Heiligen) gleichgesetzt. In der bürgerlichen Baukunst avancierte er zur ikonographischen Formel akademischer Gravität. Im jüdischen Kontext ist der Portikus kein traditionelles Raumelement – in bestimmten klassizistischen oder reformorientierten Synagogenfassaden des 19. Jahrhunderts erscheint er aber als Architekturzitat und markiert nicht nur eine architektonische Schwelle, sondern auch kulturelle Selbstverortung, wie eingangs im Buch erläutert.

Prospektlager

Bezeichnung für einen Funktionsraum zur Lagerung von Bühnenaufbauten, insbesondere akustischer oder szenographischer Elemente wie Orgelprospekte, Bühnenverkleidungen oder temporäre Sichtabschlüsse.

Ein Prospekt bezeichnet klassisch neben der sichtbaren Schauseite einer Orgel auch den perspektivisch gemalter Hintergrund der Bühne. Das Prospektlager dient der geschützten und reversiblen Aufbewahrung solcher Bühnenbildelemente und umfasst häufig auch mobile Bühnenfronten, szenographische Elemente oder akustische Zusatzstrukturen, die je nach Anlass montiert oder demontiert werden können.

Im vorliegenden Projekt zur Synagoge am Fraenkelufer wird das Prospektlager im Bereich des ersten Obergeschosses verortet – als technische Infrastruktur des dort vorgesehenen Konzertsaals. Es ermöglicht variable akustische Konfigurationen, modulare Raumwirkung und flexible Materialikonographie. Das Prospektlager ist damit nicht bloß Nebenraum, sondern integrales Bauteil einer liturgisch-musikalischen Mehrdeutigkeit: ein Ort des Verschwindenlassens – und des Wiederauftauchens architektonischer Klangbilder.

Raumachse

Bezeichnung für eine gedachte oder gebaute Linie innerhalb eines architektonischen Gefüges, die Orientierung, Bewegung, Hierarchie und symbolische Ausrichtung strukturiert.

Die Raumachse organisiert Raumfolgen, Sichtachsen und Bewegungsverläufe entlang eines linearen oder rhythmisierten Verlaufes und fungiert als ordnendes Prinzip sowohl in profanen als auch in sakralen Bauten. Sie kann horizontal oder vertikal angelegt sein, auf einen architektonischen Fokus – etwa Altar, Aron ha-Kodesch (hebr. אָרוֹן הַקֹּדֶשׁ) oder Thron – zulaufen oder ein symmetrisches Ordnungsgefüge erzeugen. In der Sakralarchitektur verbindet die Raumachse häufig Eingangszone, liturgisches Zentrum und transzendentes Ziel – und reflektiert so theologische Hierarchien, liturgische Choreographien sowie symbolische Weltordnungen.

In der Synagogenarchitektur manifestiert sich die Raumachse häufig in der Ausrichtung auf den Mizrach (hebr. מִזְרָח, „Osten“), der Positionierung von Bima (hebr. בִּימָה) und Toraschrein, sowie in der gestalterischen Führung des Blickes – wobei die Linearität je nach ritueller Tradition (zentrale oder frontale Anordnung) unterschiedlich stark akzentuiert ist. Raumachsen sind keine neutralen Linien, sondern kulturell codierte Träger von Bedeutung, liturgischem Fokus und symbolischer Machtverteilung.

Rekonstruktion

Resonanzkörper (architektonisch)

Bezeichnung für ein architektonisches Volumen, das Schwingungen – insbesondere akustischer, aber auch symbolischer oder atmosphärischer Art – aufnimmt, verstärkt und zurückgibt.

Der Begriff Resonanzkörper (lat. resonare, „widerhallen“) ist ursprünglich physikalisch zu verstehen: Ein Hohlraum wirkt als akustisches Medium, indem er Schallwellen moduliert und abstrahlt. Im architektonischen Kontext meint der Ausdruck jene Räume oder Raumgefüge, die durch ihre Form, Materialität und Volumenverhältnisse spezifische Klangqualitäten erzeugen – etwa Synagogen, Kirchen oder Konzertsäle. Zunehmend erweitert sich die Bedeutung metaphorisch: Der Raum wird zum Resonanzkörper kultureller Erinnerung, spiritueller Erfahrung oder kollektiver Gestimmtheit.

Insbesondere in jüdischen Gottesdiensten wirkt der Raum nicht nur klanglich, sondern auch theologisch als Speicher vergangener Stimmen: Kantillation, Gebete, gesprochene Liturgie hallen physisch wie symbolisch nach. Resonanzkörper sind somit keine akustischen Apparaturen, sondern gestimmte Gefäße – für Klang, Gedächtnis und das Echo des Heiligen.

Tektonische Ordnung

Bezeichnung für ein architekturtheoretisches Prinzip, bei dem bauliche Strukturen nicht nur funktional, sondern gestalterisch sinnfällig zur Erscheinung gebracht werden – als Ausdruck eines inneren Gefüges, das Form und Konstruktion zur Deckung bringt.

Der Begriff tektonisch (griech. τέκτων, téktōn – „Baumeister“) bezeichnet die sichtbare Ordnung des Tragenden, des Fügens und des Lastens. In der Architekturtheorie des 19. Jahrhunderts – etwa bei Karl Bötticher oder Gottfried Semper – wird zwischen konstruktivem Kern (Tektonik) und symbolischer Hülle (Kleid) unterschieden. Tektonische Ordnung meint dabei eine gestalterische Strategie, bei der Konstruktion nicht verborgen, sondern formal artikuliert wird – als lesbare Logik des Bauens.

In liturgischen Räumen – insbesondere bei Wiederaufbauprojekten mit erinnerungskulturellem Anspruch – wird Tektonik zur Ethik: Sie zeigt, was trägt, was verbunden ist, was offenbleibt – und was als Gewesenes ins Sichtbare zurückkehrt.

Tirage

Bezeichnung für das Maß der Vervielfältigung und Sichtbarmachung architektonischer oder erinnerungskultureller Zeichen – abgeleitet aus dem französischen Begriff für „Abzug“, „Zugkraft“ oder „Auflage“.

Der Begriff Tirage entstammt dem Französischen (tirer, „ziehen“, „abziehen“) und wird ursprünglich in der Drucktechnik und Schaumweinherstellung verwendet – etwa in der Liqueur de Tirage, die im méthode champenoise die zweite Gärung einleitet. Im übertragenen Sinne beschreibt Tirage das Moment, in dem Architektur zum Medium wird: durch Wiederholung, Verbreitung, Symbolisierung, Nachdruck.

Aus dem Russischen direkt übernommen bezeichnet der Begriff die mediale Zirkulation eines Objekts – seine Präsenz als Abbild, Metapher oder Chiffre. Im Anwendungsbeispiel eines Bauwerks tritt dieses aus der Gegenwart seiner Substanz heraus und wirkt als Projektion: Tirage ist die kulturelle Streukraft eines Ortes, sein Überschuss an Bedeutung.

Transluzenz

Bezeichnung für die Eigenschaft eines Materials oder Raumelements, Licht hindurchscheinen zu lassen, ohne dabei vollständig transparent zu sein – ein architektonischer Begriff mit stark metaphorischer Aufladung im Kontext sakraler und erinnerungskultureller Räume.

Der Begriff Transluzenz (lat. translucere, „hindurchscheinen“) beschreibt jene Materialität, die Licht durchlässt, aber nicht offenbart – mattiertes Glas, durchlässige Textilien, transluzente Membranen. In der Sakralarchitektur wird Transluzenz bewusst eingesetzt: als visuelle Schwelle, als Zone des Halbdunkels, als atmosphärische Trübung des Blicks. Sie erlaubt Andeutung, aber keine Durchsicht – Offenheit ohne Enthüllung.

Zwischen Erinnerung und Auslöschung, zwischen Spur und Abwesenheit wird Licht zum Träger kontemplativer Ahnung. Es ist dies die Leuchtkraft des Unerkennbaren – der Schein des Verlorenen im Medium des Raumes.

Transzendenz

Bezeichnung für dasjenige, was über das sinnlich Erfahrbare, das Weltliche oder das empirisch Fassbare hinausweist – ein zentraler Begriff der Philosophie, Theologie und Religionswissenschaft zur Markierung des absolut Anderen, Nicht-Verfügbaren oder Göttlichen.

Der Begriff Transzendenz (lat. transcendere, „überschreiten“) verweist auf das absolute Andere – das, was nicht in dieser Welt aufgeht. In der Theologie ist Transzendenz der Inbegriff göttlicher Unverfügbarkeit, in der Philosophie ein Grenzbegriff des Denkens, bei Kant das Ding an sich, bei Levinas das Antlitz des Anderen. In der Architektur wird Transzendenz erfahrbar, wo Raum nicht funktional, sondern metaphysisch spricht: in der Vertikalität, im Licht, in der Unzugänglichkeit.

Transzendenz ist kein Bauprinzip, sondern ein Wirkungshorizont – ein Entzug, der als Nähe spürbar wird. Sakralräume, die Transzendenz inszenieren, tun es im Modernen Kontext oft durch Materialaskese, Leere oder Lichtachsen.

Transzendentale Durchlichtung

Bezeichnung für dasjenige, was über das sinnlich Erfahrbare, das Immanente oder das Weltliche hinausgeht – ein zentrales Konzept in Theologie, Philosophie und Religionsgeschichte, das sowohl als metaphysische Kategorie wie auch als existentielle Erfahrung gefasst werden kann.

Der Begriff kombiniert das Transzendentale im Sinne des Kantischen Möglichkeitsraumes von Erkenntnis mit der phänomenologischen Erfahrung von Licht als Medium des Unverfügbaren. Durchlichtung meint dabei nicht die Beleuchtung im technischen Sinn, sondern das Aufscheinen eines Jenseitigen im Sichtbaren – eine Erscheinung des Anderen, gebrochen durch Stoff, Struktur, Raum.

In der Sakralarchitektur ist transzendentale Durchlichtung dort zu finden, wo Opaia, transluzente Wände oder hinterleuchtete Raumelemente nicht nur ästhetische, sondern spirituelle Funktion übernehmen. Raum wird dort nicht durch Dreidimensionalität definiert, sondern durch Atmosphäre – durch Licht als theologisches Medium.

Wiederherstellung vs. Rekonstruktion

Bezeichnung für zwei unterschiedliche denkmalpflegerische und architekturtheoretische Strategien im Umgang mit verlorenen oder beschädigten Baustrukturen – mit divergierenden Zielsetzungen, ethischen Implikationen und gestalterischen Konsequenzen.

Während Wiederherstellung meist die Instandsetzung einer beschädigten, aber im Wesentlichen noch vorhandenen Substanz meint – etwa auf Grundlage dokumentierter Zustände, materieller Spuren oder reversibler Eingriffe –, setzt Rekonstruktion eine weitgehende oder vollständige Neuschöpfung eines verlorenen Zustands voraus, oft auf Basis historischer Pläne, Bilder oder beschreibender Quellen. Die Wiederherstellung zielt auf die Bewahrung von Originalität und Authentizität im Sinne des „so weit wie möglich erhalten“, die Rekonstruktion hingegen auf eine Rückgewinnung von Bedeutung, Symbolik oder städtebaulicher Präsenz – mit dem Risiko historischer Projektion oder ästhetischer Retrospektivität.

Im erinnerungskulturellen Diskurs wird die Wiederherstellung als konservative Praxis verstanden, die den Bestand schützt, während die Rekonstruktion zwischen Gedenkgeste, politischer Erzählung und ästhetischer Fiktion oszilliert. Besonders bei jüdischen Sakralräumen – wie im Fall der Synagoge Fraenkelufer – stellt sich die Frage, ob eine Rekonstruktion Trauerarbeit leistet, Sichtbarkeit herstellt oder den Bruch der Geschichte zu glätten versucht. Der Unterschied zwischen beiden Verfahren ist damit nicht nur technisch, sondern zutiefst ethisch und ideologisch aufgeladen.

Wiederherstellung

Teil III.

Personen, Biographien und Positionen

Kurze Lebensskizzen und erinnerungskulturelle Stellungnahmen im Feld von Religion, Architektur und öffentlicher Deutung im Kontext des Projekts

Sämtliche biographischen Angaben – insbesondere Lebensdaten und Hinweise auf den Tod einzelner Personen – beziehen sich auf den Stand der redaktionellen Fertigstellung im Juni 2025.

Biblische Personen

Jakob

יַעֲקֹב Urvater Israels, Träger des Namenswandels zu Israel und Empfänger der Vision der Himmelsleiter (Gen 28,12) – einer vertikalen Raummetapher zwischen Erde und Himmel. In architektonischer Deutung figuriert Jakob als Begründer jener aufsteigenden Raumordnung, in der Offenbarung, Bewegung und Schwellenhaftigkeit verschmelzen.

Moses

מֹשֶׁה Exodusgestalt, Thora-Empfänger, Mittler zwischen Gesetz und Volk. Als Stifter der Stiftshütte (Mischkan) ist Moses nicht nur theologischer, sondern auch architekturkonstitutiver Impulsgeber – Symbolfigur der Transitorik, des Zwischenraums und der mobilen Heiligkeit.

Salomo

שְׁלֹמֹה König, Friedensname und Erbauer des Ersten Tempels – dessen architektonische Struktur und metaphysische Aufladung zur Grundfigur der jüdischen Tempelmetaphorik wurde. Die Solomoniche Raumstruktur wirkt als Archetypus für das Verständnis von Mitte, Maß und Kult – in Synagogen, liturgischer Raumordnung wie in Erinnerungstopographien.

Theoretiker, Kulturvermittler und erinnerungspolitische Akteure

Benjamin, Walter

(1892–1940)

Deutscher jüdischer Philosoph, Kulturkritiker und Essayist, dessen Denken an der Schnittstelle von Theologie, Ästhetik und Geschichtsphilosophie operierte. Seine Begriffe des „Jetzt der Erkennbarkeit“, der „Aura“ und der „Trümmer der Geschichte“ wurden zu Schlüsselmotiven einer Erinnerungskultur, in der die Architektur nicht als Behältnis, sondern als Chiffre für das Uneinlösbare gedacht wird. Seine Flucht endete im spanischen Grenzort Portbou – einem Ort, der selbst zum Denkmal wurde.

Bothe, Rolf

(1939)

Deutscher Kunsthistoriker und langjähriger Museumsmann, dessen Wirken zwischen Berlin und Weimar eine seltene Verbindung aus Denkmalpflege, Ausstellungspolitik und klassizistischer Forschung stiftet. Seine Monographien – etwa zur Burg Hohenzollern als nationaldynastischer Projektionsfläche oder zu Clemens Wenzeslaus Coudray als Architekt des idealisierten öffentlichen Raums – zeichnen sich durch eine dichte Verschränkung politischer Ikonographie, stilgeschichtlicher Genauigkeit und institutioneller Verfasstheit aus. Bothe steht exemplarisch für eine generationelle Formation, die Museen nicht als Speicher, sondern als strukturierte Deutungssysteme geschichtlicher Legitimität verstand.

Foucault, Michel

(1926–1984)

Französischer Philosoph und Archäologe des Wissens, dessen Arbeiten über Dispositive, Sichtbarkeitsregime und Macht-Architekturen paradigmatisch für das Verständnis gebauten Raums als politisch codiertes Feld wurden. Seine Analyse des Panopticon diente als Ausgangspunkt für eine Theorie der Überwachung, aber auch für eine subtile Hermeneutik der Schwellen, Körperregime und institutionellen Einschreibungen in Raum und Wahrnehmung.

Hammer-Schenk, Harold

(1944)

Deutscher Kunsthistoriker, Hochschullehrer und maßgeblicher Spezialist für die Geschichte des Synagogenbaus im deutschsprachigen Raum. Mit seiner Habilitationsschrift zur jüdischen Sakralarchitektur zwischen 1780 und 1933 begründete er einen wissenschaftlichen Zugriff auf Synagogen nicht nur als Kultbauten, sondern als semiotisch codierte Orte zwischen Integration, Repräsentation und latenter Bedrohung. Sein Werk steht exemplarisch für eine Generation von Wissenschaftlern, die das Verhältnis von Architekturgeschichte, politischer Emanzipation und liturgischer Topographie nicht nur beschreiben, sondern genealogisch dechiffrieren.

Politische Anlassgeber

Saleh, Raed

(1977)

Berliner SPD-Politiker mit palästinensischen Wurzeln, der 2021 mit dem Vorschlag zur „Wiedererrichtung“ der zerstörten Synagoge am Fraenkelufer eine erinnerungspolitische Debatte auslöste, die zwischen Geste der Anerkennung, kulturpolitischer Vereinnahmung und geschichtlicher Verflachung oszillierte. Seine Initiative wirkte – unbeabsichtigt – als Katalysator für eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von städtischer Repräsentation, jüdischer Erinnerungslandschaft und dem schwierigen Erbe der Shoah im Baugedächtnis Berlins.

Architekten, Künstler und Baugeschichtliche Referenzfiguren

Beer, Alexander

(1873–1944)

Architekt der historischen Synagoge am ehemaligen Cottbusser Ufer, dem heutigen Fraenkelufer, entwarf das Gebäude in den Jahren 1913–1916 als festtagsbezogenes Hauptgebäude der damaligen Berliner Gemeinde Adass Jisroel. Beer, ein Vertreter des gemäßigten Reformjudentums, verstand seine Architektur als Ausdruck bürgerlicher Zurückhaltung, kultischer Würde und struktureller Klarheit. Seine klassizistisch grundierte Formensprache, frei von eklektischer Überladung, positioniert ihn innerhalb der jüdischen Sakralarchitektur des Kaiserreichs als Gestalter einer urban-integrierten, aber liturgisch eigenständigen Bautradition.

Im vorliegenden Projekt fungiert Beer als architektonischer Ausgangspunkt – seine Synagoge wird zur Projektionsfläche für Fragen nach Authentizität, Wiedergewinnung und rekonstruktiver Ethik in einem Gedächtnisraum des 21. Jahrhunderts. Die stille Strenge seines Entwurfs bildet einen Kontrapunkt zu späteren Bruchlinien jüdischer Baugeschichte.

Chillida, Eduardo

(1924–2002)

Spanischer Bildhauer von internationalem Rang, bekannt für seine großformatigen, oft ortsbezogenen Skulpturen aus Stahl, Stein und Beton, die Raum, Gewicht und Leere in ein spannungsgeladenes Gleichgewicht bringen. Chillidas Werk kreist um das Unsichtbare im Sichtbaren, um architektonische Masse und poetische Öffnung zugleich. Sein unvollendetes Projekt einer unterirdischen Gedenkstätte in der Tindaya-Berglandschaft auf Fuerteventura – eine „Kaverne des Lichts“ – wurde zum Sinnbild kontemplativer Erinnerung jenseits von Monumentalität.

Im vorliegenden Projekt wird Chillida in Bezug auf den Zwischenraum als Denkfigur rezipiert: Seine Vorstellungen von der Leere als Substanz, vom Raum als Resonanzkörper innerer Bewegung, durchziehen die Überlegungen zur Rekonstruktion der Synagoge am Fraenkelufer wie ein subkutanes Leitmotiv. Die Spannung zwischen gebauter Präsenz und geformtem Schweigen erhält hier eine erinnerungskulturelle Tiefenschicht.

Hecker, Zwi

(1931–2023)

Polnisch-israelischer Architekt und ehemaliger Schüler von Alfred Neumann und Richard Kauffmann, dessen vielschichtig komponierte Bauten zwischen expressionistischer Geometrie und barocker Überformung oszillieren. Nach seiner Emigration aus Polen und Stationen in Israel und Berlin entwickelte Hecker eine Formensprache, die sich jeder linearen Stilgeschichte entzieht – ornamentiert, widerständig, ideologisch aufgeladen. Seine Projekte wie die Synagoge in Ramat Gan oder die Heinz-Galinski-Schule in Berlin zeigen eine gestalterische Handschrift, die den Begriff des Gedächtnisses nicht als Rückschau, sondern als Faltung versteht.

Im Kontext der Synagoge am Fraenkelufer spannt Hecker einen gedanklichen Resonanzraum auf: Sein Umgang mit jüdischer Identität in der Diaspora, mit der Fragmentierung von Tradition und der Notwendigkeit architektonischer Erfindung an historisch belasteten Orten, steht paradigmatisch für jene Suchbewegung, die auch die vorliegende Arbeit prägt. Seine Berliner Projekte markieren eine Zwischenposition im Spannungsfeld von Sichtbarkeit und Subversion.

Hoeniger, Johann

(1850–1913)

Deutscher Architekt und preußischer Baurat, dessen Werk an der Schnittstelle von wilhelminischer Repräsentationskultur und liberal-jüdischem Gemeindebewusstsein verortet ist. Als Architekt der Synagoge in der Rykestraße (1903/04) schuf er einen der bis heute bedeutendsten erhaltenen Sakralräume jüdischen Lebens in Berlin – monumental in der Geste, zurückhaltend in der Ornamentik, klar gegliedert im Raumgefüge. Sein Werk steht damit exemplarisch für einen reformorientierten Synagogenbau, der die Balance zwischen Integration und Eigenständigkeit suchte.

Im Rahmen des Projekts zur Synagoge am Fraenkelufer fungiert Hoeniger als wichtige Referenzfigur – sowohl in architektonischer Hinsicht, wie etwa bei Fragen von Raumlicht und Bima-Anordnung als auch im erinnerungskulturellen Diskurs. Die Rykestraße erscheint als komparative Folie und als erhaltenes Geschwisterbauwerk jener Synagoge, die am Fraenkelufer infolge der Pogrome des Dritten Reichs, der Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg und der Enttrümmerung der Nachkriegszeit schlussendlich zerstört wurde.

Karavan, Dani

(1930–2021)

Israelischer Bildhauer, international bekannt für seine ortsbezogenen Monumente, die sich der Erinnerung an Gewalt, Exil und Widerstand widmen, ohne dabei auf heroische Überhöhung zurückzugreifen. Mit Werken wie dem Denkmal für Walter Benjamin in Portbou oder der Straße der Menschenrechte in Nürnberg entwickelte Karavan eine Form der minimalistischen, körperlich erfahrbaren Gedächtnisarchitektur, die durch Material, Lichtführung und landschaftliche Einbindung wirkt – leise, aber unausweichlich.

Im Rahmen des Projekts zur Synagoge am Fraenkelufer erscheint Karavan als ästhetisch-konzeptuelle Bezugsfigur: Seine Arbeit steht für jene Form des Erinnerns, die sich nicht in der Repräsentation erschöpft, sondern in räumlicher Präsenz, Durchgang und Geste eine andere Zeitlichkeit eröffnet. Insbesondere die Referenzierung des Passagen-Denkmals und die Idee des „Zwischenraums“ als gedanklich und physisch begehbarer Topos wird unter anderem aus Karavans Werk geschöpft.

Knoblauch, Eduard

(1801–1865)

Berliner Architekt des 19. Jahrhunderts, bekannt als Entwerfer der Neuen Synagoge an der Oranienburger Straße – eines der bedeutendsten Bauwerke jüdischer Emanzipation und Sichtbarkeit im deutschen Kaiserreich und eine der wohl international bekanntesten Synagogen auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Mit seiner Verbindung maurischer Formen, moderner Konstruktionsweise und großstädtischer Repräsentationsarchitektur schuf Knoblauch ein Symbol für jüdische Selbstbehauptung in der Mitte der Gesellschaft.

Im Rahmen des Projekts zur Synagoge am Fraenkelufer fungiert Knoblauchs Werk historische Antithese in Repräsentationsfragen und als Referenzpunkt der Divergenz zur zurückhaltenderen, klassizistisch orientierten Architektursprache Alexander Beers. Die Neue Synagoge bildet – als Monument wie als Denkfigur – einen Maßstab, an dem sich spätere Bauten, auch in ihrer Erinnerungspolitik und im Umgang mit Zerstörung und Rekonstruktion, bewusst abarbeiten.

Libeskind, Daniel

(1946)

Polnisch-amerikanischer Architekt jüdischer Herkunft, international bekannt für das Jüdische Museum Berlin, dessen architektonische Sprache auf Fragmentierung, gezielter Desorientierung und einer Poetik der Leerstelle beruht. Libeskinds Werk steht paradigmatisch für eine erinnerungskulturell aufgeladene Architektur, in der sich Verlust, Bruch und affektive Spur nicht durch Repräsentation, sondern durch Abwesenheit artikulieren.

Im vorliegenden Projekt zur Synagoge am Fraenkelufer bildet Libeskind einen prominenten Referenzhorizont für die Frage, wie sich jüdische Geschichte und liturgische Zukunft in gebauter Form verknüpfen lassen – nicht über Rekonstruktion, sondern über radikale Neudeutung des Gedächtnisraums. Das Jüdische Museum Berlin mit seiner polygonal gebrochenen Grundrissfigur, der „Leerstelle der Schoa“ und der dramatisch inszenierten Treppenfolge gilt als ikonisches Beispiel für eine Architektur des Gedächtnisses, die sich der Linearität verweigert. Die diagonale Treppenanlage im Projekt zur Synagoge am Fraenkelufer nimmt diese Geste nicht als Zitat, wohl aber als atmosphärischen Reflex auf – als Bewegung durch das Fragmentarische, als räumlich verdichtete Chiffre eines nicht geradlinigen Gedenkens.

Mendelsohn, Erich

(1887–1953)

Deutscher Architekt jüdischer Herkunft und Pionier der expressionistischen Moderne, bekannt für seine dynamisch fließenden, plastisch modellierten Raumkörper. Zu seinen Schlüsselwerken zählen der Einstein-Turm in Potsdam, das Schocken-Kaufhaus in Chemnitz und das Haus der deutschen Gewerkschaften in Berlin – allesamt Zeugnisse einer Architektur, die Bewegung nicht nur organisiert, sondern körperlich erfahrbar macht. In der Schaubühne am Lehniner Platz entfaltete Mendelsohn seine Vorstellung eines performativen Baukörpers im städtischen Gefüge, der gleichsam Bühne und Stadtmarke ist.

Im vorliegenden Projekt wirkt Mendelsohns Formenvokabular unterschwellig fort: Die spiralförmig organisierte „Himmelsleiter“, das zentrale Treppenhaus des Neubaus, durchstößt den klaren Kubus des Bauvolumens als skulpturaler Resonanzkörper – ein Raumkörper, der die liturgischen und profanen Funktionen amalgamatisch durchdringt. Die nicht-lineare Erschließung der Mikwe, die mehrfach gebrochene Raumachse und die gestaffelte Lichtführung in Zwischenräumen erinnern in abstrahierter Form an Mendelsohns Konzept der „Lichtarchitektur“ als bewegten Raum. Seine Idee des Bauens als plastischer Gestaltung – jenseits tektonischer Additivität – wird hier nicht zitiert, sondern atmosphärisch transformiert.

Rossi, Aldo

(1931–1997)

Italienischer Architekt, Architekturtheoretiker und Vertreter einer rationalistischen Moderne, der in seinen Schriften wie in seinen Bauten das kollektive Gedächtnis als Fundament städtischer Identität in Szene setzte. Rossi prägte mit Begriffen wie l’architettura della città und dem Typus als Erinnerungsform die europäische Architekturtheorie des späten 20. Jahrhunderts entscheidend. Seine Projekte – etwa das Teatro del Mondo in Venedig oder der Friedhof San Cataldo in Modena – operieren mit archetypischen Volumen und bewussten Leerstellen, die Präsenz und Abwesenheit zugleich markieren.

Im vorliegenden Projekt zur Synagoge am Fraenkelufer wird Rossis Denken weniger formal als atmosphärisch wirksam: Die räumliche Lücke zwischen den beiden Bauteilen der sogenannten „Wohnburg“ erinnert an das Prinzip des absichtsvoll unbebauten Zwischenraums – als urbane Membran für Erinnerung, Durchgang und Disposition. Auch die Gedenkorte im vorliegenden Projekt folgen Rossis Idee der gebrochenen Erinnerung: als Sammlung nicht integrierbarer Fragmente ohne museale Schließung. In Materialität, Farbe und archaischer Strenge wirken seine Vorbilder nach – und lassen sich in der Sedimentschichtung und der zurückhaltenden Textur der Fassaden- und Bodenmaterialien wiederfinden. Seine Theorie der Typologie als Speicher kollektiver Erfahrung rahmt das Vorhaben nicht explizit, aber grundlegend.

Safdie, Moshe

(1938)

Kanadisch-israelischer Architekt mit sephardischen Wurzeln, international bekannt für seine symbolisch aufgeladenen Großprojekte zwischen Memorialarchitektur und urbaner Megastruktur. Zu seinen bedeutendsten Werken zählen das Wohnprojekt Habitat 67, das Marina Bay Sands in Singapur sowie das Holocaust History Museum in Yad Vashem (Jerusalem), dessen narrative Raumdramaturgie zu einem zentralen Referenzpunkt erinnerungsgestützter Architektur wurde.