nach Kohelet 3,1–8 (Luther 1984/2017)

Wie der 2015 verstorbene Kunsthistoriker und Architekturkritiker Dieter Bartetzko in einem FAZ-Feuilleton über den sehnsuchtsvollen Wunsch nach Auferstehung des Zerstörten im Kontext des umstrittenen Dom-Römer-Viertels in Frankfurt am Main schrieb, lebt die Erinnerung an die verlorene, einst intakte Altstadt als Sehnsuchtsfigur von „Geborgenheit, Zugehörigkeit und Kontinuität“ im kollektiven Bewusstsein der Städter fort und kann nicht durch die Schnelllebigkeit im „Datenwirbel des Informationszeitalters“ vergessen werden, weil sich trotz aller Überbauungen und Überschreibungen durch moderne, nicht selten als Fremdkörper empfundene Nachkriegsbauten mit technoiden Bauformen die Vergangenheit noch immer hindurchlesen lässt und eine Rekonstruktion weniger das Objekt selbst, als vielmehr eine dahinterliegende, verloren geglaubte Identität symbolisiert.1

Der Verlust an baulichem Erbe erscheint hier vor allem als ein Verlust an Lebensqualität gesehen zu werden, und einzelnen Gebäuden wird eine über die reine Substanz hinausgehende ideelle Bedeutung zugesprochen, wie zwischen den Zeilen des Plädoyers für den Wiederaufbau der Synagoge hindurchklingt. Bestimmte, verloren gegangene Gebäude werden für die Identität eines Ortes als prägend und unentbehrlich empfunden, wenngleich an derselben Stelle neue Bauten mit entsprechenden Folgen für neue Adress- und Identitätsbildungen als Spiegel und Widerbild einer neuen Zeit entstehen können da jede durch den Lauf der Geschichte bedingte Veränderung fortlaufend neue Identitäten hervorbringt, die nicht ohne ihre Vorgänger bestehen können. Folglich wird hier von einem Idealzustand ausgegangen, der zurückgebaut werden könne. Zwar ist richtig, dass die Frauenkirche nicht aus dem Stadtbild Dresdens wegzudenken ist, aber der neuentstandene Kontext ihrer Ruinen kann ähnlich der Berliner Gedächtniskirche neue Identitäten schaffen.

Hierbei scheint der Authentizitätsbegriff dem Gefühl der Heimatverbundenheit nachzustehen und damit die Entscheidungen zugunsten von Rekonstruktionen zu befördern, weil zeitgenössische Eingriffe vielfach als ästhetische Minderung, ja als Verlust eines identitätsstiftenden Moments empfunden werden, während historisierende Architektur als ansprechender gilt – deren Fragwürdigkeit allerdings, verknüpft mit der Forderung nach einer klaren Trennung von Alt und Neu, meist dem Diskurs enger Fachkreise vorbehalten bleibt.

Umso drängender stellt sich die Frage, weshalb gerade eine „Kulissenarchitektur“ als vertrauter empfunden wird – obwohl doch auch die gegenwärtige Stadtentwicklung Ausdruck gesellschaftlicher Identität sein kann, die sich nicht minder kontinuierlich fortentwickelt. Die Professorin für Kunst- und Kulturgeschichte an der Universität der Künste, Susanne Hauser, äußerte sich in einer Podiumsdiskussion mit Christoph Mäckler dahingehend, dass es gerade die Fülle an dokumentarischen Materialien sei, die verlorene Objekte oft gegenwärtig erscheinen lasse: „So scheint mir das, was heute passiert, nicht nur kritisch zu sein, sondern stimmt mich auch nachdenklich – weil es auch darum geht, sehr viele positive Dinge, die sich einmal mit der Moderne verbunden haben, einfach zur Seite zu wischen und überhaupt nicht mehr zu diskutieren.“2

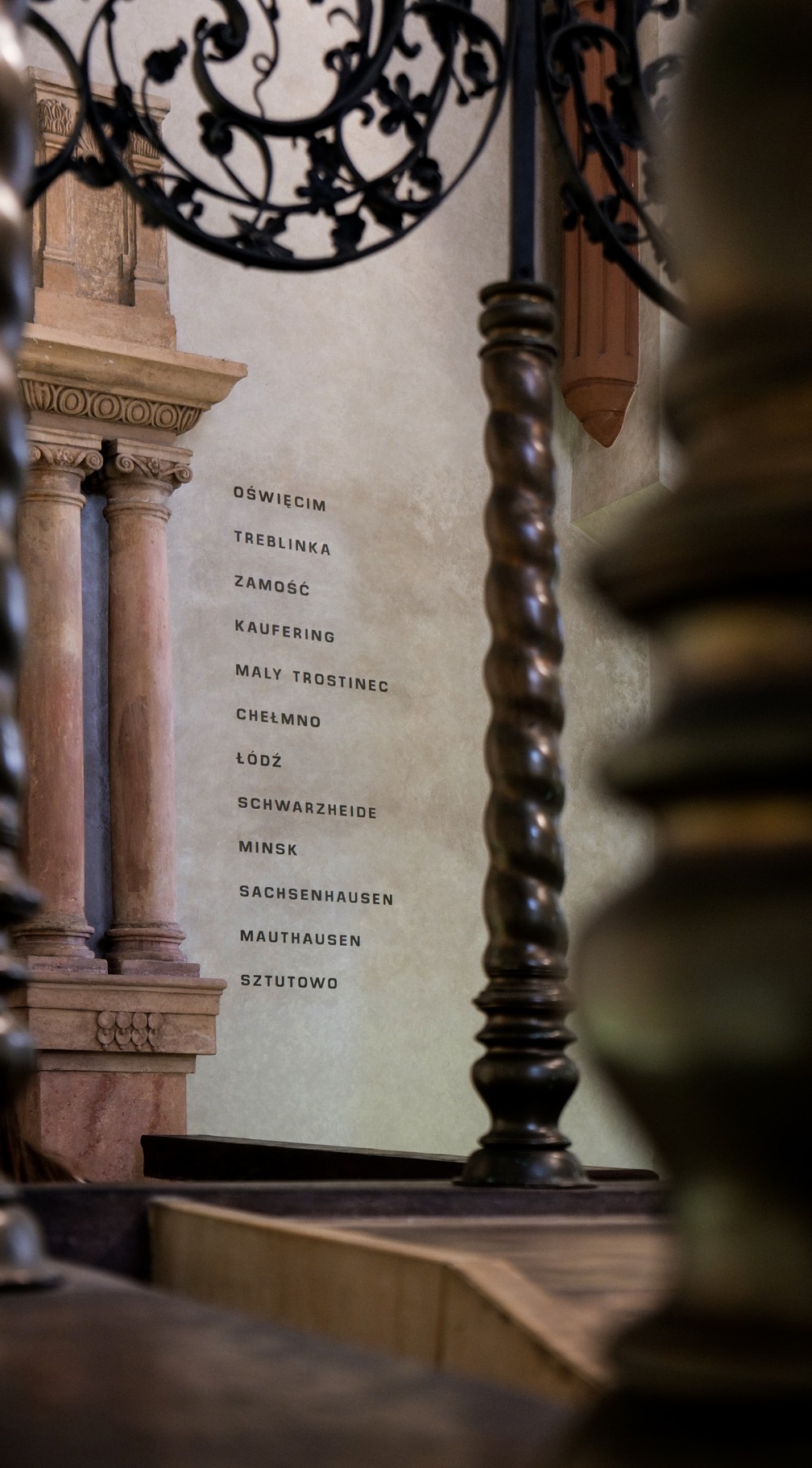

Was wie Astwerk scheint, ist versilberter Trost. Innenraum der ehemaligen Jugendsynagoge am Fraenkelufer, aufgenommen während des Chanukka-Gottesdienstes im Dezember 2021.

© Daniel Yakubovich.

Hoffnung und Heimatschutz — zur politischen Funktionalisierung von Geschichte

Rekonstruktionen scheinen also auf die Bedürfnisse zu antworten, sich in eine Kette von Menschengeschlechtern einzuschreiben, was oftmals älteren Objekten anlastet. Versiegelt werden soll ein Bruch in der geschichtlichen Kontinuität – jener Bruch, der den Austritt der jüdischen Bevölkerung aus dem Status einer einst deklassierten Minderheit mit dem heutigen, medial präsenten Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung zu verknüpfen sucht. Dass jedoch auch ein zeitgenössischer Bau unmittelbar nach seiner Fertigstellung identitätsstiftend wirken und somit dieselben erklärten Ziele erfüllen kann, demonstriert nicht nur die Fassade des vorliegenden Projekts – die mit dem Zitat der jahrtausendealten Klagemauer ein wesentlich älteres Symbol evoziert und sich damit bewusst in eine lange Tradition einfügt –, sondern zeigt auch die Elbphilharmonie in Hamburg in exemplarischer Weise: ein Bauwerk, das längst aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken ist.

Die Sichtbarmachung des identitätsstiftenden Moments in der Architektur eines Objekts – jenes Moments, das seine Rekonstruktion legitimieren oder befördern kann – war vor diesem Hintergrund stets auch eine Frage der Tirage, also der Auflage und Verbreitung visueller Informationsträger: zunächst Briefmarken und Postkarten, die durch gezielte Wiederholung bestimmte Bauten anderen vorziehen, sie in den Köpfen der Menschen mit Sinn und Bedeutung behaften und – wie im Falle des Brandenburger Tores, einem unter vielen Stadttoren – eine kollektive Identifikation um ein solches symbolisch aufgeladenes Objekt bündeln.3

Die Suche nach Berührungspunkten mit einem Gründungsmythos und jenen Orten, die aufgrund ihrer historischen Vielschichtigkeit Geschichtsereignisse von überregionaler Bedeutung zu bündeln vermochten, dient nicht selten der Vertiefung des eigenen Geschichtsbewusstseins – und wird dabei allzu gern als Sprungbrett in eine verheißene, glorreiche Zukunft missverstanden. Gerade deshalb erscheint die Rückbesinnung auf die Kaiserzeit – als vermeintlich erfolgreiches Beispiel einer toleranten und fortschrittlichen Einwanderungsgesellschaft – für einen Sozialdemokraten besonders reizvoll, wenn auch historisch überaus strittig. Schaut man genauer hin, lässt sich das Deutsche Kaiserreich freilich nur bedingt als tolerant und fortschrittlich im Sinne heutiger Integrations- und Einwanderungspolitik bezeichnen: ökonomisch aufnahmefähig, gewiss – die Industrie sog Ruhrpolen, Italiener oder Niederländer in großer Zahl an, und die frühe Sozialgesetzgebung schuf eine erste Sicherheitslinie der Teilhabe; rechtlich jedoch blieb der Weg zur Zugehörigkeit eng, die Naturalisierung zurückhaltend, und mit dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 wurde das Abstammungsprinzip verankert, was insbesondere Polen und Ostjuden die Einbürgerung erschwerte; kulturell erwartete der Staat weitgehende Assimilation, sichtbar in Sprach- und Schulpolitik wie in den Ausweisungen von 1885, während die bürgerrechtliche Gleichstellung der Juden gesellschaftliche Ressentiments nicht zum Verschwinden brachte; politisch schließlich verband sich das frühe allgemeine (männliche) Reichstagswahlrecht mit einem autoritär geprägten Überbau, der Partizipation rahmte und Minderheitenräume begrenzte, und in den Kolonien galt ohnehin eine eigene, hierarchische Ordnung ohne Aussicht auf Integration. Kurz: modern im Werk und in Teilen inklusiv im Alltäglichen, im nationalen Selbstverständnis jedoch primär auf Abstammung, Sprache und Loyalität gerichtet.

Im euroatlantischen Vergleich erweist sich, dass Frankreich seit der Reform von 1889 mit einem ausgeprägten jus soli als Einwanderungsstaat offener agierte; die Vereinigten Staaten zeichneten sich – ungeachtet von Rassenschranken – durch eine außergewöhnliche Aufnahmekapazität aus; Großbritannien setzte mit dem Aliens Act von 1905 erste Restriktionen, blieb in seinem Selbstverständnis jedoch insgesamt weniger ethnonational fixiert als das Reich, wenngleich das Hauptziel die Kontrolle der jüdischen Einwanderung aus Osteuropa und vor allem aus dem Russischen Reich war. Im internationalen Vergleich folgte das Deutsche Kaiserreich einem auf dem Kontinent verbreiteten, stärker abstammungsbezogenen Zugehörigkeitsmodell: Es verband die Modernisierung der Industriegesellschaft mit einer zeittypischen, kultur- und abstammungsbezogenen Staatsauffassung, die Zugehörigkeit wesentlich über Abstammung, Sprache und Loyalität ordnete. Gedanklich vorbereitet wurde dies durch die in der Romantik (Herder, Fichte) geprägte Idee der Kulturnation. Nach 1848 trat der republikanische demos-Gedanke hinter konstitutioneller Monarchie und föderaler Ordnung zurück. Die Reichsgründung 1871 erfolgte im Rahmen einer konstitutionellen Monarchie mit ausgeprägter Verwaltungs- und Militärkultur. Integration wurde primär als kulturelle Kohärenz verstanden. 1913 fand dies im Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz eine rechtliche Fixierung des jus sanguinis; der Erwerb der Staatsangehörigkeit wurde damit – im europäischen Vergleich keineswegs untypisch – stärker an Abstammung geknüpft und setzte für Ausländer höhere Hürden.

Vor diesem Hintergrund geht es weniger um Verklärung als um eine nüchterne Einordnung des Erbes des Deutschen Kaiserreiches: Die großen Unternehmungen jener Jahre – von Infrastruktur bis Repräsentationsbau – waren in aller Regel Gemeinschaftswerke von Krone, Staat, Stadt und Bürgerschaft und bezeugen einen bemerkenswerten organisatorischen und technischen Modernisierungswillen. Das teilrekonstruierte Berliner Schloss, das als Referenz für die Synagoge am Fraenkelufer herangezogen wird, kann – je nach Blickwinkel – einerseits als Erinnerungsort wilhelminischer Repräsentation gelesen werden, andererseits als Ausdruck einer städtischen Bautradition, die die Hauptstadt prägte. Der nationale Zusammenschluss von 1871 unter preußischer Führung schuf stabile Rechts- und Verwaltungsstrukturen; zugleich blieben – dem Zeitgeist entsprechend – Bereiche gesellschaftlicher Organisation, etwa die Arbeiterbewegung, stärker reglementiert. Gerade vor diesem Hintergrund wirkt es argumentativ prekär, wenn ausgerechnet eine sozialdemokratische Stimme – wie jüngst von Raed Saleh angeregt – die Kaiserzeit als Muster einer toleranten und fortschrittlichen Einwanderungsgesellschaft reklamiert: Die Sozialdemokratie stand mit dem monarchischen Staat bekanntlich auf gespanntem Fuß, wie das Sozialistengesetz und die polizeiliche Aufsicht über die Arbeiterbewegung zeigen, und das Berliner Schloss galt in der linken Erinnerung als Chiffre wilhelminischer Repräsentation – bis hin zu seiner Abtragung und Sprengung in der DDR, weil darin Symbol von Militarismus und Imperialismus hineingelesen wurde. Wer also das Berliner Schloss und das Deutsche Kaiserreich heute, aus sozialdemokratischer Perspektive, zum Leitbild für Baukultur und Integrationspolitik erhebt, sägt – freundlich gesprochen – am eigenen Ast; gleichwohl bleibt es legitim, die höfische Bau- und Stadtkultur als Teil einer größeren, auch bürgerlich getragenen Bautradition zu würdigen. Deshalb empfiehlt sich eine nüchterne, ambivalenzsensible Lektüre der Quellen – ohne scharfen Ton und mit Gelassenheit gegenüber den Kapriolen der Tagespolitik. Entweder verkennt Raed Saleh die Geschichte seiner Partei und der Sozialdemokratie, oder er ist inhaltlich längst im rechtskonservativen Lager angekommen; dann stellt sich freilich die Frage, weshalb er noch der SPD angehört – ehrlicher wäre der Wechsel in jenes konservative Spektrum, in dem die Tugenden der konstitutionellen Monarchie, das Hohenzollern‑Erbe und der Respekt vor historischer Kontinuität nicht als Anstoß gelten, sondern als zivilisatorische Selbstverständlichkeit.

Nichtsdestominder zielen Rekonstruktion von zerstörten, teilweise oder ganz verlorenen Gebäuden oder Komplexen oft darauf ab, ein Umfeld der Erinnerung an das verlorene Ensemble zu schaffen und das Fehlen des ursprünglichen Ensembles zu mildern.4 Allerdings gerät die Tatsache der Rekonstruktion peu à peu in Vergessenheit und lässt mit der Zeit, die bekanntlich alles heilt, und der sich auf der Nachschöpfung absetzenden Patina die rekonstruktiv versiegelte Wunde als organischen Teil mit der erhaltenen Umgebung zusammenwachsen, wodurch eine aus Denkmalschutzsicht irreversible Annihilation, sprich der unwiederbringliche Substanzverlust mit anschließender Rekonstruktion zu einer bloßen Randnotiz in der Objektgeschichte verkommt. Es ließe sich sogar sagen, dass gerade die Rekonstruktion der Synagoge mit ihrer Vorkriegsfassade der Integration des Judentums in Deutschland und den Synagogen als integralem Bestandteil deutscher Architekturgeschichte als Ganzes, wie der Bau von Alexander Beer gepriesen wird, ein Bärendienst erweisen könnte, weil veranschaulicht wird, wie leicht die Wunden der Vergangenheit zu schließen sind, anstatt immerwährend zu mahnen, weil es ja kein großes Problem darstellen würde, eine Synagoge zu zerstören, wo sie ja einfach nur rekonstruiert zu werden braucht – eine Mahnung, die so leicht zur Bagatelle gerinnt.

Damit aber droht ein wesentlicher Grundpfeiler jener stets beschworenen Singularität der tragischen und schmerzhaften Ereignisse jener Zeit unterspült zu werden. Nicht zuletzt widersprechen sich die Initiatoren des geplanten jüdischen Kulturzentrums am Fraenkelufer damit in Teilen selbst, wenn sie postulieren, die düstersten Kapitel der Vergangenheit „uns allzeit mahnen, dass wir uns immer und überall gegen Unmenschlichkeit, Diskriminierung und Verfolgung einsetzen. Es geht dabei nicht um eine individuelle Schuld der heutigen Generationen von Deutschen. Vielmehr trägt die deutsche Gesellschaft eine Verantwortung für die Verbrechen der Vergangenheit – nicht rückwärtsgewandt, sondern nach vorne blickend.“5 Gerade deshalb aber müsste ein zeitgenössischer Neubau mit umso größerem Nachdruck zur Diskussion stehen.

Die Replik als Gedächtnisform — eine Verwechslung von Stein mit Sinn

Die Mannigfaltigkeit und Bandbreite der vorgebrachten Beobachtungen lässt den Schluss zu, dass die Entscheidung zugunsten einer Rekonstruktion konjunkturellen Einflüssen von Geschmack, Zeitgeist und politischer Deutungshoheit unterliegt. Ferner werden im Rahmen der Rekonstruktionsarbeiten oft moderne Baumaterialien und Technologien zum Einsatz gebracht, weil die Objekte – ungeachtet der intendierten Bauabsicht – als Neubauten gelten und damit bestimmten Auflagen unterliegen, was zwar Kosten senkt und die Bauzeit verkürzt, jedoch per definitionem den architekturhistorischen wie wissenschaftlich-restauratorischen Wert des Resultats schmälert – sofern ein solcher überhaupt geltend gemacht werden kann. Wiederhergestellte Objekte fungieren daher nicht selten bloß als Etui, als Surrogat oder Sinnbild für das eigentlich dahinter gemeinte, verlorene Objekt. Dabei erhöhen Rekonstruktionen oftmals eine vermeintlich verloren geglaubte Homogenität des Stadtgefüges, wenngleich durch ihren Verlust neue historische Identitäten, räumliche Qualitäten und städtische Räume entstehen können.

Eine der entscheidenden Fragen im heutigen Denkmalschutz betrifft daher die sogenannte Originalsubstanz. Damit ist nicht alleine der Stein, sondern gerade die Vielschichtigkeit an Nutzungsbiographien gemeint, die sich als sichtbare Altersspuren und wertvolle Zeitzeugnisse physisch wie metaphorisch über den Stein legen. Die amtlich-institutionelle Denkmalschutzpraxis geht stellenweise sogar so weit, wertfrei keinen Zustand als Original(-zustand) zu erachten,6 auf die ein Objekt zurückgeführt werden kann, weil man sonst unter den unzähligen bestimm- und datierbaren Denkmalschichten ein „besonders geschätztes Stilbild vor anderen, späteren Überarbeitungen bevorzugt“7 und gerade die historische Schichtung unterschiedlicher Baumaterialien und -phasen, hinter Putz und Samtgardinen dem Blick entzogen, einen wissenschaftlich-pädagogisch-dokumentativen, museal-historisch-konservatorischen Wert darstellen, dem mit der rekonstruktiven, rein äußeren Formnachbildung selbst unter Verwendung derselben Bautechnik nicht Genüge getan wäre.

Wird dem Akt des Bauens dadurch aber nicht ein beinahe kultisch-performativer Charakter zugesprochen, so als könne nie wieder zur gleichen Zeit und unter gleichen Umständen und Produktionsweisen das bis in den letzten Stein identische Objekt wiedererschaffen werden, wodurch Rekonstruktionen obsolet werden? Greift das nicht die Kernfrage auf, inwieweit Architektur entweder Kunst oder ein dem Wandel unterliegender Funktionsbau ist, ob das Gebäude also als Kunstwerk ab dem Zeitpunkt seiner Fertigstellung in seinem Zustand zu konservieren sei oder eine thermische und konstruktive Schutzhülle ist, eine „harte Haut“, die verfällt und mit dem technischen Fortschritt im Sinne der jeweiligen Zeit und der jeweiligen Nutzeransprüche ständig überarbeitet und fortentwickelt werden kann? Ist für eine kollektive Identität die Authentizität des Baumaterials analog dem Originalduktus eines Malers entscheidend, der niemals durch eine (Photo-)Kopie des Werks eines Malers, sprich durch eine Rekonstruktion, ersetzt werden kann? Oder liegt der entscheidende Faktor in der sozialen Komponente – der Akzeptanz –, der die Frage nach Authentizität nachsteht? Warum stellen wir bei einer solchen Argumentation wie von Bartetzko die Frankfurter Altstadt, das Berliner Schloss oder die Synagoge Fraenkelufer stellvertretend für so viele bedeutende Objekte wieder her, verlorene Kunstschätze, wie etwa die Fakultätsbilder von Gustav Klimt8 und viele weitere Werke, die den Flammen erlagen, hingegen nicht? Zeugt der Wunsch nach Rekonstruktion nicht vielmehr von der Replizierbarkeit eines Objekts – wie im Falle der zerstörten Synagoge –, das nicht als einzigartig, sondern als prinzipiell wiederholbar gedacht wird? Ist damit auch die Erinnerung an den geschichtlichen Entstehungskontext der Hohenzollernmonarchie replizierbar? Und wenn die damalige Synagoge, im Ersten Weltkrieg errichtet, ein Produkt ihrer Zeit war, wäre es nicht ein logischer Schritt, die Synagoge wie damals wiederaufzubauen — als Produkt ihrer Zeit, nämlich der heutigen?

Die Unmöglichkeit einer exakten Wiederherstellung lässt jede Rekonstruktion dem kläglichen Versuch gleichen, einen Toten wiederzuerwecken – dem in Wahrheit jedoch eine Sorge um die eigene Identität und um die Fortexistenz jenes kulturellen Erbes zugrunde liegt, mit dem man sich identifiziert, weil man dem Alten vermeintlich nichts genuin Neues mehr entgegensetzen kann. Es ist dies eine zutiefst pessimistische Sichtweise – und das trotz aller positiven Rhetorik. Eine zeitgemäße Erinnerung hingegen ist eine lebendige Erinnerung: eine, die weitergetragen in kommende Generationen wird – und damit die Chance erhöht, dass etwas nicht in Vergessenheit gerät. Deshalb ist die Notwendigkeit eines Neubaus nicht die Frage nach dem „ob“, sondern nach dem „wie“.

Gerade deshalb erscheint es aus meiner Sicht fragwürdig, eine Synagoge von außen zu rekonstruieren.9 Soll der Versuch gelingen, muss ihr Inneres zeitgemäß gedacht sein – und wird damit unweigerlich mehr sein als ein bloßes Gebetshaus. Ist das Innere jedoch modern, so kann ihm nicht einfach eine historische Fassade übergestülpt werden, sondern es muss sich von innen nach außen entfalten – im Bewusstsein der Geschichte. Dies war das Ziel des vorliegenden Projekts.

Wie der französische Sozialisten Jean Jaurès gesagt haben soll, geht es nicht darum, „die Asche zu bewahren, sondern die Flamme weiterzutragen“ – und so die Erinnerung an die Zerstörung mit einer Hoffnung für die Zukunft zu verknüpfen. Denn die letzten Zeitzeugen verstummen. Bald wird niemand mehr leben, der die alte Synagoge je mit eigenen Augen gesehen hat.10 Und damit verändern sich auch die Bedingungen des Gedenkens – weil die Leerstelle in der Stadtlandschaft immer seltener überhaupt noch als Leerstelle empfunden wird.

Zwischen Mahnung und Möglichkeit – Überlegungen zu einem erinnerungspolitischen Gestaltungswillen

Wenn also die architektonische Rekonstruktion kein neutrales Mittel ist, sondern stets selbst zum Träger ideologischer Botschaften wird, so stellt sich in letzter Konsequenz die Frage, wie ein erinnerungspolitisch verantwortungsvoller Gestaltungswille überhaupt aussehen kann – nicht als bloßer Reflex auf vermeintliche Lücken im Stadtbild, sondern als bewusste Entscheidung für eine spezifische Erzählform im öffentlichen Raum. Dabei geht es ausdrücklich nicht um kulturkämpferische Umbenennungsrituale oder die Politisierung jedes Steins, sondern um die schlichte Einsicht, dass Architektur – früher weithin als politisches Medium gelesen – heute oft an fehlender architektonischer und ästhetischer Bildung scheitert; daher entstehen allzu nonchalant naheliegende, in Wahrheit aber unreflektierte Vorschläge, die Rekonstruktion als scheinbar folgenloses Allheilmittel behandeln.

Zunächst wäre zu fordern, dass jede Form der Wiedererrichtung – sei sie historisch inspiriert, formal zitierend oder explizit konterkarierend – sich offen zu ihren Absichten bekennt: Was genau soll erinnert werden? Durch wen? Und mit welchen Mitteln? Rekonstruktion ist dabei keineswegs prinzipiell zu verwerfen; sie kann städtebaulich, handwerklich, liturgisch oder denkmalpflegerisch sehr gute Gründe haben – sofern die Mittel benannt, die Ziele begründet und die Grenzen des Verfahrens anerkannt werden. Die Behauptung, es werde „nur“ eine Fassade rekonstruiert, bleibt hingegen eine Form der Entlastungsrhetorik, die den politischen Gehalt des Architektonischen verkennt und ihre Legitimität aus einer vermeintlichen Unschuld des Bauens bezieht. Bauen ist nie unschuldig – aber es bedarf auch keiner moralischen Überfrachtung, sondern klarer Begründungen und sichtbarer Verantwortung.

Gelungene Rekonstruktionen gibt es durchaus: Die Frauenkirche in Dresden etwa, getragen von einer beispiellosen Bürgerstiftung und gestützt auf eine exzeptionell dichte Quellenlage – Pläne, Photographien und Materialfunde –, rekonstituierte nicht nur die Silhouette der Stadt, sondern auch ein funktionales Angebot aus Gottesdienst und Musik. Die Neumarkt‑Quartiere daneben zeigen, wie sich historisch exakte Leitbauten mit historisierenden Neubauten mischen lassen, ohne den Stadtgrundriss zu verleugnen. In Frankfurt gelang mit dem Dom‑Römer‑Projekt die Wiedergewinnung kleinteiliger Parzellen, handwerklicher Detailtreue und einer alltagsfähigen Erdgeschosszivilität. In Potsdam stehen Stadtschloss, heute Landtag, Palais Barberini und der rekonstruierte Alte Markt für eine Ensembleheilung, die städtebauliche Kanten, Plätze und Blickbeziehungen wieder herstellt. Selbst großflächige Rekonstruktionen wie die Warschauer Altstadt nach 1945 oder – in anderer Tonlage – das Berliner Schloss – Fassadenrekonstruktion bei zeitgenössischem Kern – zeigen, dass Rekonstruktion als bewusst erzählte Erinnerung funktionieren kann, wenn Programm, Nutzung und Authentizitätsanspruch klar deklariert sind.

Aus solchen Beispielen ließe sich ein nüchterner Kriterienkatalog gewinnen:

(1) eine hinreichende Dokumentationsdichte (Pläne, Photographien, Farb‑ und Materialzeugnisse) für eine wissenschaftlich vertretbare Annäherung;

(2) ein tragfähiges Nutzungs‑ und Betriebsmodell, das den rekonstruierten Körper nicht zur Kulisse degradiert;

(3) eine städtebauliche Logik – intakte Parzellen, belastbare Achsen, sinnvolle Kanten;

(4) ein öffentlich geteilter Erinnerungswille, der über Tourismus hinausreicht;

(5) und – dort, wo Sakralräume betroffen sind – eine liturgische und sicherheitstechnische Passförmigkeit zur Gegenwart.

Gemessen an diesen Maßstäben spricht am Fraenkelufer fast alles gegen die Forderung nach Rekonstruktion: Die Dokumentationslage erlaubt im Innenraum nur eine annähernde Raumimpression, aber keine auskömmliche Grundlage für eine Rekonstruktion nach wissenschaftlichen Maßstäben; die Nutzungsanforderungen einer lebendigen Gemeinde (Sicherheitszonen, Zugangsdrehungen, Mikwe, Sicht‑ und Raumachsen, Geschlechtertrennung, barrierefreie Erschließung) stehen im Widerspruch zu einem historischen Hüllkörper, der diese Programme eher behindert als trägt; erinnerungspolitisch drohte das Überbauen des Unsichtbaren – der Bruch würde ästhetisiert, die Wunde verputzt, die Zerstörung zur Kulisse; städtebaulich haben sich Parzellen, Nachbarschaften und technische Randbedingungen so weit verschoben, dass eine historische Fassadenlinie kaum mehr sinnfällig wäre; und authentizitätsbezogen erzeugte eine neue Vorderbühne vor dem erhaltenen Hinterhaus eine falsche Homogenität – Stein statt Sinn. Kurz: In diesem besonderen Fall wäre Rekonstruktion nicht nur unklug, sondern – um es deutlich zu sagen – sachlich verfehlt.

Sodann müsste in der städtebaulichen Praxis – insbesondere bei öffentlichen Bauten – ein größeres Gewicht auf das transparente Aushandeln erinnerungspolitischer Narrative gelegt werden. Es reicht nicht, eine Fassade historisch korrekt wiederherzustellen, wenn ihr Inneres mit symbolischer Bedeutung überfordert ist – oder gar leer bleibt. Vielmehr sollte gerade an Orten wie dem Fraenkelufer ein Verfahren etabliert werden, das nicht nur Expertengremien, sondern auch die Zivilgesellschaft, die jüdische Gemeinde, Erinnerungsinitiativen, Forschung und Kunst einbindet – nicht um einen glatten Konsens zu erzeugen, sondern um die Spannungen sichtbar zu machen, die Erinnerung notwendig hervorruft.

Nicht zuletzt aber müsste die Architektur selbst wieder als kulturelle Sprache ernst genommen werden – als Medium, das nicht lediglich Antworten formuliert, sondern Fragen stellt. Eine Synagoge, die sich ihrer eigenen Geschichte reflexiv stellt, kann eben nicht einfach „wieder so sein wie früher“, sondern muss im Entwurf selbst den Bruch verhandeln, das Unwiederbringliche aushalten, das Uneindeutige sichtbar machen. Vielleicht liegt genau darin ihre Würde.

Wenn Erinnerung heute gelingen soll, muss sie das Risiko eingehen, unbequem zu sein. Sie darf sich nicht im Glanz vergangener Formen verlieren, sondern muss Formen finden, die die Vergangenheit nicht lediglich wiedergeben, sondern befragen. Die Rekonstruktion einer Synagoge wäre dann kein Wiederaufbau im engeren Sinne, sondern eine vielstimmige Fortschreibung – ein Versuch, den Raum nicht bloß zu füllen, sondern zu öffnen. Für das, was fehlt. Für das, was erinnert werden will. Für das, was noch nicht gesagt ist.

Siehe auch:

- Bartetzko, Dieter: Auferstehung aus Ruinen. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.05.2014 ↩︎

- Kontroverse 1 — Abrechnungen mit der Moderne? Dr. Paul Sigel, Prof. Dr. Susanne Hauser, Prof. Christoph Mäckler; in: BMVBS [Hg.], Identität durch Rekonstruktion? — Dokumentation der Baukulturwerkstatt vom 16. Oktober 2008 im Bärensaal des Alten Stadthauses in Berlin. Berlin, 2009, S. 35 ↩︎

- vgl. Andreas Huyssen: Present Pasts. Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Stanford: Stanford University Press, 2003. ↩︎

- vgl. Pierre Nora: Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1990. ↩︎

- Freunde der Synagoge Fraenkelufer e.V. (Hrsg.): 100 Jahre Synagoge am Fraenkelufer: Ein Jahrhundert jüdisches Leben in Kreuzberg 1916–2016. Ausstellungskatalog, Berlin 2016. ↩︎

- vgl. Alois Riegl: Der moderne Denkmalkultus – Sein Wesen und seine Entstehung. Wien: Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, 1903. Neu aufgelegt u. a. in: Riegl, Alois: Gesammelte Aufsätze, Band 1. Wien: Böhlau, 1995. ↩︎

- Prof. Dr. Georg Mörsch (20. Juni 1998), Dürfen Denkmäler altern?, ETH Zürich, Institut für Denkmalpflege, S. 6 ↩︎

- Zwischen 1900 und 1907 entstandene Gemälde für die Universität Wien, die 1945 bei einem Brand im Schloss Immendorf zerstört wurden. ↩︎

- Hans-Rudolf Meier: Rekonstruktion – ein Irrweg? In: Bundesstiftung Baukultur (Hg.): Die Rekonstruktion der Altstadt. Wunsch und Wirklichkeit. Berlin: Jovis, 2010, S. 29–34. ↩︎

- vgl. Harald Welzer: Das kommunikative Gedächtnis – Eine Theorie. In: Welzer, Harald / Moller, Sabine / Tschuggnall, Katharina (Hg.): „Opa war kein Nazi.“ Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis. Frankfurt am Main: Fischer, 2002, S. 23–34. ↩︎