Stefan May im Gespräch mit Daniel Yakubovich und Kay Zareh über Stadt, Erinnerung und den Gegenentwurf zu einem schweigenden Wiederaufbau

Quelle: Deutschlandfunk Kultur, Sendung „Aus der jüdischen Welt“, 16. Dezember 2022. Redaktion und Beitrag: Stefan May. Gespräch mit Daniel Yakubovich und Kay Zareh über den geplanten Wiederaufbau der Synagoge am Fraenkelufer in Berlin-Kreuzberg.

zum Beitrag auf dem Website des Deutschlandfunk Kultur nachfolgender Link:

Hinweis zur Textgestalt

Der nachfolgende Beitrag beruht auf einem im Rundfunk ausgestrahlten Gespräch. Er stellt kein wortgetreues Transkript der Sendung dar, sondern eine eigenständige inhaltliche Wiedergabe des Autors. Der Text ist keine Veröffentlichung von RBB Kultur und steht in redaktioneller Verantwortung dieser Website.

Aus urheberrechtlichen Gründen werden die Aussagen der Beteiligten überwiegend paraphrasiert und in indirekter Rede wiedergegeben, teilweise zusammengefasst und kontextualisiert. Reihenfolge, Auswahl und Formulierungen folgen der inhaltlichen Struktur des Gesprächs, nicht der technischen Schnittfassung der Originalausstrahlung.

Ein kleiner Ort mit großer Geschichte

Nur wenige Gehminuten vom Kottbusser Tor entfernt liegt das Fraenkelufer: Kopfsteinpflaster, Kanalufer, Brücken und dichter Verkehr, ein Kreuzberger Stadtbild zwischen Alltag und Postkartenmotiv. Hier, beinahe versteckt zwischen Wohnhäusern, stehen die Synagogen am Fraenkelufer – heute die kleinste der Berliner Synagogen.

Der ursprüngliche Bau wurde zwischen 1913 und 1916 vom Architekten Alexander Beer errichtet. Historische Aufnahmen zeigen ein wuchtiges, tempelartiges Gebäude mit mächtigen Säulen an der Straßenfront. „Die damalige Synagoge wurde im klassizistischen Stil errichtet – was unter anderem als Rückgriff auf die Schinkelzeit diente und eine Verbindung zwischen der Geschichte der Berliner Juden und der Geschichte der Stadt herstellen sollte. Entstanden während des Ersten Weltkriegs, spiegelte der Bau eine Zeit wider, in der auch innerhalb der jüdischen Gemeinde lokalpatriotische Gefühle keineswegs unüblich waren – und architektonisch befeuert wurden“, wie Daniel Yakubovich den Bau historisch kontextualisiert.

Während der Novemberpogrome 1938 wurde die Synagoge in Brand gesetzt, in den 1950er Jahren wurden die Ruinen weitgehend beseitigt. Erhalten blieb lediglich der Seitenflügel mit der ehemaligen Jugend- und Wochentagssynagoge, der bis heute von einer wachsenden Gemeinde als Bethaus genutzt wird. Die rund 188 Sitzplätze reichen inzwischen nicht mehr aus – der Wunsch nach einem größeren Bau ist real.

Rekonstruktion als „gute Nachricht“ – und als Problem

Ausgangspunkt des Radiobeitrags ist die scheinbar positive Nachricht: Die Synagoge soll „wieder aufgebaut“ werden. Politisch stark vorangetrieben wird die Idee einer Rekonstruktion der historischen Synagoge durch den Berliner SPD-Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh, der sich öffentlich für einen möglichst originalgetreuen Wiederaufbau einsetzt.

Gegen diese Form der Rekonstruktion richtet sich die Kritik von Daniel Yakubovich. Er beschreibt sein Unbehagen so: „Ich war sehr frustriert und erschüttert darüber, dass es im öffentlichen Raum keine Reflexion über die Fragestellungen gibt, die mit einer Rekonstruktion von Synagogen verbunden sind, weil man dadurch unweigerlich, ob man es möchte oder nicht, die tragischen Ereignisse der Reichspogromnacht im Grunde genommen zurückbaut und dadurch die vielen Zerstörungen und das Ausmaß des Leids der damaligen Zeit in Teilen baulich ungeschehen macht.“

Rekonstruktion erscheint hier nicht als neutrale Wiederherstellung, sondern als architektonische Entschärfung einer Gewaltgeschichte: Was verbrannt, zerstört, abgetragen wurde, würde in der Form eines kaiserzeitlichen Tempelbaus äußerlich wiederkehren – und damit zugleich ästhetisch befriedet.

„Wir müssen uns 2022 nicht mehr der Kaiserzeit verpflichtet fühlen“

Unterstützung für diese Kritik erhält Yakubovich von Kay Zareh, der über Jahrzehnte zahlreiche jüdische Sakralbauten in Berlin begleitet und gebaut hat. Zareh erinnert daran, dass zur Entstehungszeit der ursprünglichen Synagoge die letzte bauliche Entscheidung buchstäblich beim Kaiser lag: Ein „W II“ auf den Plänen markierte die Zustimmung Kaiser Wilhelms II.

Heute, so Zareh, gilt: „Aber das ist nun vorbei. Die Hohenzollern sind nicht mehr und wir können ruhig auf etwas zurückgreifen, das wir selber am besten können oder am besten finden oder für am sinnvollsten halten. Wir müssen uns als jüdische Gemeinde im Jahre 2022 nicht mehr den Hohenzollern verpflichtet fühlen.“

Damit wendet er sich gegen den Versuch, ausgerechnet dieses kaiserzeitlich aufgeladene Bild ohne vertiefte Diskussion wieder in die Stadt zurückzuschreiben – und plädiert dafür, dass jüdische Gemeinden heute eigene Formen finden, statt historische Machtgesten zu imitieren.

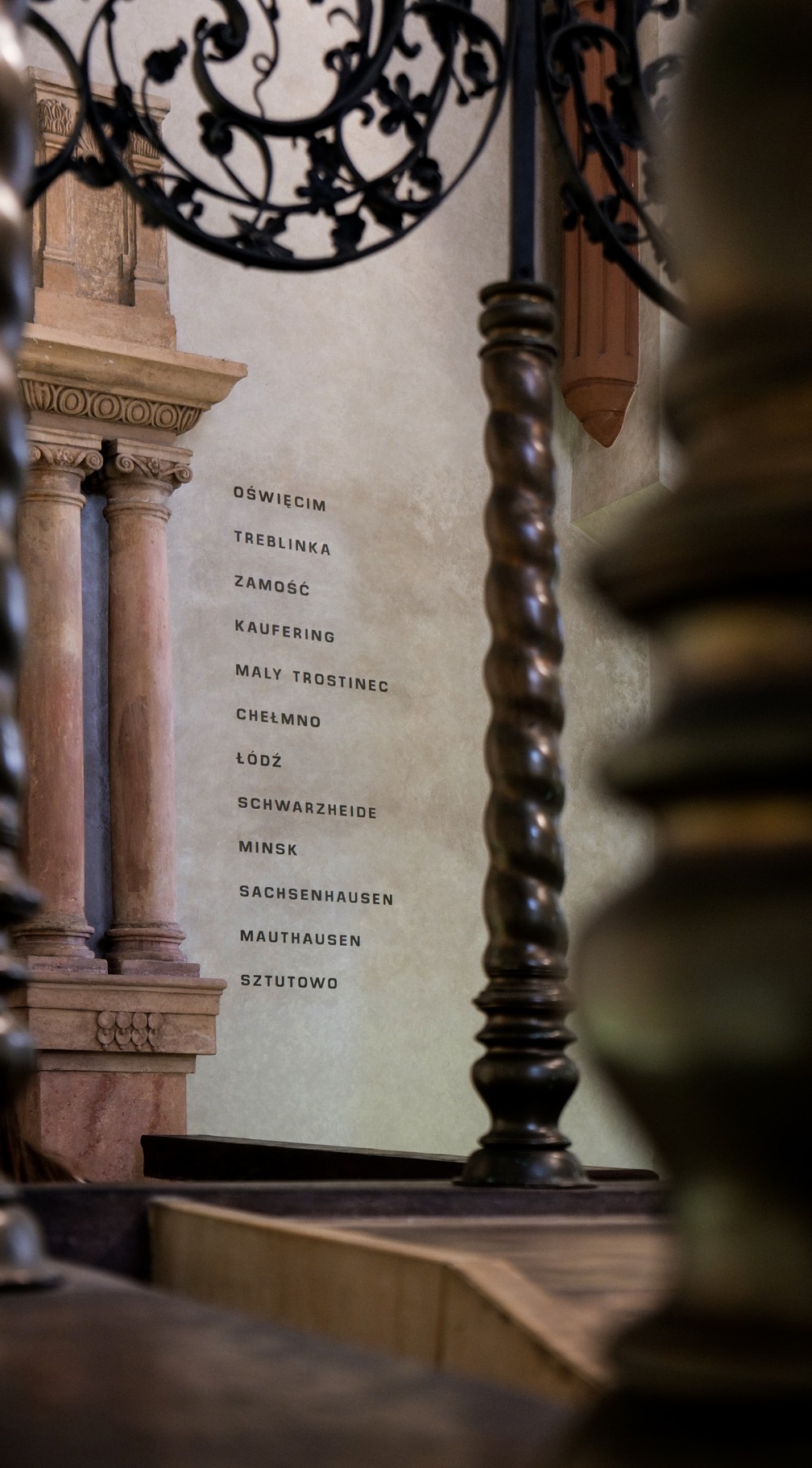

Schutthügel, Kellerreste und die Gefahr, das Original zu überbauen

Im Zuge seiner Recherchen für die Masterarbeit hat Daniel Yakubovich auf dem Grundstück Schutthügel und aufgeworfene Erdmassen dokumentiert, die mutmaßlich auf den Kellern der ursprünglichen Synagoge beruhen. In der Sendung wird darauf hingewiesen, dass diese Reste des Beerschen Baus zwar keine sichtbaren Mauern mehr bilden, aber als topographische Spur möglicherweise bis heute vorhanden sind.

Laut Yakubovich sei die geplante Rekonstruktion weniger geschichtssensibel, weil das Bebauungsgebiet die mögliche Originalfragmente beschädigen oder endgültig zerstören könnte und „…was dazu führt, dass mit der Rekonstruktion und der Überbauung der historischen Substanz durch eine Kopie des Originals das Original erst recht zerstört zu werden droht — eine paradoxe Situation, die es zu verhindern gilt.“

Das Rekonstruktionsprojekt gerät so in eine doppelte Schieflage: Einerseits beansprucht es, das zerstörte Gebäude zu „retten“, andererseits droht es, die letzten materiellen Spuren eben jenes Gebäudes zu überformen oder endgültig zu vernichten.

„Mantel des Schweigens“ – Kritik an Intransparenz

Der Radiobeitrag berichtet, dass Anfragen von Deutschlandfunk Kultur an zentrale Entscheidungsträger unbeantwortet blieben: Weder der politische Mentor des Projekts, Raed Saleh, noch der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin sahen sich zu einem Interview bereit.

Diese Erfahrung der Nicht-Antwort spiegelt, was Yakubovich aus dem Planungsprozess kennt: „Ich möchte noch sagen, dass es erstaunlich ist, auf wie viele taube Ohren man teilweise stößt, wenn man versucht, so offensichtliche Problem- und Fragestellungen zu adressieren, weil man teilweise das Gefühl hat, es würde ein Mantel des Schweigens über den gesamten Planungs-, Bau- und Vergabeprozess gelegt werden. Vieles wirkt intransparent – als würden sich wesentliche Entscheidungen im Hintergrund vollziehen, ohne öffentliche Rückkopplung.“

Die Sendung lässt anklingen, dass hier nicht nur um eine architektonische Frage, sondern um Verfahren, Beteiligung und Öffentlichkeit gerungen wird – ohne diesen Konflikt jedoch weiter auszuleuchten.

Stimmen aus der Gemeinde – Bedarf, aber keine klare Präferenz

Im Beitrag kommen auch Gemeindemitglieder zu Wort. Viele äußern sich nicht vor dem Mikrofon, eine junge Mutter betont vor allem den Wunsch nach mehr Platz und nach einem lebendigen jüdischen Zentrum in Kreuzberg; die konkrete Form – Rekonstruktion oder Neubau – sei für sie nachrangig.

So zeigt sich im Radiobeitrag ein Spannungsfeld zwischen funktionalem Bedarf, politischer Symbolik und erinnerungskultureller Verantwortung, das nicht aufgelöst wird: Der Wunsch nach Vergrößerung ist deutlich, die Frage nach dem „Wie“ bleibt offen.

Ein gestapeltes Haus – Yakubovichs Gegenentwurf

Statt einer kaiserzeitlichen Tempelkulisse legt Yakubovich in seiner Abschlussarbeit einen zeitgenössischen Gegenentwurf vor. Im Radiobeitrag werden die Grundzüge skizziert; Yakubovich selbst beschreibt den Aufbau so: „Die Idee ist, das Gebäude so zu schichten, dass wir bis zu sechs unterschiedliche Ebenen haben, die übereinander gestapelt sind und von unten nach oben zusehends intimer und sakraler werden. Im Erdgeschoss befindet sich beispielsweise eine Ausstellungsebene, darüber vermietbare Konzertsäle, Bibliotheken, weitere Ausstellungsräume, Musikräume, Lehrräume, Ateliers, und zu guter Letzt eine weitere Festtagssynagoge, die über den Schutthaufen des ehemaligen Altars, der ehemaligen Bima – also des Toraschreins und Lesepults – auskragt.“

Der Entwurf versteht sich damit ausdrücklich als Stadtbaustein: Synagoge, Kulturhaus, Lernort und Nachbarschaftsadresse in einem – mit einem vertikalen Verlauf vom öffentlichen Erdgeschoss bis in den liturgisch verdichteten oberen Bereich.

Jerusalemstein, Kiez und zweite Tempelreferenz

Besonders hervor hebt der Beitrag, dass sich der Entwurf in seiner Fassadengestaltung auf den Jerusalemer Tempel und die Klagemauer bezieht. Kay Zareh erläutert, dass ihm an Yakubovichs Vorschlag gerade diese Verbindung wichtig sei: eine bewusste Referenz auf Jerusalem, die in den Berliner Stadtraum übersetzt werde, statt eine preußisch-kaiserliche Tempelfassade nachzubilden.

Zareh betont zugleich den städtischen Kontext: „Der zweite ist, dass man sich hier in einem Kiez befindet, der sehr lebendig ist und wo vieles stattfindet. Und diese Lebendigkeit sollte möglichst aufgegriffen werden, mit einer städtebaulichen Idee, mehr als nur eine Synagoge, sondern so etwas Ähnliches wie ein Kulturzentrum zu bieten, den Kreuzbergern, die hier sind.“

Damit verschränkt sich die Frage nach der äußeren Form mit der nach der inneren Nutzung: Es geht nicht nur um eine Synagoge für eine Gemeinde, sondern um einen Ort, der religiöses Leben, Kultur und Öffentlichkeit miteinander verbindet.

Offene Fragen statt endgültiger Antworten

Am Ende des Radiobeitrags bleibt offen, welche Linie sich durchsetzen wird: eine politisch getragene Rekonstruktion oder eine Lösung, die – wie Yakubovich und Zareh fordern – den Ort neu denkt, die Reste der Zerstörung ernst nimmt und die Bedürfnisse der Gegenwart ins Zentrum stellt.

Die Sendung verweist darauf, dass sich in einigen Jahren am Fraenkelufer ablesen lassen wird, ob sich ein SPD-Politiker „nach Art der Hohenzollern“ durchsetzt, wie Kay Zareh es bezeichnete – oder ob eine andere, diskursivere Form des Bauens möglich wird. Die entscheidende Frage, wem Erinnerung gehört und wer über ihre architektonische Gestalt entscheidet, bleibt bewusst unausgesprochen – und steht damit umso deutlicher im Raum.

Nachbemerkung

Die Sendung „Aus der jüdischen Welt“ vom 16. Dezember 2022, gestaltet von Stefan May, widmet sich dem geplanten Wiederaufbau der Synagoge am Berliner Fraenkelufer und stellt öffentlich einen Gegenentwurf vor, der auf eine zeitgenössische Lösung setzt. Dass diesem Entwurf im Rahmen eines bundesweit ausgestrahlten Formats ein weiteres Mal Raum gegeben wurde, ist unbestritten ein Verdienst der Redaktion. Und doch zeigt sich gerade in diesem Beitrag – wie bereits in verwandten Formaten – eine Reihe inhaltlicher Punkte, die für eine mediale Auseinandersetzung mit jüdischen Themen in Deutschland bezeichnend sind.

Zunächst fällt die Rahmung des Beitrags auf: Eine einleitende, betont fröhliche Stimme der Komikerin Katja Garmasch, die gelegentlich als Katja Kreml auftritt, fragt „Mazel tov – eine gute Nachricht, oder?“ und oszilliert damit zwischen wohlwollender Feierlichkeit und ironischer Distanz. Der Beitrag ist ausgesprochen anschaulich und lässt die nähere städtebauliche Umgebung des Fraenkelufers durch eine asyndetische Reihung zur Verdichtung oder Emotionsverstärkung plastischer und greifbarer werden: „Kopfsteinpflaster, Joker, geschwungene Brücken über den Kanal, Radfahrer.“

Hervorgehoben sei, dass Stefan May auf eine auktoriale Rahmung verzichtet und die Geschichte der Synagoge nicht durch den journalistischen Sprecher erklärt wird, sondern die Kritiker auch in der Kontextualisierung und thematischen Einordnung das Wort ergreifen dürfen – ein Unterschied zu früheren Beiträgen, in denen die Moderation ein Deutungsrahmen aufspannt, noch bevor Argumente zur Sprache kommen.

Inhaltlich bietet der Beitrag wertvolle Ausschnitte aus den Positionen von Daniel Yakubovich und Kay Zareh. Eine tiefergehende Recherche, die den zentralen Kernpunkten der Interviewpartner nachgehen würde, erfolgt nur in einem Maße, wie es ein Kurzbetrag zuließ. Darunter die Kritik an der seinerzeit von vielen Beteiligten als intransparent empfundenen Planungs-, Entscheidungs- und Vergabepraxis, an der fehlenden öffentlichen Debatte sowie an der politischen Rahmung durch einen SPD-Fraktionsvorsitzenden, dessen Auftreten mit Blick auf den Wiederaufbau von einigen als Teil einer bundespolitischen Profilierung gelesen wird, indem das Projekt öffentlichkeitswirksam in Szene gesetzt wird, während eine breitere Diskussion über mögliche Alternativen im öffentlichen Raum kaum stattfindet. All diese Themen werden zweifelsfrei angerissen und klingen im Vergleich zu den bisherigen öffentlich-rechtlichen Beiträgen in ungewohnter Deutlichkeit zwischen den Zeilen durch.

Besonders auffällig ist auch, dass keine Stimme aus der Entscheidungsebene der Gemeinde, aus der politisch verantwortlichen Landesebene, der Senatskanzlei, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen oder der Projektverantwortlichen der Stiftung tatsächlich zu Wort kommen – obwohl laut Sendung Interviewanfragen gestellt wurden. Anstelle einer aktiven Recherche tritt ein resignativer Tonfall, dass es keine Antworten gegeben habe und man sehen werde, was am Fraenkelufer entsteht. Damit gerät der Beitrag in jene Haltung, die er kritisch zu beleuchten versucht: Schweigen, Vermeidung, politische Vernebelung. Die Lücken bei kontextualisierenden Rückfragen, ein gelegentlicher Mangel an notwendiger quellenkritischer Schärfe oder schlicht unbequemer Beiträge, die abgeschwächt oder gar nicht gesendet werden, ist bei öffentlich-rechtlichen wie privaten Redaktionen oft zu beobachten und bedarf keiner Verschwörungsthese. Es genügt ein Blick auf Anreizstrukturen: enge Sendeplätze, redaktionelle Kürzungen, juristische Vorsichtsschleifen und das Bedürfnis, heikle Themen möglichst reibungsarm zu halten. Es wurden – und das ist zu betonen – Stimmen hörbar gemacht, die andernorts gar nicht vorkommen. Dass in der Endfassung dennoch nicht der inhaltlich nächste, folgerichtige Schritt begangen werden konnte oder durfte, wirkt wie eine Folge der Produktionsbedingungen: Man belässt es beim Dokumentieren, wo ein zweites, nachfassendes Format geboten wäre.

So wird „Ausgewogenheit“ zur ästhetischen Formel, die Kanten abschleift – vor allem bei identitätspolitisch aufgeladenen Themen. Symbolpolitische Narrative eines heute weitgehend linksliberalen Mainstreams gelten redaktionell eher als „vernünftig“, während ordnungspolitische Kriterien – Rechtsstaatlichkeit der Verfahren, Haushaltsdisziplin, Sicherheitsfragen, Respekt vor liturgischen Anforderungen – in den Hintergrund treten. In den Schreibstuben etabliert sich so eine weich moralisch kuratierte Hegemonie, die abweichende, aber legitime Positionen glättet. Gleichwohl ist der Beitrag ein positiver Schritt: Er macht wichtige Positionen in ungewohnter Klarheit hörbar und lässt Widersprüche zumindest aufscheinen. Die Frage, wem Erinnerung gehört, wird angedeutet; ihre Klärung verlangt ein eigenes, sorgfältig kuratiertes Folgegespräch.

Rückblickend auf alle Beiträge – von den ersten Hinweisen in den Kulturressorts über Radiosendungen bis zur überregionalen Berichterstattung – zeigt sich ein wiederkehrendes Muster: Man rahmt das Thema als ästhetische Alternative (Rekonstruktion versus zeitgenössischer Entwurf), meidet aber die eigentlichen Prüfsteine – Wettbewerb und Teilhabe, Zuständigkeiten, Einbindung der lebenden Gemeinde, halachische Anforderungen, Folgekosten und Betrieb. Der symbolische Gewinn wird betont, während Verfahren, Rechtssicherheit und haushalterische Verantwortung verblassen; die Außenwirkung wiegt oft mehr als der dienende Charakter des geplanten Baus.

Dabei wäre es nicht schwer, zu einem sachlichen Standard zurückzufinden: erst Beteiligung, dann Form; erst Verfahren, dann Visualisierung; erst Nutzung und Sicherheit, dann Geste. Erinnerung, die sich ihrer Verantwortung bewusst ist, braucht keine Inszenierung, sondern Räume, die tragen, und Verfahren, die Vertrauen verdienen. Mit diesem Maßstab lässt sich die Debatte produktiv schließen – nicht im Sinn eines Verstummens, sondern als Übergang in eine reifere Stufe: eine Planung, die der Gemeinde dient, der Stadt gut steht und der Geschichte gerecht wird.

Siehe auch: