Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser

1 Mose 1,1–2

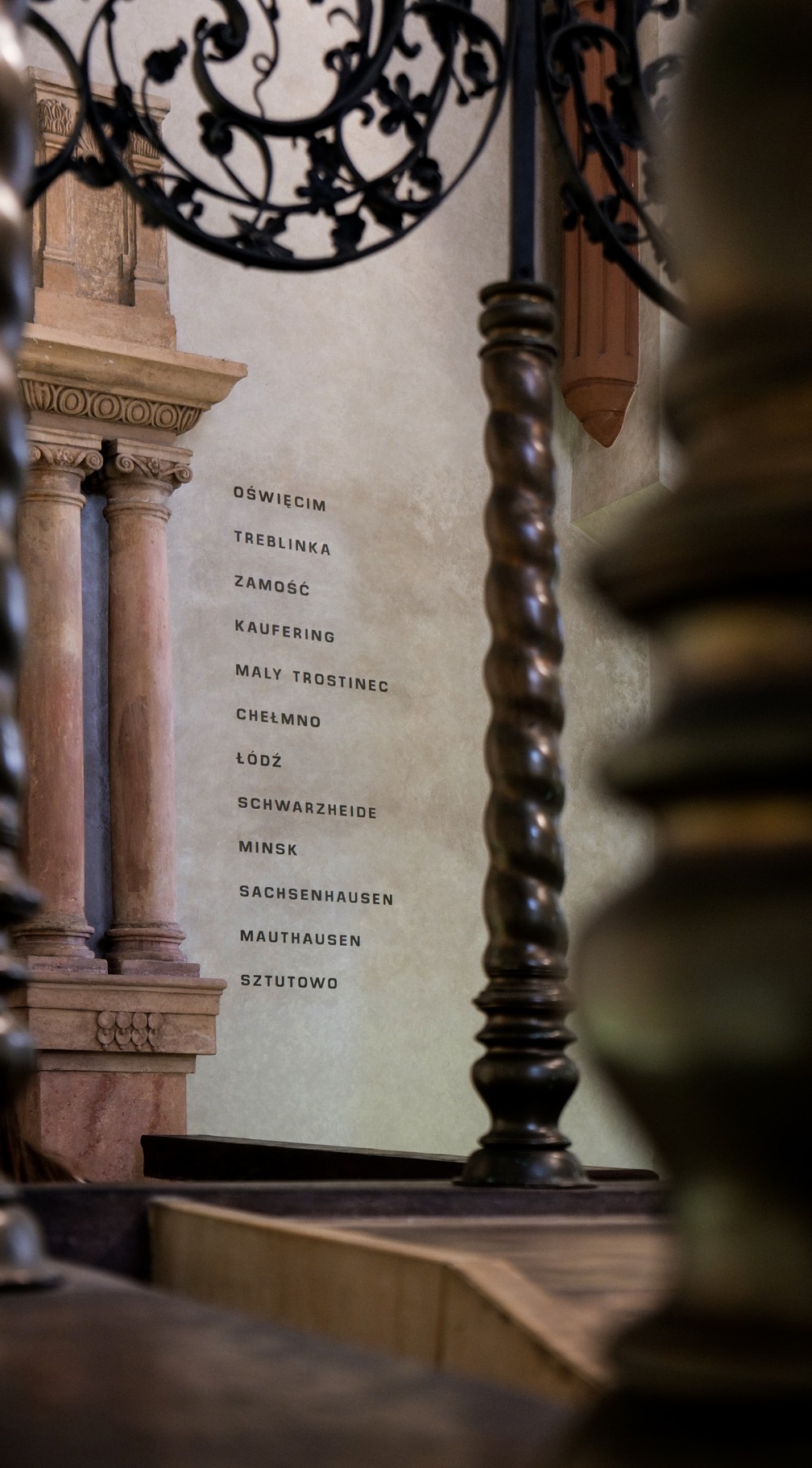

Neben der Wochentagssynagoge im Bestandsgebäude von 1916 und der Festtagssynagoge über den mutmaßlichen Ruinen des früheren Almemors ist die Mikwe ein zentraler Bestandteil der religiösen Nutzungseinheiten. Mikwe stammt aus dem Hebrätischen und bedeutet „Wasseransammlung“, weil im Judentum das Konzept von Reinheit und Unreinheit eine wichtige Bedeutung einnimmt, wie ein Bibelzitat verdeutlicht: „und ich will reines Wasser über Euch sprengen, dass ihr rein werdet“.

Die Reinigung in dem siebenstufigen rituellen Reinigungsbad (טְבִילָה, Tevilah) ist für verheiratete Frauen im orthodoxen Judentum verpflichtend nach der Menstruation (niddah) und nach der Geburt eines Kindes. Auch die Nutzung am Vorabend der Hochzeit ist üblich. Auch Männer nutzen die Mikwe in manchen Strömungen – etwa in chassidischen, sephardischen und teils auch modern-orthodoxen Kreisen – zumeist nach einem Friedhofsbesuch, vor Schabbat oder hohen Feiertagen, am Morgen der Hochzeit oder nach ritueller Verunreinigung etwa nach Kontakt mit Toten oder nach Samenerguss, sei es aus Gründen ritueller Reinheit oder zur spirituellen Annäherung an eine höhere Proximitätsstufe zu Gott. Geschlechts- und strömungsunabhängig findet das Ritualbad für Glaubensübertritte, den sogenannten „Giur“, eine besondere Verwendung.

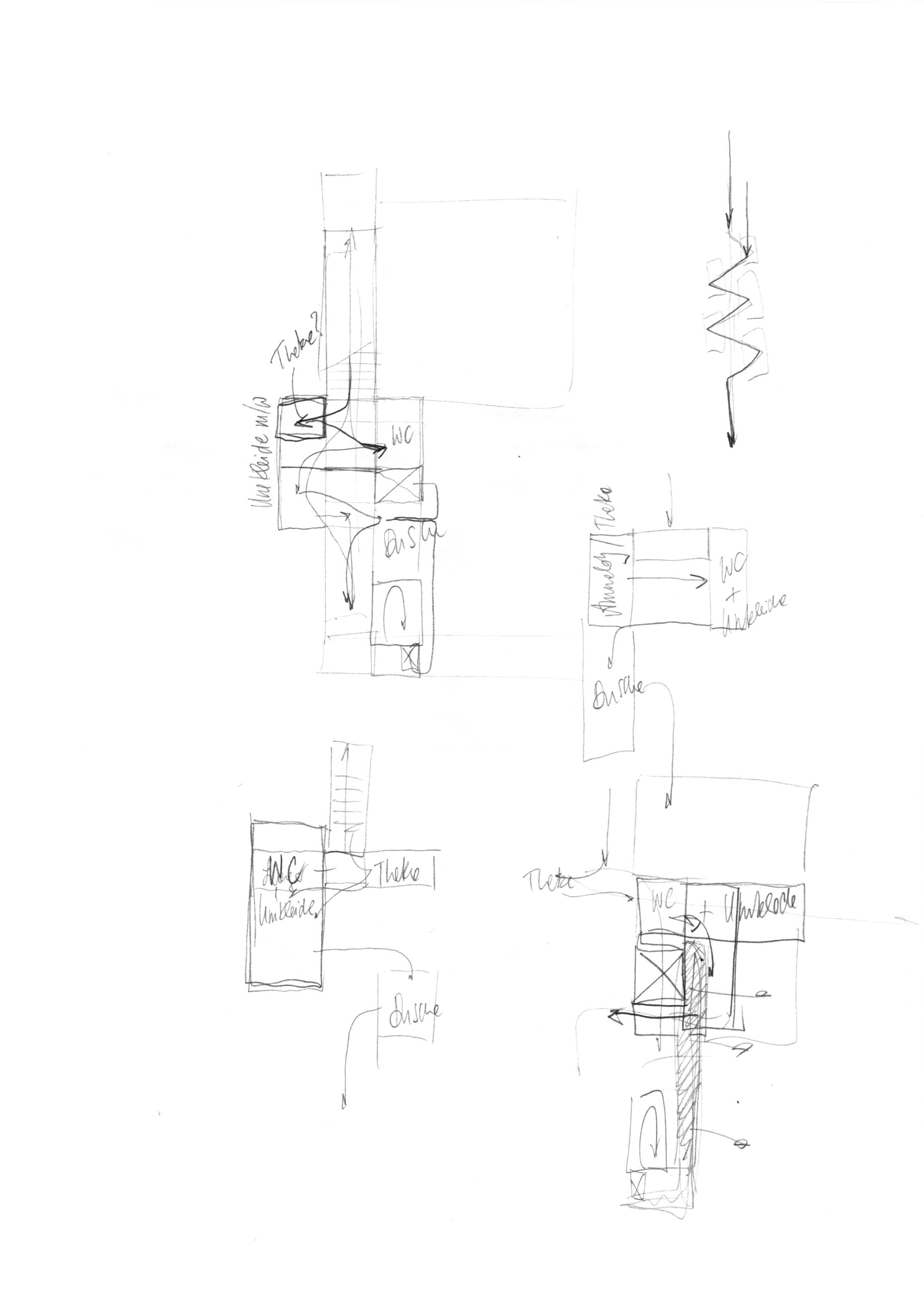

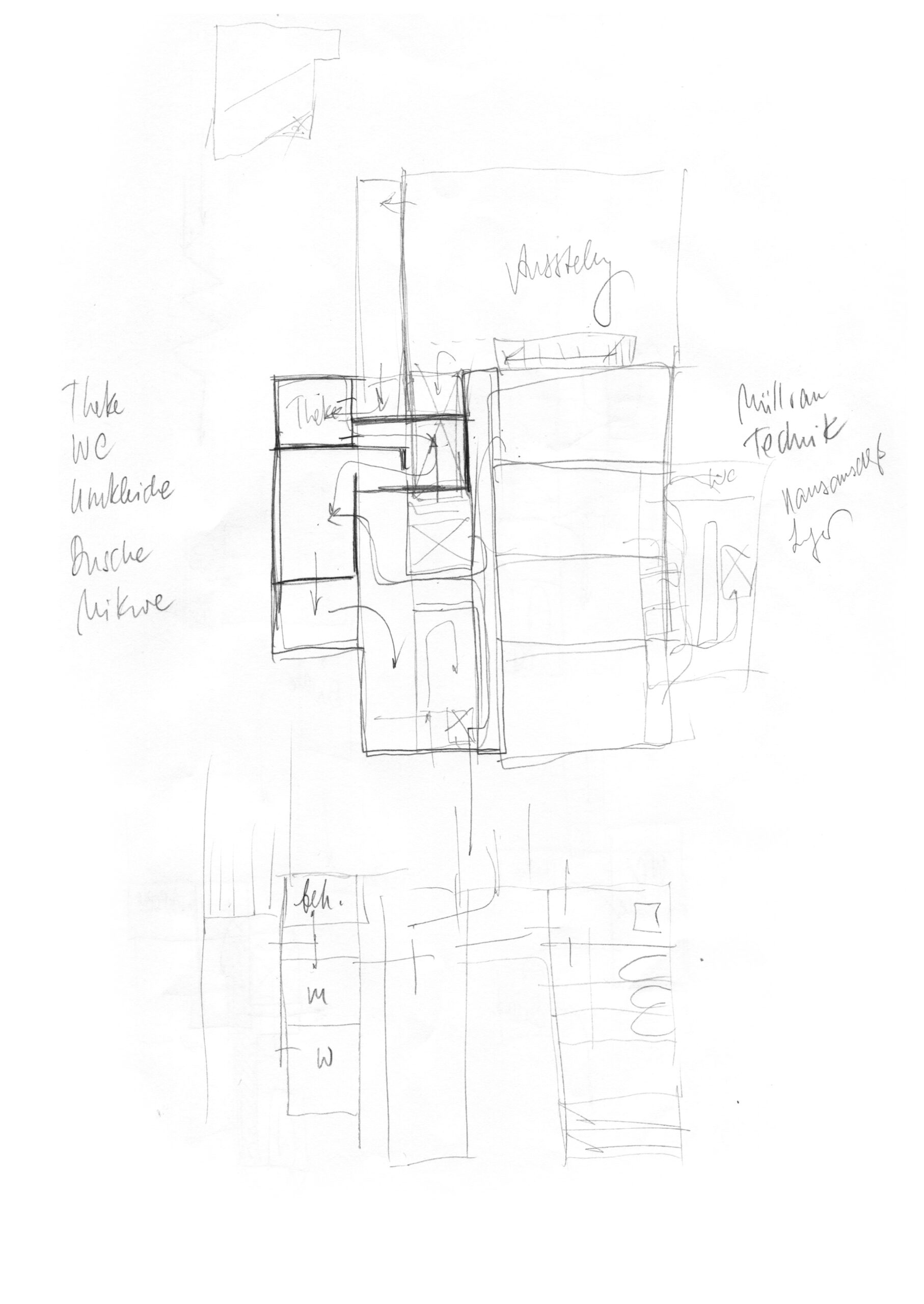

Raumachsen, Geschlechtertrennung und symbolische Tiefenführung

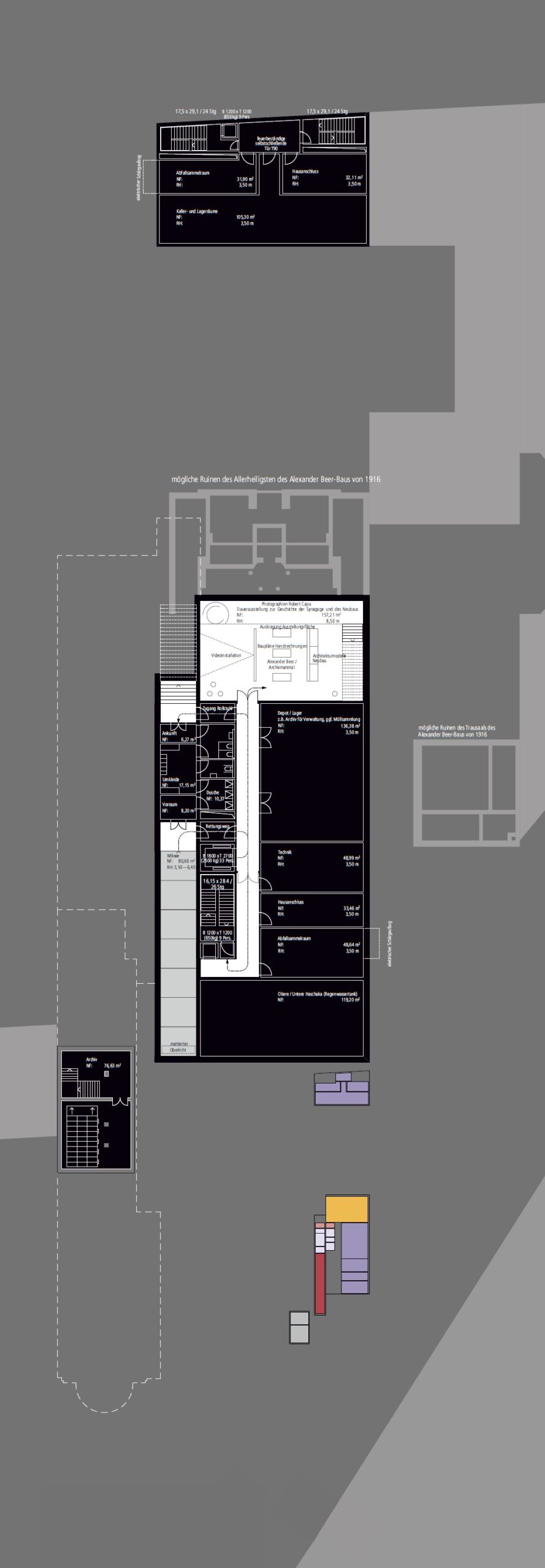

Während die Festtagssynagoge uferseitig vom Vorplatz über ein monumentales Treppenhaus erschlossen wird, das sich prozessionsartig durch eine Schlucht aus Stahlbeton dem Licht und dem Himmel entgegenstreckt, erfolgt die Erschließung des Reinigungsbades diskret, rückseitig über den Hof. Diese Anordnung knüpft an das historische Vorbild der zerstörten Synagoge an, in der Frauen das Gotteshaus gemäß orthodoxem Ritus über einen separaten Aufgang zu den Emporen – teils von hinten – betraten, während Männern der prächtige Südeingang vorbehalten war. In der Beer-Synagoge existierten zwar auch uferseitige Aufgänge zu den Emporen sowie eine ebenerdige Erschließung des Hauptgebetsraumes über den Hintereingang, doch jene Treppenaufgänge, die ausschließlich zu den Emporen führten und dabei keinerlei weitere Räume – etwa die Dienstwohnungen des Pförtners oder Kastellans, sanitäre Anlagen, Zwischenebenen oder das Dachgeschoss – erschlossen, befanden sich ausschließlich auf der Hofseite.

Dieses historische Element aufgreifend, entsteht eine Gegenbewegung, ein Gegenpol, der nicht zu Gott hinaufsteigt, sondern in die Tiefe führt, nicht zum Licht geleitet, sondern in die Dunkelheit lockt, nicht zum Ende eines langen Weges führt, der bei Gott endet, sondern geradewegs zum Anfang, in das Fruchtwasser, in die Gebärmutter, in der nichts den Kontakt zwischen der nackten Haut und dem Wasser stören darf. In Vorbereitung auf diesen rituellen Abstieg sind vorgelagerte Räume vorgesehen, die der leiblichen Entäußerung und Reinigung dienen, in denen sich die Hülle des Alltags abstreifen lässt, ehe der entblößte Körper sieben Stufen in das stille, wartende Wasser hinabsteigt. Dieser Akt gleicht einem Abstreifen des Alltäglichen und Profanen, einer symbolischen „Entäußern des Selbst“, also auf ein Sich-hüllenlos-machen in körperlicher und spiritueller Hinsicht, – von Kleidung, Gerüchen, kosmetischen Resten und vielleicht sogar von jenen Zuschreibungen, die das Ich im sozialen Raum definieren. Erst dann, nackt und gelöst, tritt es dem Wasser entgegen.

Der Abstieg in die Mikwe dient folglich vor allem der körperlichen Reinigung – gleichsam einem Abstieg in ein Grab, um wieder zu erstehen und aus dem Fruchtwasser neu geboren zu werden. Dagegen dient der Aufstieg in die Synagoge auch dem geistigen Aufstieg und der seelischen Reinigung. Das Treppenhaus, das wie ein Keil zwischen Bestands- und Neubau hineingetrieben wird, trennt Körper und Geist und führt sie über die Zusammenlegung beider Wege zur äußeren und inneren rituellen Reinheit zusammen.

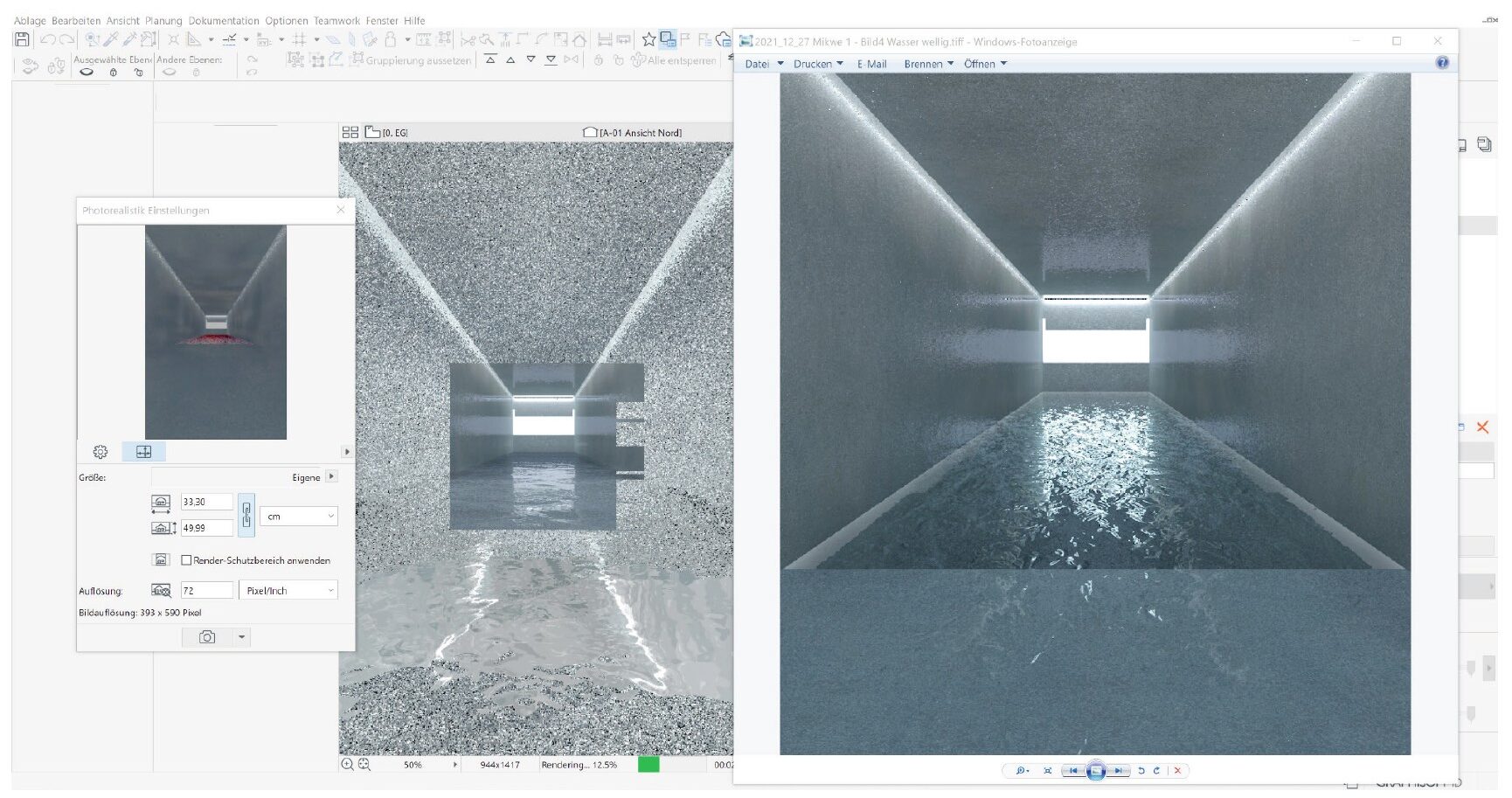

Lichtführung und Schwellenraum

Wie bereits in der Synagoge ist ein Lichtspalt die einzige natürliche Lichtquelle. Sie befindet sich über dem Eingang in jenes Treppenhaus, das zu Gott hinaufführt. Dadurch schließt sich symbolisch der Kreislauf, und das Oben und das Unten, der Anfang und das Ende werden miteinander verbunden. Die Gehwegplatten, die dabei vom Ufer über den Vorplatz zum Haupteingang führen, verdichten sich und werden immer schmaler, bis die letzte Platte vor dem Eintritt in das Treppenhaus durch mattiertes Glas ersetzt wird, das natürliches Licht in die Mikwe leitet. Wie im Zwischenraum, der das Entrée zur Festtagssynagoge bildet, steht der Besucher vor dem Eintritt in das Gebäude auf einem gläsernen Spalt wie an der Schwelle zwischen zwei Welten. Dieser Moment des Übergangs – vom Profanen zum Sakralen, vom Außen in das Innere, vom Sichtbaren ins Verborgene – markiert nicht nur einen physischen Richtungswechsel, sondern auch eine metaphysische Schwelle, an der sich Wahrnehmung und Bedeutung überlagern.

Wasserarchitektur zwischen halachischer Vorschrift und gebäudetechnischer Umsetzung

Auf dem Dach, wo ein versteckter Garten angelegt ist, soll Regenwasser gesammelt und über massive Schächte in das Untergeschoss geleitet werden. Dies geschieht im Einklang mit den halachischen Anforderungen, die vorschreiben, dass zur Befüllung einer Mikwe ausschließlich sogenanntes „lebendiges Wasser“ (hebräisch: mayim chajim) verwendet werden darf – also natürliches, nicht stehendes Wasser, das nicht durch technische Leitungssysteme geführt wurde. Hierzu zählen insbesondere Regenwasser, Grundwasser oder natürlich fließendes Oberflächenwasser. Als alternative Quellen kommen somit das im Gelände versickernde Regenwasser, das über eine vorgelagerte Wiesenfläche vorgefiltert wird, das Grundwasser des Baugrunds, das Wasser des nahegelegenen Landwehrkanals oder – in den Wintermonaten – geschmolzene Eisblöcke aus dem Berliner Umland in Betracht.

© Daniel Yakubovich.

Auch befindet sich vor dem Gebäude eine Wiesenfläche, die als technische Retentions- und Versickerungszone fungiert. Das dort gefilterte Niederschlagswasser kann über ein Rohrleitungssystem der technischen Gebäudeausrüstung in ein unterirdisches Speichersystem im Kellergeschoss geleitet werden. Die dort angeordneten Wassertanks könnten entsprechend halachischer Vorschriften in zwei Wasserkammern unterteilt werden – eine obere und eine untere, sogenannte „Haschaka“ –, die durch eine Öffnung hydraulisch verbunden sind. Auf diese Weise ließe sich ein kontinuierlicher Kontakt zwischen dem ursprünglich eingebrachten lebendigen Wasser und dem gegebenenfalls ergänzten Wasser aus städtischer Versorgung herstellen. Die Wartung und Kontrolle der Anlage könnte über Domschächte mit integrierten Zugangspunkten erfolgen, um eine regelmäßige technische Inspektion durch das zuständige Fachpersonal der Gebäudeausrüstung sicherzustellen.

Veröffentlicht mit Genehmigung von Bildarchiv Photo Marburg.

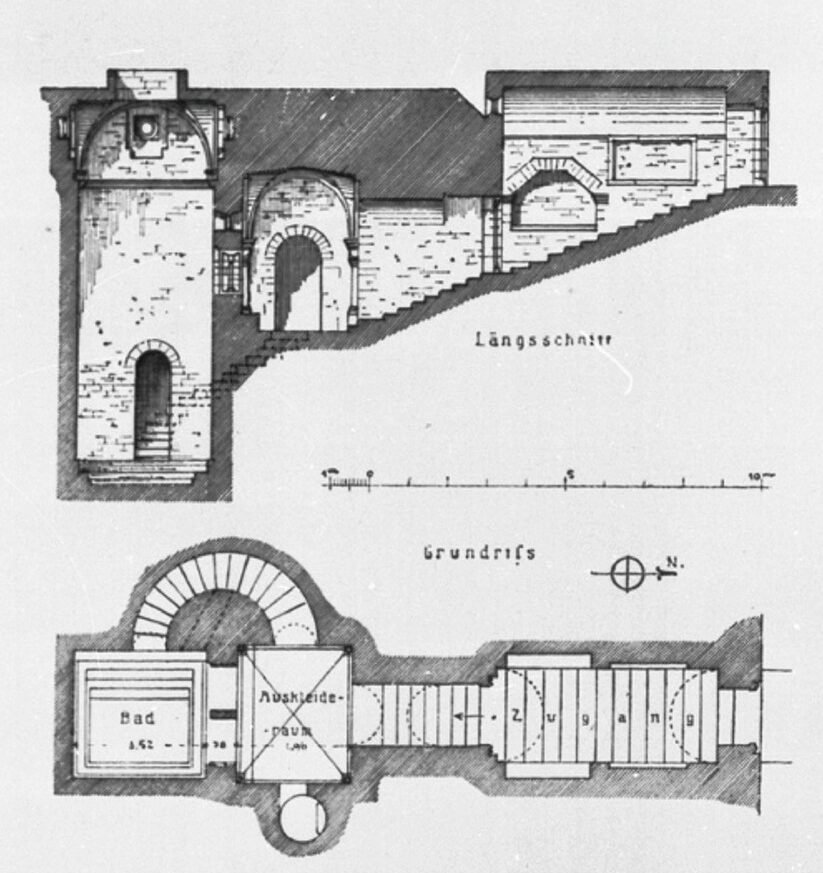

Die mögliche Verwendung von Grundwasser war historisch oftmals der entscheidende Grund, weshalb Mikwen in den mittelalterlichen Synagogen in Tiefkellern angelegt wurden, wie etwa die Mikwe in Erfurt, Köln oder Speyer. Diese Tradition jüdischen Lebens in Deutschland wird auch hier aufgegriffen. Damit das Wasser zur rituellen Reinigung aber stets erneuert wird, konnten Mikwen auch in Flussnähe eingerichtet werden. Auch die prozessionsartige Inszenierung des Bewegungsablaufes in den Grundrissen dieses Projekts spielt eine oftmals entscheidende Rolle: Der Besucher steigt die Treppe vom hofseitigen Eingang in die Mikwe hinab und mäandert durch eine organisch gefaltete Enfilade von Raum zu Raum – ein Bewegungsablauf, der an die gewundene Struktur innerer Körperlandschaften erinnert und den Weg des Wassers durch natürliche Systeme nachzeichnet, ehe er geradeaus in das Wasser hinabsteigt.

Die Regenwassertanks können dergestalt angelegt werden, dass sich die Domschächte anstelle der einstigen vier Säulen des antikisierenden Portikus befinden, die einstmals in den Himmel ragten. In ähnlicher Weise wurde der 1908 von dem jüdischen Industriellen Sigmund Aschrott gestiftete und 1939 zerstörte Aschrottbrunnen in Kassel durch den Künstler Horst Hoheisel 1987 auf der documenta 8 als in die Erde versenkte Negativform und damit als Mahnmal wiedererrichtet. „Das eigentliche Denkmal ist der Passant, der darauf steht und darüber nachdenkt, weshalb hier etwas verlorenging.“ — Horst Hoheisel 1987 auf der documenta 8 als in die Erde versenkte Negativform und damit als Mahnmal wiedererrichtet.

„Das eigentliche Denkmal ist der Passant, der darauf steht und darüber nachdenkt, weshalb hier etwas verlorenging.“ — Horst Hoheisel

Siehe auch: