Lass die Berge den Frieden bringen unter das Volk und die Hügel die Gerechtigkeit

Psalm 72:3

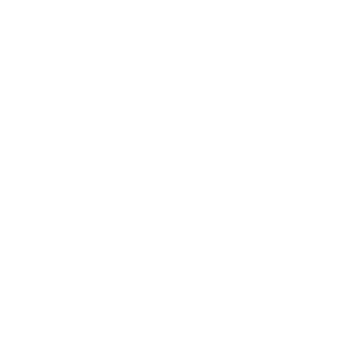

„In einer besonderen, apsidenartigen Erweiterung des Langschiffes hat die Estrade mit dem Aufbau des Allerheiligsten ihren Platz gefunden. In wirkungsvoller Steigerung nach hinten sind nacheinander die Estrade mit dem Vorbetertisch, die Kanzel im Hintergrund, die heilige Lade, die Sängerempore und eine Galerie für den Orgelprospekt angeordnet.1 […] Der Aufbau des Allerheiligsten ist in poliertem Muschelkalk erfolgt. An ihm finden wir den Hauptschmuck des Raumes zusammengezogen. Reiche ornamentale Friese umrahmen die Tür zur heiligen Lade, die durch einen prunkvoll gestickten Vorhang noch einen besonderen Schmuck erhalten hat.“2

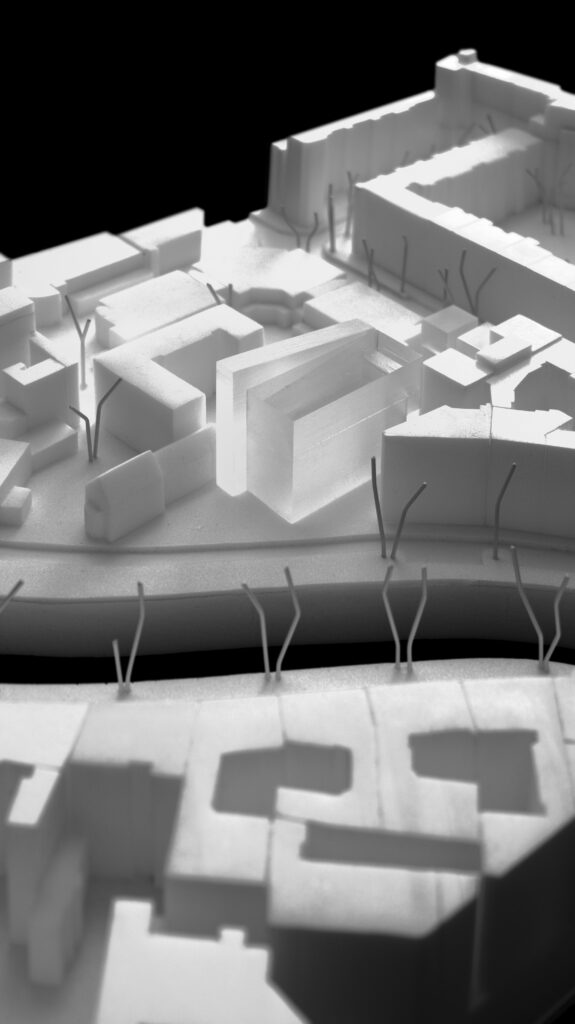

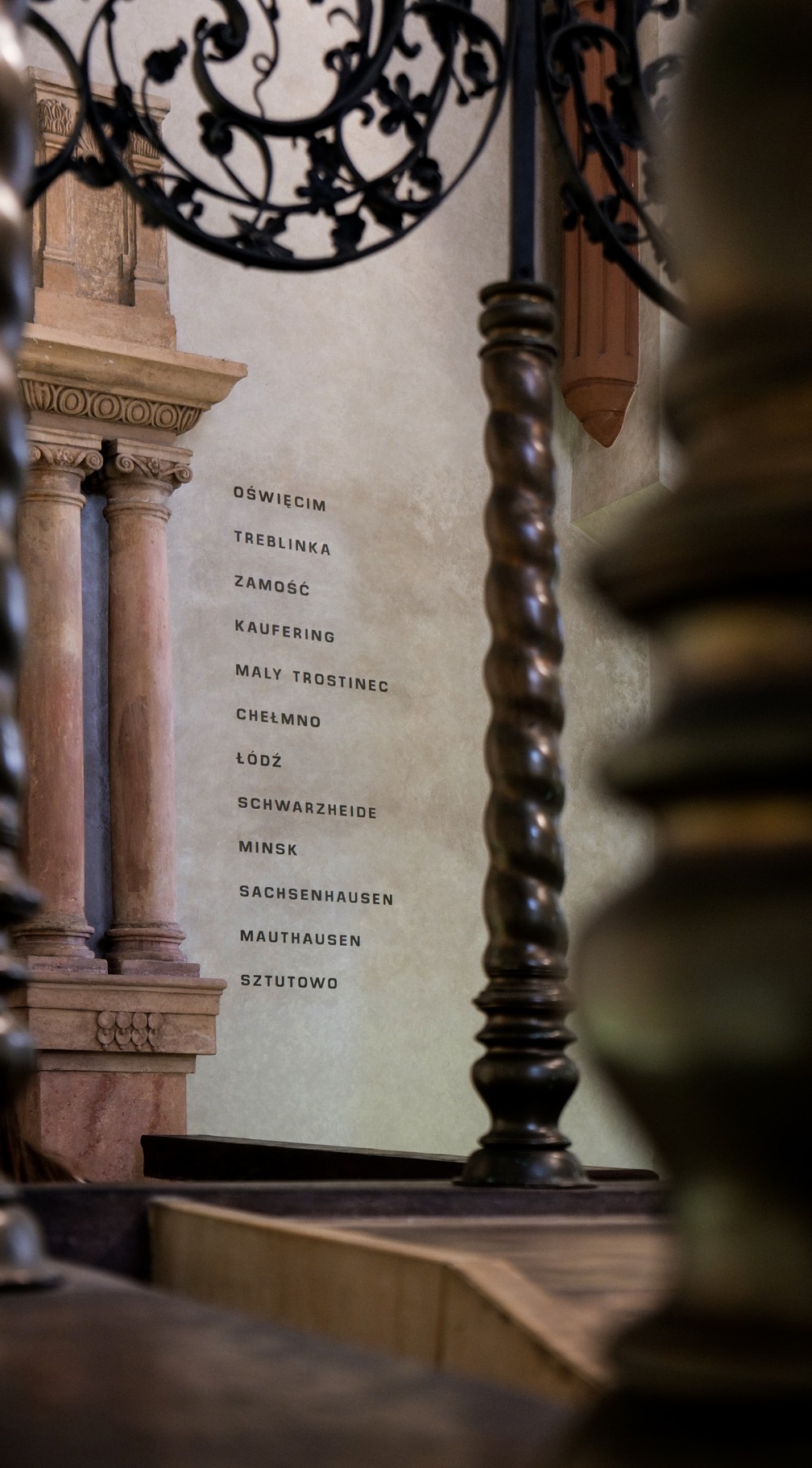

Nichts davon ist geblieben. Nur noch mannshohe Hügel ragen aus einem üppig bewachsenen Dickicht stillschweigend empor und überziehen die Geschichte des Ortes mitsamt seiner für Berlin ungewöhnlichen Topographie wie ein Leichentuch. Die Asche der Pogrome und der Schutt der Kriegsjahre haben hypertrophe Narben auf dem Grundstück der 1958 gesprengten, seinerzeit größten orthodoxen Synagoge Berlins hinterlassen. Ein Ort, der einst Klang war, ist zum Sediment geworden. Die wuchtigen Glaubenssäulen aus Glaube und Gebet sind zerfallen zu geologischen Schichten, abgelegt im Schweigen. Was bleibt, ist nicht das Gebaute, sondern das Geahnte. Ein subkutanes Flirren in der Erdmasse, das sich jeder architektonischen Wiederbelebung zu entziehen. Die Stille hier ist nicht leer, sondern gefasst. Sie spricht nicht, aber sie widerspricht auch nicht. Und dann ist da plötzlich dieser Übergang, schmal und beinahe unbeabsichtigt: die Kohlfurter Straße, mit ihren parkenden Autos, den Stimmen spielender Kinder, dem Duft von Gegrilltem – der Lärm der Gegenwart, so beiläufig wie flüchtig. Und doch genügt ein Schritt zur Seite, ein Tritt auf verwilderten Boden, und man tritt ein – in einen Raum, der sich der Zeit entzieht.

Sedimentierte Erinnerung – das Palimpsest als Entwurfsstrategie

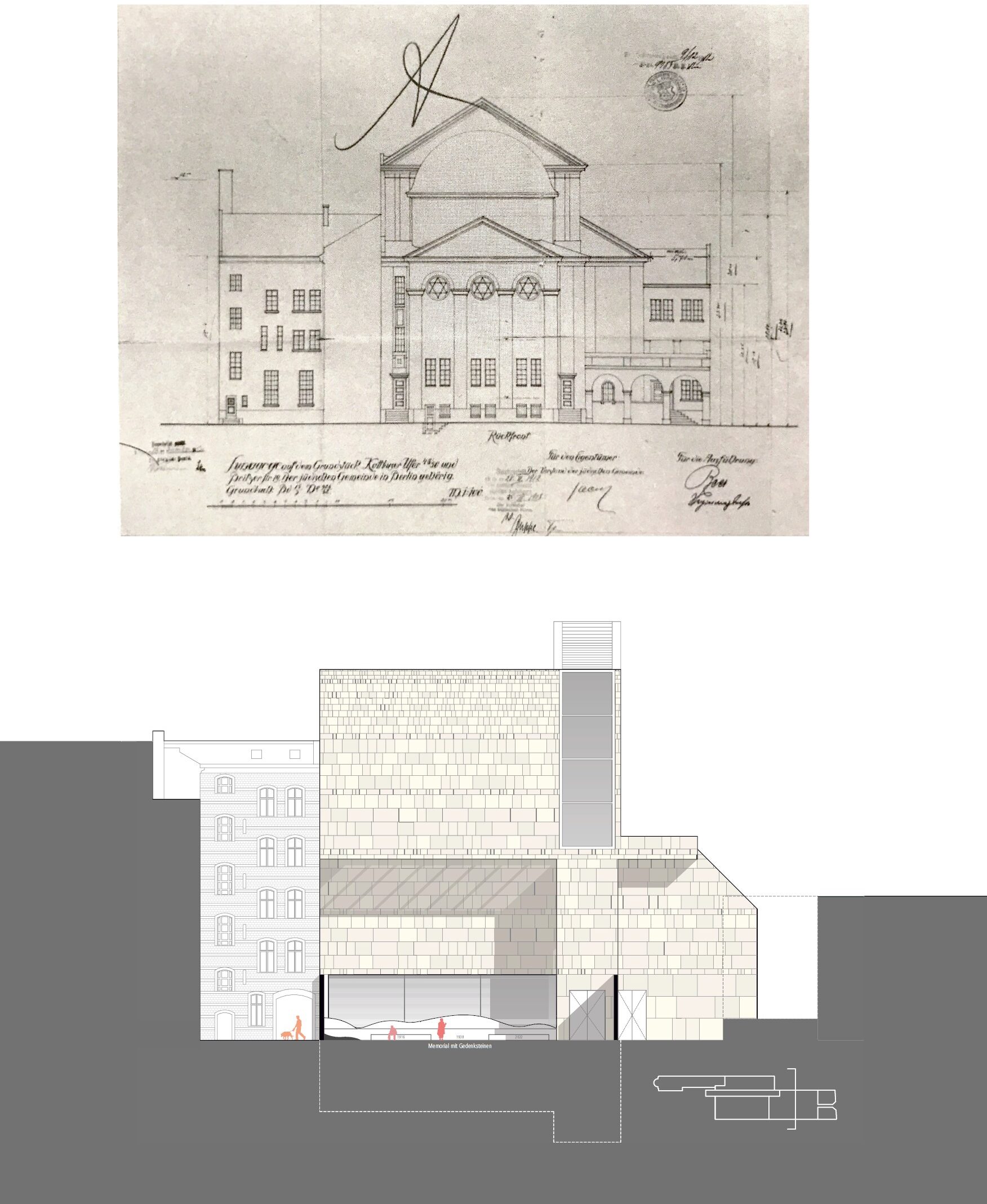

Unter einem dieser Hügel könnten sich auch die Reste des Allerheiligsten erhalten haben, weshalb die neue Synagoge dergestalt auskragt, dass der neue Almemor mit Lesepult und Thoraschrein exakt über dem alten – in rund fünfzehn Metern Höhe – schwebt, wo der kanzelartige Überbau des Altars einst endete. Die Intrige, ob die Ruinen tatsächlich erhalten sind oder nicht, erzeugt durch die Überlagerung zweier Möglichkeitszustände – des Seins und des Nichtseins – einen dritten, allgegenwärtigen Spannungszustand, aus dem der gesamte Bau seine Energie bezieht. Es entsteht ein unsichtbares Spannungsfeld, als wirkten zwei gleichpolige Prinzipien – Anziehung und Abstoßung – in unaufgelöster Koexistenz. Die daraus resultierende Schwebe ist kein Zufall, sondern ein epistemologisches Phänomen: ein Schweigen im Raum der Möglichkeiten, eine Lücke im Kontinuum der Gewissheiten. Den Ruinen wird nicht bloß eine magische, sondern eine strukturell wirksame Kraft eingeschrieben – als wären sie nicht Überreste, sondern Resonanzkörper eines Erinnerungsfeldes, das die Gegenwart wie eine unsichtbare Topographie durchwirkt. Ihre Wirkung ist nicht phänomenal, sondern transzendental. Die zerstörte Synagoge wirkt in ihrer unsichtbaren Präsenz nach, indem sie die neue in eine Form presst. Der Entwurf vollzieht in fast liturgischer Strenge einen Dialog zwischen Alt und Neu – als architektonische Mittlerfigur in einem rituellen Spannungsraum, in dem sich das Sichtbare und das Verschwundene berühren, ohne sich je zu vermengen, ohne unter den vielen historischen Schichten des Grundstücks nur jene auszuwählen, die politisch oder konjunkturell opportun erscheinen. Gerade dadurch gelingt es, den Vorgängerbau elegant und funktional in den Neubau einzuschreiben.

Die derzeit geplante Rekonstruktion würde dagegen sowohl die Aussagekraft der archäologischen Reste mindern als auch die räumliche Präsenz des Ortes schwächen – ebenso wie ein gänzlich neuer Bau, der sich nicht an den Proportionen und Maßen des Vorgängerbaus orientiert. Der vorliegende Entwurf dagegen erlaubt eine feinsinnige Gratwanderung.

Wie bereits einleitend angedeutet, lassen sich mit einem solchen Planungsansatz sogar unvorhergesehene archäologische Funde während der Bauphase von vornherein einkalkulieren, sodass Bauzeiten nicht verlängert und zusätzliche Kosten vermieden werden – durch vorausschauende Berücksichtigung möglicher Risiken. Diese strategische Offenheit gegenüber dem Unvorhersehbaren ist nicht als Zufall, sondern als bewusst gesetztes Planungskriterium zu verstehen: Der Entwurf integriert in seiner räumlichen Struktur nicht nur symbolische, sondern auch baupraktische Antizipationen möglicher Fundlagen. Indem bestimmte Bodenbereiche baulich entlastet, freigehalten oder reversibel geplant sind, kann auf etwaige archäologische Interventionen flexibel reagiert werden, ohne die Tragstruktur oder Funktionsabfolge des Gebäudes zu kompromittieren. Somit erfüllt die Architektur nicht nur eine erinnerungskulturelle, sondern auch eine operative Funktion im Umgang mit geschichtlichen Tiefenschichten, deren Auftauchen nicht ausgeschlossen werden kann, deren Verdrängung jedoch keine Option darstellt. Auch Architekt Johann Hoeniger hat beim Bau der Jüdischen Knabenschule (heute Jüdische Oberschule, seit 2012 Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn) einen deutlichen Rücksprung von der Großen Hamburger Straße vorgenommen, weil er aus statischen Gründen die Fundamente eines älteren Bauwerks, die sich dort entlang der Straße befinden, nicht überbauen wollte. So entstand ein funktionaler Vorplatz, der bis heute nicht nur stadträumlich, sondern auch organisatorisch wirksam ist – insbesondere bei einem Auflauf von Schulkindern oder im Rahmen von Veranstaltungen. Darüber hinaus behält die Nachbarschaft zur geplanten Synagoge einen erheblichen Teil ihrer Grünflächen, den Blick auf das begrünte Grundstück aus den oberen Etagen sowie den Lichteinfall in die Fenster der Brandwände. Das verringert – kiezgerecht – das Konfliktpotential. Anders als bei einer Rekonstruktion in den alten Grundrisskonturen.

Sichtbar nah – der Altarhügel und die Schwelle zum Unberührbaren

Dem circa 2,5 Meter hohen Altarhügel, an dessen Stelle sich im Jahr 2022 ein Komposthaufen befindet, wird so seine sakrale Bedeutung zurückgegeben: sichtbar von überall – doch unberührbar von nirgends. Zu heilig.

Hofseitig verläuft eine massive, brüstungshohe Sichtbetonwand, die trotz räumlicher Distanz einen ungehinderten Blick auf den Hügel gewährt, ohne jedoch eine Annäherung im physischen Sinne zuzulassen – sehen ist möglich, berühren nicht. Auf dieser brüstungshohen Betonwand können schlicht kleine Steinchen abgelegt werden – eine Geste, die aus der jüdischen Begräbniskultur stammt, wo das Ablegen eines Steins auf einem Grab als stilles Zeichen des Erinnerns gilt. Diese Geste geht auf eine in der jüdischen Begräbniskultur tief verwurzelte Tradition zurück, bei der Besucher eines Grabes zum Zeichen ihres Andenkens einen Stein hinterlassen. Im vorliegenden Entwurf wird diese symbolische Handlung auf die Gedenkstätte übertragen: Auch wenn der ursprüngliche Altar nicht mehr zugänglich und sein genauer Erhaltungszustand ungewiss ist, wird sein ehemaliger Ort – als vermuteter Standort der Bima – durch die Möglichkeit eines individuellen Steinrituals kultisch erfahrbar gemacht. So entsteht eine Gedenkanlage, die den kleinen Trümmerberg behutsam umarmt und die Erbarmungslosigkeit der Vergangenheit doch unmissverständlich zur Schau stellt – eine Aussage, die keine Rekonstruktion in dieser Klarheit artikulieren könnte.

Eine Glasscheibe trennt den Besucher im Erdgeschoss – der Ausstellungsebene – wie eine gläserne Haut vom Ascheberg. Im Untergeschoss, durch eine Wand vom mit Tränen und Gebeten getränkten Erdreich separiert, befindet sich eine historische Dauerausstellung mit Archivplänen, Photographien und Filmmaterial des Vorgängerbaus.

Der Zugang zur Mikwe, rechts der Gedenkstätte vor dem Hügel gelegen, ist als schmaler Gang ausgebildet. Beim Betreten richtet sich der Blick durch ein großformatiges Glasfeld nach links, das bündig in die Wand eingelassen ist. Es eröffnet eine gezielte Perspektive auf die topographische Erhebung, deren Erdreich als möglicher Träger historischer Substanz gedeutet wird. Ein kurzes Innehalten auf dem Weg zur Mikwe. Erst nach diesem Moment der Kontemplation folgt der eigentliche Abstieg in den unterirdischen Raum der Mikwe – ein bewusster Übergang vom Sichtbaren ins Ungewisse, architektonisch inszeniert als Schnittstelle zwischen Erinnerung und Ritual.

Das Entrée zur Synagoge selbst stellt den radikalsten architektonischen Moment dar: ein bodengleicher Glasbelag, eingelassen in einen stählernen Tragrost, erlaubt dem Besucher, über einem tagesbelichteten Schacht zu schreiten, der den Blick auf den ehemaligen Standort des Allerheiligsten freigibt. Diese transluzente Schwelle3 markiert nicht nur einen Funktionswechsel, sondern auch einen Erinnerungsbruch.

23. Mai 2016. Quelle: Wikimedia Commons. © Ad Meskens / Wikimedia Commons.

Zwei Gesichter des Baukörpers – zur Stadt geöffnet, zur Erinnerung in sich gekehrt

Neben dem südorientierten, uferseitigen Haupteingang entsteht damit ein zweiter, intimerer und kontemplativer Zugang, erreichbar über einen schmalen Pfad aus sich verjüngenden Gehwegplatten, der den Übergang vom Alltag zur Erinnerung inszeniert. Die Wirkung dieses dramatischen Auftakts wird durch die Setzung des Treppenhauses zur auskragenden Synagoge und durch die klagemauerartige Fassade verstärkt, die dem Gebäude eine schwermütige Gravität verleiht. Diese zwei diametral entgegengesetzten Fassaden – offen und verschlossen, belebt und bedrückend – lassen die vielzitierte Dichotomie zwischen Freiheit und Unterdrückung wiederauferstehen, wie sie auch in der Sagrada Família in Barcelona in den thematisch konträren Fassaden von Geburt und Passion plastisch vor Augen geführt wird. Dort stehen sich die Hoffnung der Ankunft und das Leid des Abschieds nicht nur inhaltlich gegenüber, sondern auch materiell: Der skulpturale Überschwang der Geburtsfassade mit ihren wuchernden Details kontrastiert radikal mit der asketischen, beinahe knöchernen Geometrie der Passionsfassade. Auch hier liegt die architektonische Wahrheit nicht im Entweder-Oder, sondern im Spannungsfeld dazwischen – als Ausdruck einer Architektur, die Erinnerung nicht abbildet, sondern aushält.

Doch auch die Gedenkstätte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Lublin-Majdanek, entworfen vom polnischen Bildhauer und Architekten Wiktor Tołkin, klingt in der Auskragung der Festtagssynagoge über dem Hügel an: Dort, am Ende des Lagergeländes, breitet sich ein gewaltiges Mausoleum wie ein zwanzig Meter großer Sargdeckel über einem Hügel aus, der aus der Asche der Krematorien und den sterblichen Überresten der Opfer gebildet wurde – ein Bild, das sich unauslöschlich in das Gedächtnis der Besucher einschreibt. Beide Architekturen – die der Gedenkstätte in Majdanek wie jene der auskragenden Synagoge am Fraenkelufer – verzichten auf expressive Mittel und formulieren stattdessen in der Sprache der Masse, des Gewichts und der Gravitation eine stille, aber unmissverständliche Aussage.4 Es sind Bauwerke, die sich ihrer Würde nicht durch Ausschmückung, sondern durch Haltung versichern.

So endet dieser Entwurf nicht mit einem architektonischen Bild, sondern mit einer Haltung gegenüber dem, was nicht mehr ist – und dennoch bleibt.

Siehe auch:

- Zu Orgeln in Synagogen, vgl.: Andor Izsák (Hg.): Synagoge – Wohnhaus – Denkmal? In: „Niemand wollte mich hören…“ Magrepha. Die Orgel in der Synagoge, Hannover 1999, S. 20‐56. ↩︎

- Deutsche Bauzeitung, Jg. 50 (1916), S. 329–330, 337–338: „Der Neubau der Synagoge am Kottbusser Ufer in Berlin“. ↩︎

- Die Schwelle – architektonisch wie rituell – gilt seit jeher als Ort des Übergangs, des Wandels, des Innehaltens. Arnold van Gennep prägte hierfür den Begriff der „liminalen Phase“ in Übergangsritualen. Architekturtheoretisch lassen sich solche Schwellenräume als „Figuren der Transformation“ lesen – Orte zwischen Innen und Außen, profan und sakral, alltäglich und feierlich.

vergleiche:

Arnold van Gennep: Les Rites de Passage, Paris: Nourry 1909.

Juhani Pallasmaa: The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, Chichester: Wiley 2005, Kap. „Thresholds and Transitions“.

Richard Sennett: Flesh and Stone. The Body and the City in Western Civilization, New York: Norton 1994. ↩︎ - vgl. Jewish Ways to Architecture between Weimar Republic, National Socialism and Emigration: Questions for Future Interdisciplinary Research in the Field of Jewish Architecture. In: Keßler, Katrin, und Alexander von Kienlin (Hg.): Jewish Architecture. New Sources and Apporaches. Petersberg 2015, S. 151‐159 (mit Sylvia Necker). ↩︎