Wurden Synagogen des Mittelalters, der Renaissance oder der Barockepoche in der Forschung noch gelegentlich berücksichtigt, fanden sie laut dem Kunsthistoriker Harold Hammer-Schenk in der kunst- und architekturhistorischen Reflexion des 19. Jahrhunderts als Hauptentstehungszeitraum der größten und prächtigsten Synagogen Deutschlands selten bis gar nicht statt, weil das Forschungsinteresse am 19. Jahrhundert erst in den späten dreißiger Jahren einsetzte1, als es politisch nicht geboten war, sich mit jüdischen Kult- und Kulturbauten zu beschäftigen,2 wogegen die meisten von ihnen nach dem Krieg bereits aus dem Bild der deutschen Städte getilgt waren.3

Dass jedoch gerade die Jahre zwischen etwa 1850 und 1918 als Hauptentstehungszeitraum der meisten Synagogen in Deutschland – und insbesondere in Berlin – gelten können, hängt nicht zuletzt mit dem gesellschaftlichen Aufstieg der jüdischen Bevölkerung zusammen: dem Austritt aus einem Zustand sozialer Deklassierung und dem gleichzeitigen Eintritt in die bürgerliche Gesellschaft, was im Zuge der jüdischen Emanzipation mit einer zunehmenden Differenzierung religiöser Strömungen einherging.

Der Versuch einer Bestandsaufnahme des Verlorenen scheint laut Hammer-Schenk dabei kaum möglich, da viele Bauwerke lediglich in Form von Außenansichten überliefert und ihre Innenräume folglich nicht mehr rekonstruierbar sind. Selbst wenn Innenaufnahmen existieren, vermitteln sie allenfalls eine annähernde Raumimpression, die keine auskömmliche Grundlage für eine Rekonstruktion nach wissenschaftlichen Maßstäben bildet – sofern eine solche überhaupt sinnvoll oder politisch opportun ist.4 Jene Bauten also, die bereits zur Zeit ihrer Entstehung um gesellschaftliche Akzeptanz rangen, erscheinen heute, mangels dokumentarischer Grundlage, noch unzugänglicher – und damit umso unnahbarer. Gerade dies unterstreicht die besondere Stellung der jüdischen Gemeinden innerhalb der Baugeschichte, wie bereits 1865 die Zeitschrift für Praktische Baukunst (Sp. 303) über die Synagoge in der Oranienburger Straße konstatierte, an der „an geheimnisvoller, fremdartiger Feierlichkeit der Wirkung […] sich wenig Verwandtes […] vergleichen lassen [könne]“.

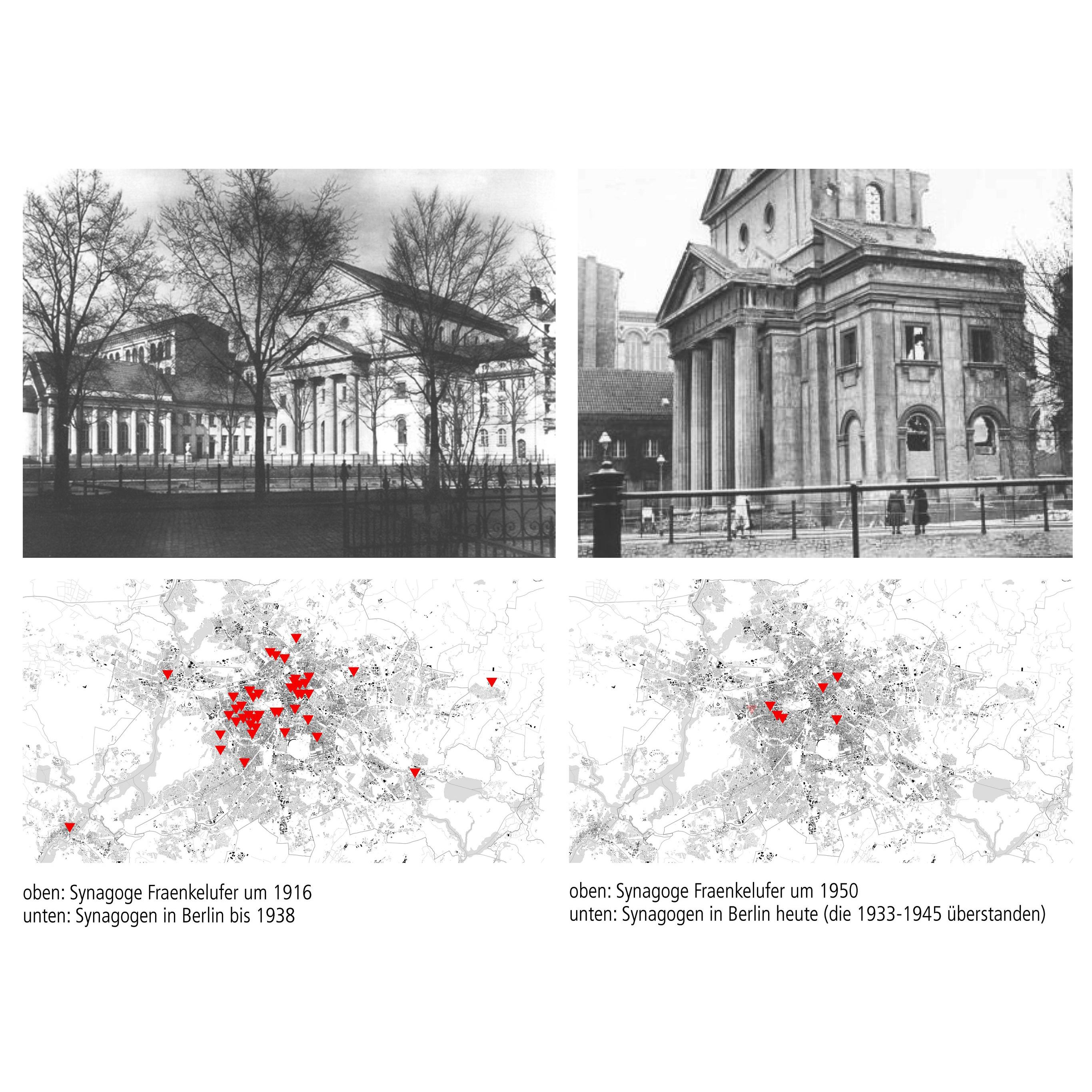

Ruinen der Synagoge Fraenkelufer um 1950. © ullstein bild | ullstein bild.

Graphik/Diagramm: Synagogen vor 1930, die erhalten blieben und noch als solche dienen (Stand 2022). © Daniel Yakubovich.

Von den großen Berliner Gemeindesynagogen, die vor dem Nationalsozialismus errichtet wurden, sind heute nur noch wenige erhalten: darunter das Vorderhaus der Synagoge in der Oranienburger Straße, die Synagogen in der Pestalozzi- und Fasanenstraße sowie jene in der Rykestraße, die unter maßgeblicher Mitwirkung des Architekten Kay Zareh (1943–2025) in über anderthalb Jahrzehnten mühevoll saniert, restauriert und rekonstruiert wurde – und heute als größte Synagoge Deutschlands gilt.

Darüber hinaus existiert noch ein Teil der einstigen Synagoge am ehemaligen Kottbusser Ufer: Dort ließ der Architekt und Gemeindebaumeister Alexander Beer während des Ersten Weltkriegs auf einem spitzwinkligen Grundstück die seinerzeit größte orthodoxe Gemeindesynagoge Berlins errichten – mit etwa 2.000 Plätzen.5 Nach der Sprengung 1958 blieb ein kleines Nebengebäude erhalten, ursprünglich als Jugend- und Wochentagssynagoge genutzt, das nach einem Umbau als heutige „Synagoge Fraenkelufer“ mit nur 188 Plätzen6 als kleinste, aber vollwertige Gemeindesynagoge Berlins dient. Historische Lichtbilder vermitteln den Eindruck eines monumentalen griechisch-römischen Tempels oder einer Basilika mit antikisierendem Portikus – eine Außenwirkung, die als architektonischer Ausdruck der Emanzipationsbestrebungen der Gemeinde gedeutet werden könnte, obgleich sich gerade deren orthodoxe Mitglieder vielfach gegen jede Annäherung an das Christentum aussprachen. So entsteht im 19. Jahrhundert eine eigentümliche Doppelbewegung: Das nationale Selbstbild oszilliert zwischen dem Aufgreifen der griechischen Klassik und der Lust an exotisierter ‚Orientalität‘ – auch Synagogenarchitektur wird in diese widersprüchlichen Projektionen hineingezogen. Der klassizistische Philhellenismus des 19. Jahrhunderts deutete die griechische Antike zur geistigen Ur-Landschaft der eigenen Nation um.

Der Nationalsozialismus sollte diese Philhellminismus-Tendenzen später radikalisieren, indem er Griechenland — aber auch Rom und damit „die Antike“ im Allgemeinen — ausdrücklich als Schöpfungen einer arischen Ur-Rasse reklamiert. Das von Himmler gegründete ‚Ahnenerbe‘ sollte mit pseudowissenschaftlichen Mitteln beweisen, dass alle bedeutenden Hochkulturen – einschließlich der klassischen Antike – auf einen nordisch-arischen Ursprung zurückgehen. In dieser Logik erscheint die griechische Tempelarchitektur nicht mehr als fremde, zu bewundernde Hochkultur, sondern als vermeintlich eigenes Erbe: Die Antike wird rückwirkend in eine rassistische Genealogie eingepasst, in der der ‚Arier‘ zum universalen Kulturstifter erhoben wird.

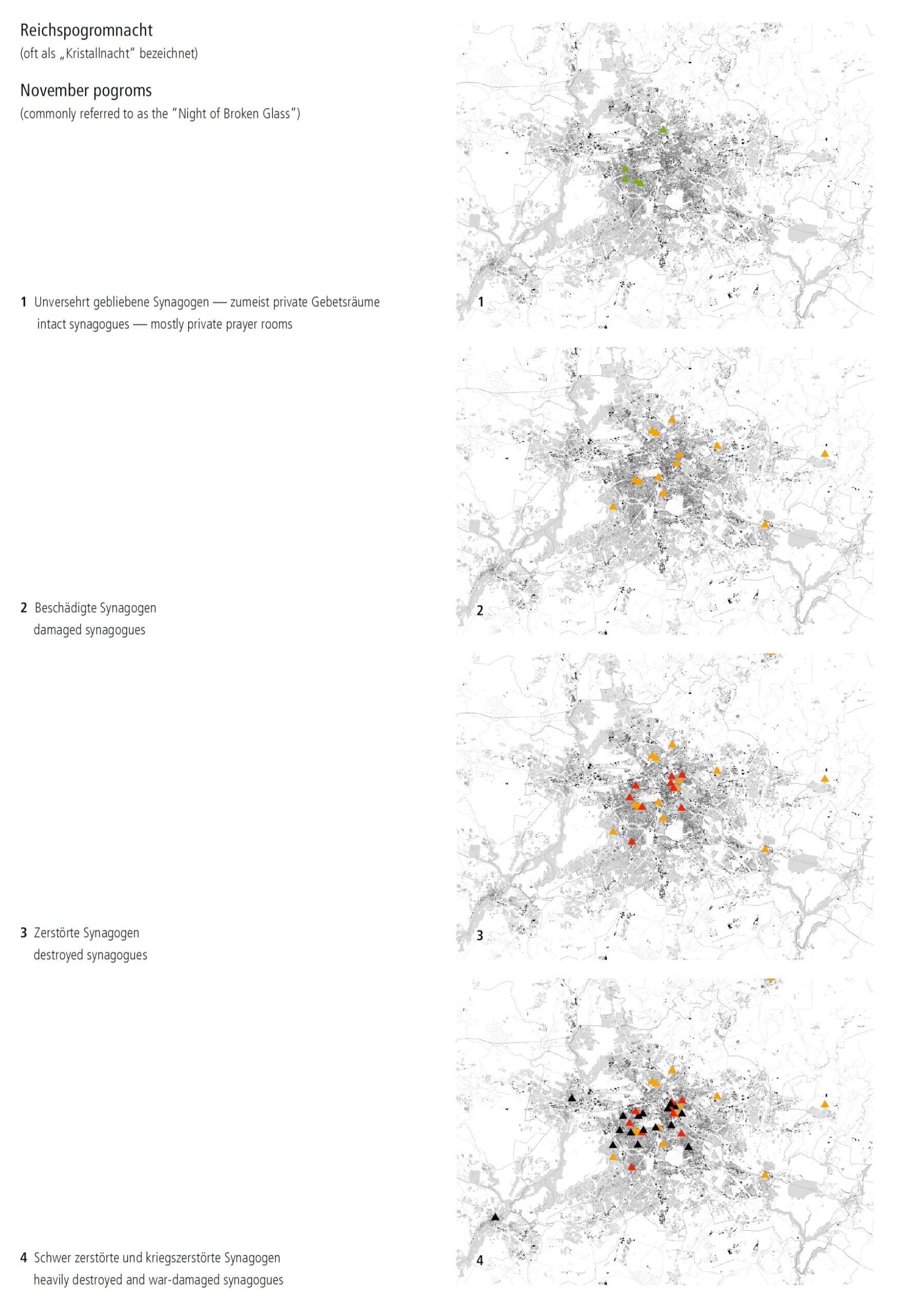

© Daniel Yakubovich.

Moschee außen, Orgel innen — Stilambivalenz als Ausrichtungsdebatte

Als Gegenstück zu der Synagoge am heutigen Fraenkelufer kann die von 1859 bis 1866 errichtete Synagoge in der Oranienburger Straße in vielerlei Hinsicht betrachtet werden, weil sie in einem byzantinisch-mauretanischen Stil von Eduard Knoblauch und Friedrich August Stüler errichtet wurde und damit das stilistische Kontrastprogramm zur der christlich-basilikalen Anmutung am Fraenkelufer bildete. Im damaligen Preußen dürfte die Stilwahl zugunsten solcher orientalischen Phantasmen exotisch gewirkt haben, weil sie in eine innenpolitisch entscheidende Phase der Nationalstaatsbildung fiel, die außenpolitisch durch die Einigungskriege gerahmt wurde. Dieses Formenvokabular gehörte aber zugleich zum ganz normalen Historismus, in dem man mit Neo-Gotik, Neo-Renaissance, Neo-Romanik und vielen weiteren Stilen operierte. Vor dem Hintergrund zahlreicher Ausgrabungen und des Imports von Objekten, die die europäische Fantasie anregten und zur „Exotik-Mode“ beitrugen, ist es also völlig legitim, das als Hintergrundfolie für den „orientalisierenden“ Synagogenbau mitzudenken. Der Orientalismus, Exotismus und die Ägyptomanie wurden stark durch Napoleons Ägyptenfeldzug (1798) und die mehrbändige Werke wie „Description de l’Égypte“ (ab 1809) befeuert, die Bilder und Daten wie ein riesiger Katalog nach Europa brachte. Eine Synagoge im maurisch-byzantinisierenden Stil dürfte im Berliner Stadtbild zugleich fremd und modisch gewirkt haben.

Autor unbekannt, gemeinfrei.

Autor unbekannt, gemeinfrei.

Für die jüdische Gemeinde selbst dürfte das Erscheinungsbild ihrer neuen Synagoge auch Ausdruck eines Traditionsbewusstseins gewesen sein – und wurde häufig mit der geographischen Herkunft assoziiert, nicht zuletzt in Form des immer wieder bemühten Alhambra-Vergleichs7. Ein Stil übrigens, der ebenso gut einer Moschee angestanden hätte. Die Wahl des Baustils war indes nicht bloß ein ästhetisches Bekenntnis oder eine Reminiszenz an eine ferne Ursprungsregion, sondern vielmehr Ausdruck eines komplexen Aushandlungsprozesses zwischen Sichtbarkeit und Zugehörigkeit. In einer Zeit, in der das Streben nach bürgerlicher Gleichstellung in der öffentlichen Sphäre längst nicht mit gesellschaftlicher Akzeptanz einherging, war Architektur zugleich Medium der Repräsentation wie auch Mittel diskreter Abgrenzung. Der Synagogenbau wurde so zur Bühne eines doppelten Codes: Er sollte einerseits die Zugehörigkeit zur aufgeklärten und kunstsinnigen Nation signalisieren, andererseits die spirituelle Andersheit in ein formal ablesbares, jedoch kontrollierbares Ornament überführen. Dass dieser Balanceakt oft in die semantische Schwebe zwischen „Moschee“ und „Basilika“ geriet, war dabei weniger ein Zufall als eine symbolpolitische Notwendigkeit – denn weder völlige Anpassung noch demonstrative Absonderung konnten innerhalb eines städtischen Raumes ohne Ambivalenz vollzogen werden.

Im Inneren hingegen war die Synagoge in der Oranienburger Straße funktional und grundrissanatomisch klar auf die Bedürfnisse einer liberalen Gemeinde zugeschnitten – nicht zuletzt, weil sie über eine Orgel verfügte, wie man sie ansonsten nur aus christlichen Kirchen kennt.8

Auch die Grundstücke und damit die Voraussetzungen für die Planung einer Synagoge waren in beiden Fällen ähnlich komplex, weil sie in den Berliner Blockrand eingebettet waren und einen zurückgesetzten Hauptgebetsraum entstehen ließ, der wiederum straßen- beziehungsweise uferseitige Vor- oder Nebenbauten als architektonische Attraktoren im städtischen Außenraum erforderlich machte.9

Als erster großer Synagogenbau, der einer liberalen Gemeinde trotz orientalisierender Außenerscheinung diente, markierte die Synagoge in der Oranienburger Straße den Auftakt jener Epoche, in der sich der jüdische Sakralbau als Ausdruck eines neuen Selbstverständnisses entfalten konnte – während die Synagoge am heutigen Fraenkelufer, die wiederum einer orthodoxen Gemeinde trotz basilikaler Fassadenwirkung diente, als einer der letzter großer Bauten dieser Art gelten darf: der Schlussakkord einer Epoche, die gemeinsam mit Gott, Kaiser und Vaterland in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs unterging und in den Giftgaswolken der Geschichte verschwand.

Bereits in der Wahl des Baustils offenbart sich ein Widerspruch, der den Wesenskern jüdischer Diasporaexistenz berührt: Einerseits verlangte das Bedürfnis nach Sichtbarmachung historischer und geographischer Wurzeln nach einer Orientierung an orientalisch anmutenden Formen – insbesondere im stilpluralistischen 19. Jahrhundert.10 Andererseits sollten die Bauten im Zuge der Emanzipation möglichst unauffällig mimikrieren, sprich in ihrer Umgebung aufgehen und dadurch äußerlich nicht selten Kirchen ähneln. Eine klare formgeschichtliche Typologie konnte sich unter solchen Bedingungen kaum entwickeln, da jede Ausformung stets im Spannungsfeld historischer Umstände neu verhandelt wurde. Aus diesem Grund spricht Hammer-Schenk oft auch von einer „Dialektik zwischen Freiheit und Unterdrückung“, die sich in der synagogalen Architektur mehr als anderswo kontrast- und spannungsgeladen artikuliert. Bereits 1927 konstatierte der deutsch-amerikanische Kunsthistoriker Richard Krautheimer in seiner Arbeit über den mittelalterlichen Synagogenbau, dass die Geschichte des jüdischen Sakralbaus kein linearer Entwicklungsgang, sondern vielmehr ein formgeschichtliches Problem sei – ein unregelmäßiges „Springen von Insel zu Insel“.11

Zum anderen bedeutete die Wahl eines Stils keine Identifizierung mit den gedanklichen oder ideologischen Inhalt des Vorbildes, sondern sie diente der allgemeinen Charakterisierung des Gebäudes als in irgendeiner Weise mit dem Orient zusammenhängendes.12 Deshalb scheinen laut Hammer-Schenk Synagogen als Kultbauten einer Minderheit die Abhängigkeiten und sozialen Umstände ihres Entstehungskontextes zu pointieren. Zugleich eröffnet eben diese Sonderstellung auch größere gestalterische Freiheiten und architektonische Spielräume. Jeder jüdische Neubau wurde – und wird – dadurch stets zu etwas Besonderem. Erst unter Einbeziehung aller gesellschaftlichen Faktoren des jeweiligen Entstehungskontextes lassen sich Ausmaß und Ausprägung jener Emanzipation – oder auch jenes latenten oder manifesten Antisemitismus – ermessen, dem die einzelnen Gemeinden jeweils ausgesetzt waren.

Der jüdische Sakralbau war somit nie bloß ein Raum der Andacht, sondern stets auch ein architektonisch formulierter Beitrag zur Frage nach Zugehörigkeit und Duldung – ein gebauter Kommentar zur Stellung des Judentums im jeweiligen Gemeinwesen. In seiner äußeren Erscheinung artikulierte sich oft eine Hoffnung, im Inneren aber ein Beharren; und während das eine auf Anerkennung zielte, verweigerte sich das andere bewusst der Anpassung. Gerade hierin liegt das eigentliche Drama synagogaler Baukunst: Dass sie sich – anders als Kirchen – nie aus einem herrschenden Konsens speiste, sondern immer im Vorbehalt der Anderen, unter Bedingungen, die sie nicht selbst setzen konnte. Ihre Mauern mussten fest sein, weil ihre Existenz fragil war.

Dominanz und Devotion

Die ersten Synagogen Berlins waren Betstuben einzelner Kaufleute im späten 17. Jahrhundert – meist auf Basis persönlicher Genehmigungen und somit wirtschaftlich motivierter Duldungen durch den Kurfürsten, dem die Loyalität und Steuerkraft jüdischer Untertanen in Kriegs- und Friedenszeiten nicht unwillkommen war.13 Im 18. Jahrhundert hingegen war der jüdische Sakralraum auf rein private Gebetsstätten beschränkt, und noch war die Idee eines gleichberechtigten jüdischen Bürgertums ein fernes Gedankenspiel der Aufklärung, das weder gesellschaftlich mehrheitsfähig noch politisch opportun erschien.14 Erst mit dem Einsetzen eines tiefergreifenden Reformwillens in der Folge der Französischen Revolution, der durch die jüdische Haskala ideell vorbereitet wurde, kam in einzelnen deutschen Territorien eine Bewegung in Gang, die nach und nach zur Erosion rechtlicher Sonderregelungen und zu ersten Ansätzen bürgerlicher Gleichstellung führte – so etwa im Preußischen Edikt von 1812, das Juden zwar das Staatsbürgerrecht verlieh, sie aber weiterhin vom Staatsdienst, von freien Wohnsitzwahlen oder Hochschulkarrieren ausschloss und somit eine formale Emanzipation auf Widerruf markierte. Die revolutionären Ereignisse von 1848, insbesondere das kurzzeitige Aufglimmen liberaler Verfassungsversprechen, führten zwar zu einer temporären Öffnung, doch war es erst die Reichsverfassung des neugegründeten Deutschen Kaiserreichs, die im Jahr 1871 eine formale Gleichstellung religionsunabhängiger Bürgerrechte garantierte, ohne damit freilich die faktischen Diskriminierungen vollständig zu beseitigen.

Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war also vom innerjüdischen Ringen zwischen liberalen Reformtendenzen und orthodoxer Beharrung geprägt – einem Kampf, der die gesamte Emanzipationsbewegung durchzog und formte, und der sich sowohl im liturgischen als auch im baulichen Ausdruck jüdischer Präsenz artikulierte. Parallel dazu setzte eine massive Zuwanderung jüdischer Familien aus dem östlichen Europa ein, deren Ursachen in einem sich verschärfenden Druck innerhalb der zaristischen Ordnung lagen – so etwa in den sogenannten Maigesetzen unter Alexander III.15, die Wohnrechte, Bildungszugang und ökonomische Selbstständigkeit jüdischer Bewohner im sogenannten Ansiedlungsrayon drastisch beschränkten, was insbesondere in den kleinbürgerlich verarmten Schtetl-Strukturen der Peripherie zu einer Ausweglosigkeit führte, die viele junge Männer, aber auch ganze Familien nach Westen trieb, in der Hoffnung, dem Klima der Pogrome ebenso zu entkommen wie der politischen Stagnation. Berlin, durch seine verkehrstechnische Anbindung, seine intellektuelle Magnetkraft und seine wirtschaftliche Aufbruchsstimmung ein bevorzugtes Ziel, wurde für viele dieser Ankommenden zur Zwischenstation oder zum neuen Lebensmittelpunkt – zumal die sprachliche Nähe über das Jiddische hinaus den Übergang erleichterte.

Nach 1850 wurde der Neubau neuer Gemeindesynagogen immer dringlicher, weil sich die Zahl der jüdischen Einwohner Berlins gemessen an der Gesamtbevölkerung in nur zwei Jahrzehnten bis etwa 1860 auf fast 4 Prozent verdoppelte – eine demographische Dynamik, die nicht nur neue liturgische Bedürfnisse erzeugte, sondern sich auch architektonisch Bahn brach, etwa in Gestalt des repräsentativen Neubaus in der Oranienburger Straße, der weniger als Antwort auf eine einzelne Strömung verstanden werden kann, denn als ein bauliches Bekenntnis zu einer neuen Sichtbarkeit im Stadtraum und zu einem erstarkten Selbstverständnis als bürgerlich-religiöse Kraft innerhalb der urbanen Gesellschaft. Es wurde zunächst versucht, dieses Anwachsen durch Erweiterung und Umbau alter Synagogen auszugleichen, bis mit der Einweihung eines monumentalen Zentralbaus ein architektonischer Paradigmenwechsel eingeläutet wurde, der nicht nur auf die gestiegene Zahl der Mitglieder reagierte, sondern auch auf den Wunsch nach Repräsentation, kultureller Teilhabe und symbolischer Gleichberechtigung in einer Gesellschaft, die noch lange nicht bereit war, das Versprechen der Verfassung in gelebte Normalität zu überführen.

Stolperstein und Sperrgitter

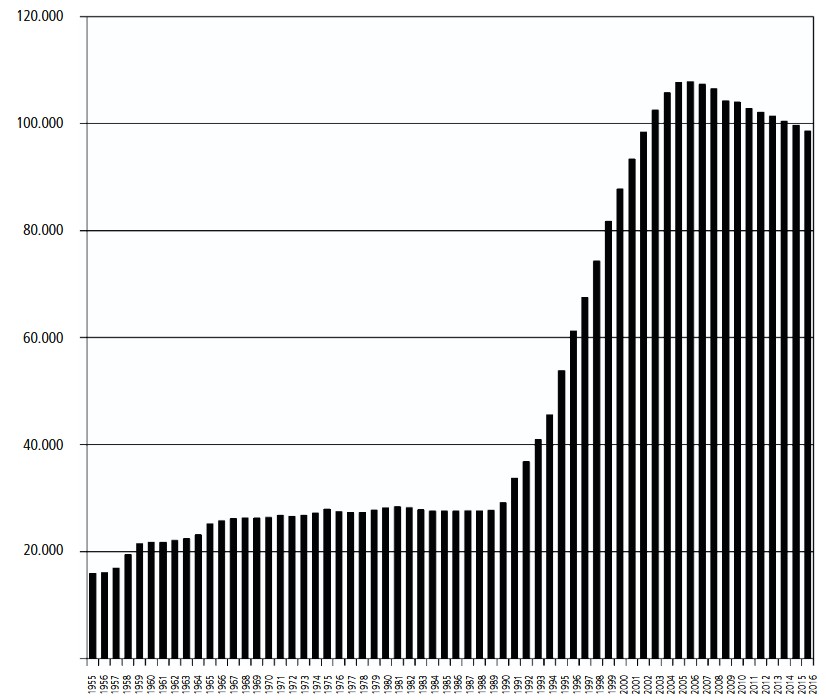

Wie Marx in seiner Weiterentwicklung Hegels treffend feststellte, wiederholt sich die Geschichte stets zunächst als Tragödie, dann als Farce. In diesem Sinne erinnert die gegenwärtige Lage in frappierender Weise an jene Mitte des 19. Jahrhunderts: Seit 1995 und einer großen Zahl von jüdischen Kontingentflüchtlingen aus der ehemaligen Sowjetunion, der Zuwanderung aus den USA, Ungarn, Israel, Lateinamerika und neuerdings Fluchtbewegungen von Juden aus der Ukraine in beliebte Bezirke wie Kreuzberg hat sich die Gemeinde stark verjüngt und vergrößert.16 Die kleinste Synagoge Berlins, unweit des Kottbusser Tors gelegen, ist dabei häufig die einzige Anlaufstelle für Menschen, die sich – im allerweitesten Sinne – mit jüdischer Kultur und Religion assoziieren und dort einen Schutzraum finden. Immer häufiger reicht der Platz nicht aus: Für Gemeindefeiern wird die Küche in der Wohnung des Hausmeisters im Dachgeschoss zweckentfremdet – sofern dessen strenge Ehegattin dies duldet. Die Gemeindemitglieder stehen dann teils wie an der „Supermarktkasse“ vor dem klassenzimmergroßen Kidduschraum an oder müssen bei klirrendem Winterwetter draußen im Dunkeln feiern, trinken – und ihre Chanukka-Polonaise im Schnee, begleitet von Klezmer-Musik, zum Besten geben.17 Für Ausstellungen werden externe Räume oft lange gesucht und teuer gemietet – obwohl sie dem Anspruch eines jüdischen Schutzraumes und dem beabsichtigten Austausch zwischen Religion, Kultur und Gesellschaft kaum Genüge leisten. Für eine Bibliothek gibt es keinen Platz, Bücher werden im feuchten Keller gelagert. Workshops finden notgedrungen im Gebetsraum statt. Für gleichzeitig stattfindende Gottesdienste unterschiedlicher Riten fehlen die räumlichen Kapazitäten – was zu unstrukturierten Abläufen und nicht selten zu Konflikten zwischen Vertretern verschiedener Strömungen führt. Die gesellschaftliche wie auch demographische Lage von heute erinnert frappierend an jene von damals – kurz bevor die Entscheidung für einen umfassenden jüdischen Kult- und Kulturneubau unausweichlich wurde.18

Quelle: Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (fowid), basierend auf Daten der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) und des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Die Vertreter der Gemeinde Fraenkelufer und des Vorstands der Bauinitiative für einen Neu- und Erweiterungsbau – zu denen ich über viele Monate mühevoll Kontakt aufgebaut und mich auch persönlich getroffen habe – wandten sich angesichts des immer knapper werdenden Raums und des starken Zuwachses bereits vor einigen Jahren an die Politik und stießen beim SPD-Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh, einem Berliner mit palästinensischen Wurzeln, – gottlob, ließe sich sagen – auf unerwartetes Gegeninteresse. Nach mehreren Gesprächen mit der Gemeinde trat Raed Saleh schließlich im Sommer 2017 selbst mit einem Vorschlag an sie heran – man solle doch gleich die gesamte alte Synagoge wiedererrichten.

So wie bereits im späten 19. Jahrhundert die massive Zuwanderung jüdischer Familien aus dem Osten das religiöse und gesellschaftliche Gefüge der deutschen Gemeinden grundlegend verschob, so brachte auch die postsowjetische Einwanderung nach dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs eine neue Orthodoxie in das vielfach liberal gefärbte Judentum Berlins. Viele derer, die kamen, wussten wenig über das religiöse Leben – und doch trugen sie, oft unbewusst, Reste eines Traditionsbewusstseins mit sich, das in der DDR oder der späten Sowjetunion eher über familiäre Gesten als über theologische Bildung tradiert worden war. So entstand eine Spannung, die sich bis heute in liturgischen Formfragen, in Fragen der Geschlechtertrennung oder schlicht im Tragen von Kopfbedeckungen fortsetzt – und die das scheinbar so einheitliche „jüdische Leben in Deutschland“ als das entlarvt, was es ist: plural, fragmentarisch, mitunter widersprüchlich.

Diese Pluralität ist heute jedoch bedroht. Nicht von innen, sondern von außen: durch eine Gesellschaft, die Sicherheit verspricht und Gitterstäbe liefert, die Erinnerungsorte fördert und zugleich an lebendigen Menschen spart, die Stolpersteine verlegt und doch wegsieht, wenn heute jemand im Bus wegen seines Namens beschimpft wird. Jüdisches Leben in Deutschland, so gerne es beschworen wird, ist kein Geschenk, sondern ein täglicher Aushandlungsprozess – zwischen Sichtbarkeit und Schutzbedürfnis, zwischen staatlich proklamierter Teilhabe und realer Ausgrenzung.

Gerade in Zeiten von steigendem Antisemitismus, von Anschlägen wie in Halle 2019, in Pittsburgh 2018, in Paris auf einen koscheren Warenladen 2015, sich häufenden Meldungen über das Wort „Jude“ als gängiger Beleidigung auf deutschen Schulhöfen und Kippa-Träger auf offener Straße mit der Gürtelschnalle geschlagen werden, wäre die Wiedererrichtung einer Synagoge ein nicht zu übersehendes Zeichen und eine zweifelsohne mutige Entscheidung. Noch dazu: unweit des Kottbusser Tors – jenem sozialen Brennpunkt, wo Gotteshäuser anderer Glaubensrichtungen demographisch betrachtet größeren Zulauf erwarten ließen.

Die Tatsache, dass heute ausgerechnet inmitten einer Stadt, die sich so gerne weltoffen gibt, jüdische Gemeinden Sicherheitsdienste, Schutzbunker und Eingangsschleusen benötigen, sagt mehr über den Zustand der Gesellschaft als über den Zustand der Juden. Dass seit 2015 eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen aus Herkunftsländern mit staatlich verankerter Israel-Feindschaft und tief verinnerlichter antisemitischer Propaganda ins Land gelangte – vielfach ohne flankierende Bildungsmaßnahmen – hat dabei zweifellos eine Dynamik verstärkt, die schon zuvor virulent war, nun aber ein neues soziokulturelles Koordinatensystem erzeugt. Wer also 2025 über den Wiederaufbau von Synagogen spricht, sollte sich nicht nur mit steinernen Fragmenten des 19. Jahrhunderts befassen, sondern auch mit der Frage, ob eine demokratische Gesellschaft, die Minderheitenrechte zu schützen vorgibt, jene Konflikte aushält, die sie sich durch eine historisch blinde Migrationspolitik selbst importiert hat. Antisemitismus ist eben kein Unkraut, das von selbst wächst – sondern eines, das man auch begünstigen kann, wenn man seine Böden nicht prüft.

Die Bedrohungslage für jüdisches Leben in Deutschland speist sich nicht ausschließlich aus dem rechten Rand, sondern zunehmend auch aus jenen Milieus, die der politische Betrieb gerne unter der Formel „integrationsbedürftig“ subsumiert. Polizeiberichte über antisemitische Vorfälle auf Schulhöfen, in Moscheehöfen und Bahnhöfen sprechen eine Sprache, die deutlicher ist als viele Sonntagsreden – doch kaum jemand will sie hören. Statt klarer Benennung dominiert das diskursive Einhegen, das etikettierte Einhegen ins „schwierige Thema“, das mit Vorliebe aus dem Licht der Debatte in die Schattenzonen moralischer Komplexität geschoben wird. Sprachliche Zurückhaltung ist längst nicht mehr nur eine Stilfrage, sondern ein Machtinstrument: nicht zur Deeskalation, sondern zur Verschleierung. Wer Antisemitismus allein dann zu benennen wagt, wenn er in Springerstiefeln daherkommt, nicht aber, wenn er im Kaftan oder Palästinaflagge auftritt, macht sich nicht am Hass selbst, wohl aber an seiner gesellschaftlichen Relativierung mitschuldig.

Vielleicht ist es gerade die Architektur, die in solchen Momenten mehr vermag als jedes Argument: als bleibende Form wider das Vergessen, als Raum, der nicht schweigt, sondern steht. Nicht um den Konflikt zu überdecken, sondern um sichtbar zu machen, was in der Sprache längst ausgeblendet wird. Eine auf den ersten Blick provokante Aufgabenstellung – doch gerade sie reizt.

Siehe auch:

- Zur „Entdeckung“ der historischen Synagogen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts: architekturgeschichtlich‐volkskundliche Forschung und ihre Resonanz im Synagogenbau. In: Johler, Birgit, und Barbara Staudinger (Hg.): Ist das jüdisch? Jüdische Volkskunde im Kontext. Wien 2010, S. 597‐622 (= Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 113 (2010), S. 597‐622). ↩︎

- Synagogen im 19. und 20. Jahrhundert. Bauwerke einer Minderheit im Spannungsfeld widerstreitender Wahrnehmungen und Deutungen. In: Botsch, Gideon, u.a. (Hg.): Islamophobie und Antisemitismus – ein umstrittener Vergleich. Berlin, Potsdam 2012, S. 201‐226. ↩︎

- vgl. Historische Einführung in: Synagogen in Berlin. Teil 1, S. 22 ff. ↩︎

- vgl. Vera Bendt, Stefi Jersch-Wenzel, Thomas Jersch, Nicola Galliner u. a.: Wegweiser durch das jüdische Berlin. Geschichte und Gegenwart, Berlin: Nicolai, 1987, insbes. die zahlreichen Innenaufnahmen von Synagogen und privaten Gebetsräumen zur Sichtbarmachung jüdischen Lebensraums in der Stadt. ↩︎

- Inge Lammel: Alexander Beer. Baumeister der Berliner Jüdischen Gemeinde. Jüdische Miniaturen, Hentrich & Hentrich, Berlin 2006. ISBN 3-938485-20-5. Erste eigenständige Biographie zum Leben und Werk von Alexander Beer ↩︎

- gemäß vorliegenden Bestuhlungsplänen, die dankbarerweise von Kay Zareh zusammen mit seinen Umbauplänen zur Einrichtung eines Kiddusch-Raums im 1. OG in der Synagoge Fraenkelufer und vielen weiteren Büchern aus seiner Bibliothek für diese Arbeit zur Verfügung gestellt wurden. ↩︎

- Zeitschrift für Praktische Bauwesen, 1865, Sp. 5 (Knochblauchs Sohn über den Neubau der Synagoge seines Vaters) ↩︎

- Architektur und musikalisch‐liturgische Praxis: Orgelsynagogen zwischen Klassizismus und Früher Moderne. In: Pardes. Zeitschrift der Vereinigung für Jüdische Studien 20 (2014), S. 13‐32 (mit Katrin Keßler und Mirko Przystawik). ↩︎

- vgl. Historische Einführung in: Synagogen in Berlin Teil 1, S. 56 ↩︎

- vgl. Synagogen in Berlin. Teil 1: S. 130—131: Die dort abgebildeten Entwurfszeichnungen zur Fasanenstraße von 1907 zeigen eine klar gegliederte, dreischiffige Basilika mit einem minarettartigen Turm, der jedoch baupolizeilich bereits mit »ändert sich!« versehen wurde. Das minarettähnliche Element verliehe der Synagoge zusammen mit drei von Pinienzapfen gekörnten Kuppeln in dieser nicht realisierten Entwurfsfassung einen deutlich nahöstlichen Charakter. ↩︎

- Die Architektur der Synagoge. Zur Rekonstruktion einer (fast) verschollenen Architektur. Schwarz, Hans-Peter (1988), Die Architektur der Synagoge, Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt ↩︎

- Zum Maurischen Stil von Synagogen vgl. Hannelore Künzl (1984), Die Aufnahme islamischer Architekturformen im Synagogenbau des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, Peter Lang GmbH — Harold Hammer-Schenk (1981), Synagogen in Deutschland, Hans Christians Verlag, Hamburg ↩︎

- vgl. Abriss über diese Zeitspanne, Jüdisches Lexikon, Band 1, Spalte 870 — 877 ↩︎

- vgl. Historische Einführung in: Synagogen in Berlin. Teil 1 ↩︎

- Der Begriff „zaristisch“ verweist hier auf die politische Ordnung des Russischen Reiches im 19. Jahrhundert unter den Romanow-Herrschern. Zwar wurde der Titel „Zar“ nach Peter dem Großen formal durch „Imperator“ ersetzt, blieb jedoch im allgemeinen Sprachgebrauch – nicht zuletzt im deutschsprachigen Raum – bis weit ins 20. Jahrhundert als Bezeichnung üblich. ↩︎

- Alexandra Klei (1. März 2020): Ringen um Sichtbarkeit, Ein Verein setzt sich für ihren vollständigen Wiederaufbau ein: die Synagoge Fraenkelufer in Berlin-Kreuzberg. Jüdische Allgemeine ↩︎

- Sebastian Leber (11. November 2018): Wiederaufbau der Synagoge in Berlin-Kreuzberg, Das Lebenszeichen vom Fraenkelufer. Tagesspiegel ↩︎

- Freunde der Synagoge Fraenkelufer e.V. (Hrsg.): 100 Jahre Synagoge am Fraenkelufer: Ein Jahrhundert jüdisches Leben in Kreuzberg 1916–2016. Ausstellungskatalog, Berlin 2016. ↩︎