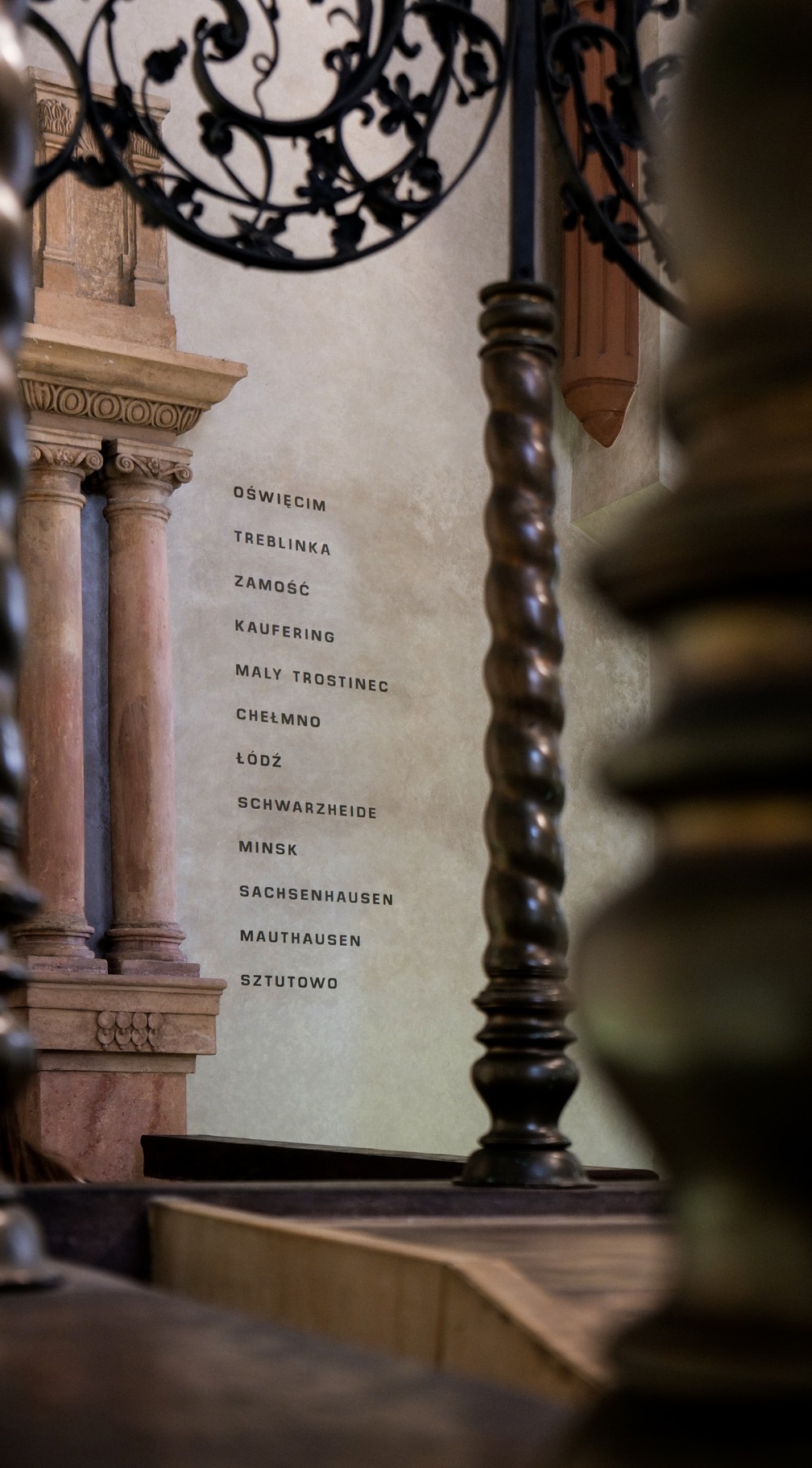

Wer heute die Rykestraße betritt, betritt mehr als nur ein Gebäude. Betreten wird ein Raum, der über sich hinausweist – nicht nur in seiner Größe, seiner Lichtführung, seiner basilikalen Ruhe, sondern vor allem in seiner beharrlichen Selbstverständlichkeit. Ein Raum, der nicht erzählen muss, dass er überlebt hat. Er tut es einfach. Und gerade deshalb spricht er von etwas, das nicht mehr da ist. Er spricht von so vielen Räumen, die verschwunden sind – und von dem, was sie einmal bedeuteten. Ein Fehlen, das hörbar bleibt, auch wenn es nicht mehr spricht.

Im Februar 2022 führte Kay Zareh durch die Synagoge Rykestraße – kein offizieller Anlass, kein museales Format, sondern ein Spaziergang durch das Überlebte. Die größte erhaltene Synagoge Deutschlands steht, fast beiläufig, in einem Berliner Hinterhof. Zwischen 1903 und 1904 nach Entwürfen von Johann Hoeniger im neoromanischen Stil errichtet, wirkt ihr Inneres heute fast zu gut, um wahr zu sein – restauriert, geordnet, lichtdurchflutet. Und doch ist es kein Theater, keine Inszenierung, sondern der Beweis dafür, dass Räume eine Würde zurückerlangen können – selbst nach Pogromen, Nachkriegswirren, Jahrzehnten der Vernachlässigung und des Verfalls.

Dass die Synagoge 1938 nicht brannte, verdankt sich ihrer städtebaulichen Lage – dem Hinterhof. Die Feuerwehr hielt es für zu riskant, das Gebäude niederzubrennen – zu nah die angrenzenden Wohnhäuser der „arischen“ Bevölkerung. Stattdessen wurde das Gebäude verwüstet – insbesondere das Mobiliar und die Inneneinrichtung wurden beschädigt oder vollständig zerstört. Aber die Rykestraße überlebte. Ein urbanes Paradox.

Photographiert im Februar 2022 während einer Führung – ein Raum, der weniger erklärt als vergegenwärtigt.

© Daniel Yakubovich.

Zwischen Nutzung und Verfall – Die DDR-Zeit

Nach 1945 wurde die Synagoge baulich zunächst kaum verändert und erfuhr in der darauffolgenden DDR-Zeit eine Phase fortschreitenden Substanzverlusts – weniger aus ideologischer Absicht, als vielmehr infolge einer Gemengelage aus demographischem Schrumpfen, ökonomischen Engpässen und anderweitiger infrastrukturellen Priorisierungen.1 Nach ihrer Wiedereröffnung 1953 diente sie als zentrale und – zeitweise – einzige aktive Synagoge in Ost-Berlin. Trotz ihrer Bedeutung sank die Zahl der Gemeindemitglieder kontinuierlich, von rund 3.000 in den 1960er Jahren auf nur noch etwa 200 um 1990.2 Diese Entwicklung war eine Folge sozialer, struktureller und wirtschaftlicher Bedingungen.3

Wie in vielen anderen Städten – auch im Westen – standen religiöse Gebäude mit schwindenden Gemeinden und begrenztem Instandhaltungsbudget nicht oben auf der Prioritätenliste. Renovierungsmaßnahmen wurden aufgeschoben oder nur notdürftig durchgeführt. Zuweilen mussten Materialien, wie Zink – etwa für Dachrinnen oder einen annähernd denkmalgerechten Austausch einzelner Dachpartien – sogar aus West-Berlin beschafft werden. In der DDR kam nur die standardisierten Betondachziegel zum Einsatz – auch an der Synagoge. Um diese schweren Ziegel unterzubringen, wurden die Seitendächer steiler gezogen, wodurch die kleinen Obergadenfenster zu großen Teilen verdeckt wurden. Der Lichteinfall verringerte sich drastisch, was den ohnehin dunklen Innenraum in ein nahezu stockfinsteres Halbdunkel verwandelte.4 Die öffentliche Heizversorgung mit Braunkohle führte zu einer weiteren architektonischen Verstümmelung: Um Heizkosten zu sparen, wurden Räume abgetrennt, Fenster zugemauert, Fassaden geschlossen – eine pragmatische Maßnahme, die den Raum von innen wie außen entstellte. Der beißende Dunst von Braunkohle, vermischt mit Ruß und versottetem Klinker, wurde zur olfaktorischen Grundnote jener Jahre – ein Geruch, der sich in Mauern fraß, durch undichte Fenster zog und den Alltag mit einer Mischung aus Pragmatik und Resignation parfümierte. Gleichwohl diente die Rykestraße – wenn auch in bröckelndem Zustand – nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als Konzertraum.5 Ihre klangliche Nutzung verlieh dem geschwächten Bau eine weitere Bedeutungsebene – als Ort kultureller Artikulation inmitten struktureller Tristesse. Es war ein Raum, der nicht in Larmoyanz versank, sondern trotz allem weiterklang – leise, aber beharrlich.6

Auferstanden aus Ruinen – Restaurierung und Wiedergewinnung

Als die Jüdische Gemeinde des wiedervereinigten Gesamt-Berlins das Büro Golan Zareh 1993 mit der dringend notwendigen Restaurierung beauftragte, war der Zustand prekär – eingemauerte Fenster, Rosetten, marode Dächer, bröckelnde Putzfassaden, veraltete Elektrik. Zwischen 1997 und 2004 erfolgte die Wiederherstellung in klar gegliederter Abfolge: Zuerst das Dach – als elementarer Schutz vor weiterem Wassereintritt und struktureller Voraussetzung für jede weitere Maßnahme –, dann die Fassaden, Fenster und Türen, die sowohl das Erscheinungsbild als auch Lichtführung, Sicherheit und Nutzbarkeit des Raumes bestimmten. Erst nach der Sicherung der äußeren Hülle konnte der Innenraum behutsam instandgesetzt werden.7 Seither steht er wieder, nicht wie neu, sondern wie er selbst. Kay Zareh und Ruth Golan haben nicht rekonstruiert. Sie haben gerettet. Sie haben erhalten, was noch da war – und dem Raum seine Sprache zurückgegeben.

Doch während die Rykestraße im Hinterhof ein Überleben behauptet, das nicht geplant war, ringt das Fraenkelufer mit einer ganz anderen Dialektik – Sichtbarkeit als Verpflichtung, als Wunde, als Projekt. Die zerstörte Synagoge am Landwehrkanal war – und ist – keine selbstverständliche Konstante im Stadtbild. Errichtet wurde sie als bürgerlich-klassizistischer Bau mit tempelartigem Portikus, prominent, städtebaulich markant, selbstbewusst. Dann folgten Sprengung, jahrzehntelanges Vergessen, eine Schicht aus Schutt und Gleichgültigkeit. Geblieben sind: Narben im Pflaster. Spuren im Stadtbild. Erinnerungen, die manchmal aufflackern. Und eine Leerstelle, die nach wie vor eine ist.

Der von Berlins letztem Gürtler instandgesetzte Leuchter bildet das Herz der Decke. Dabei folgt sie einem Restaurierungskonzept, das die Deckenmalerei um die Apsis befundgetreu rekonstruiert und zur Empore zunehmend verblasst.

© Daniel Yakubovich.

Zwischen Hinterhof und Ufer – Rykestraße als Phantomraum des Fraenkelufers

Heute soll dort neu gebaut werden. Nicht rekonstruiert, sondern erinnert. Nicht wiederholt, sondern weitergeschrieben. Der Anspruch, eine Synagoge zu errichten, die zugleich erinnert und funktioniert, die Geschichte sichtbar macht und Gemeinde heute beheimatet, ist kein leichter. Die Rykestraße steht für das Konkrete, das baulich Gesicherte, das im Stadtraum Gehaltene. Das Fraenkelufer hingegen verweist auf das Konzeptuelle, das noch zu Entwickelnde, das planerisch Vorbereitete.

In dieser Gegenüberstellung liegt kein Widerspruch – sondern eine Achse. Eine erinnerungspolitische Topographie, die nicht zwischen Neoromanik und Neoklassizismus, zwischen Hinterhof und Ufer unterscheidet, sondern zwischen erhalten und zerstört, zwischen sichtbar und verborgen, zwischen Erinnerung und Sehnsucht. Zwischen dem, was überlebt – und dem, was wieder auftauchen soll. Die Rykestraße wirkt wie ein sedimentierter Raum – Schichten von Geschichte, konserviert durch Nutzung. Das Fraenkelufer hingegen ist ein Raum, der aus seiner eigenen Abwesenheit spricht. Beide erzählen, aber in verschiedenen Modi. Die eine spricht durch ihr Dasein. Die andere durch ihr Fehlen.

Der Besuch in der Rykestraße ist mehr als eine architektonische Exkursion – er verweist auf das, was Räume bewahren können, wenn sie getragen werden: von Erinnerung, Pflege, Verantwortung. In ihren Proportionen, in ihrer Lichtführung und räumlichen Ordnung lässt sich etwas erahnen, was am Fraenkelufer nur noch als Kontur, als Umriss auf dem Grundstück vorhanden ist – in Form eines Hügels, der nicht überbaut werden sollte, weil dort einst jene apsidial vorgelagerte Bima und der Hauptgebetsraum lagen. Nach einer tiefen Auseinandersetzung mit dem Fraenkelufer schien die Rykestraße deshalb wie Phantomraum und wie ein Echo dessen zu wirken, was verloren ging – und damit zu einer Folie für das, was am Fraenkelufer neu gedacht werden will. Was für eine Raumqualität soll hier entsteht, wenn das Echo eines verlorenen Raums zur Grundlage wird? Welche Erinnerung trägt dieser Raum weiter – bewusst, fragmentarisch, gezielt? Und wie lässt sich planen, ohne den Bruch zu leugnen, ohne Geschichte zu nivellieren? Was lässt sich von früheren Räumen lernen – in ihrer Struktur, ihrer Atmosphäre, ihrer Verankerung im Alltag? Welche Elemente taugen als Referenz – und wo beginnt die Projektion, das Neue? Wie lässt sich eine Architektur denken, die dem Phantom Raum verleiht, ohne es zu imitieren?

Diese Fragen sind nicht nur architektonisch. Sie sind politisch, kulturell, existentiell. Und sie richten sich unausweichlich an uns. Wer heute eine Synagoge baut, baut nicht nur für eine Gemeinde. Gebaut wird für eine Stadt. Für eine Geschichte. Für eine Zukunft, die nicht nur schön, sondern wahr sein will.

Vielleicht liegt genau darin die Lehre aus der Rykestraße, dass Räume fortbestehen können, wenn sie mehr tragen als nur ihre Mauern – wenn sie Erinnerung aufnehmen, ohne zu musealisieren. Ihre bauliche Integrität, ihre Ordnung, ihr Licht verweisen auf eine Qualität, die auch am Fraenkelufer einst zu spüren war – eine Qualität, die sich in der dort geplanten Neugestaltung atmosphärisch spiegelt. Die in der Rykestraße beobachtete Raumordnung, die strukturierte Lichtführung und die gestalterische Zurückhaltung prägten die Entwurfsüberlegungen am Fraenkelufer – nicht als formale Vorlage, sondern als atmosphärische Referenz und Maß für Integrität. Heute ist sie dort nur noch als Geländemodulation sichtbar – ein Hügel, eine Flächenbegrenzung, ein topographischer Abdruck. Wo sich einst eine Bima und der Hauptgebetsraum befanden und der in seiner Ausrichtung an die klassische Sakralarchitektur erinnerte, liegt nun der Ausgangspunkt neuer Entscheidungen: Was darf dort entstehen, was nicht? Welche Eingriffe sind denkbar – und welche Geste ist angemessen? Die Rykestraße zeigt kein Modell, aber sie formuliert eine Ahnung dessen, worum es gehen könnte: Räume zu schaffen, die erinnern, ohne zu wiederholen – und zu gestalten, was fehlt, ohne zu überformen. Und sie wird so zu einer Brücke zwischen den architekturtheoretischen Überlegungen und den konkreten Entwurfsetappen, die in den folgenden Buchkapitel entfaltet werden.

Siehe auch:

- Stefanie Bolzen: Die älteste Synagoge Berlins hat wieder Zukunft. In: Welt am Sonntag, 17. Juli 2005 (eingesehen am 06.06.2025). ↩︎

- Lisa Klinkenberg: Die Synagoge Rykestraße – Geschichte und Gegenwart. In: QIEZ Berlin, 25.08.2023 (eingesehen am 06.06.2025). ↩︎

- Neue Synagogen in Deutschland seit 1945. In: Cohen‐Mushlin, Aliza, und Harmen Thies (Hg.): Synagogenarchitektur in Deutschland. Dokumentation zur Ausstellung „…und ich wurde ihnen zu einem kleinen Heiligtum“ Synagogen in Deutschland. Petersberg 2008, S. 97‐108. ↩︎

- Zur Lichtproblematik infolge der Dachsanierung in DDR-Zeiten vgl. persönliche Mitteilung von Kay Zareh (E-Mail vom 02.06.2025). Durch den Einsatz standardisierter Betondachziegel musste das Dach steiler angelegt werden, wodurch große Teile der Obergadenfenster verdeckt wurden. ↩︎

- Die Berliner Synagoge in der Rykestraße und die Diskussion um die Architektur jüdischer Bauwerke im späten Kaiserreich. In: Cohen‐Mushlin, Aliza, Hermann Simon und Harmen H. Thies (Hg.): Beiträge zur jüdischen Architektur in Berlin. Petersberg 2009, S. 83‐99. ↩︎

- Zur akustischen Zweitnutzung der Synagoge als Konzertraum siehe diverse zeitgenössische Berichte und Programmhefte der 1970er und 1980er Jahre, archiviert u. a. in der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum. ↩︎

- Vgl. Ruth Golan / Kay Zareh (unter Mitwirkung von Dr. Peter Lemburg): Synagoge Rykestraße 53 Berlin – Prenzlauer Berg. Restaurierung der unter Denkmalschutz stehenden Synagoge in der Rykestraße 53, hrsg. von der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Berlin 2009. ↩︎