Sarah Durrer aus der jüdischen Wochenzeitung tachles über die Synagoge am Fraenkelufer und einen Gegenentwurf von Daniel Yakubovich

Quelle: tachles – Jüdische Wochenzeitung, Ausgabe 47 vom 25. November 2022 (22. Jahrgang). Artikel von Sarah Leonie Durrer über den geplanten Wiederaufbau der Synagoge am Fraenkelufer in Berlin-Kreuzberg und den Gegenentwurf von Daniel Yakubovich. Onlinefassung auf tachles.ch (Paywall).

zum Beitrag auf dem Website des Deutschlandfunk Kultur nachfolgender Link:

Hinweis zur Textgestalt

Der nachfolgende Beitrag beruht auf einem in der Wochenzeitung tachles veröffentlichten Artikel. Er stellt kein wortgetreues Transkript und keine autorisierte Zweitveröffentlichung dar, sondern eine eigenständige inhaltliche Wiedergabe und Kommentierung des Autors. Der Text ist keine Veröffentlichung von tachles und steht in redaktioneller Verantwortung dieser Website. Aus urheberrechtlichen Gründen werden die Aussagen der Beteiligten überwiegend paraphrasiert, in indirekter Rede wiedergegeben, teilweise zusammengefasst und kontextualisiert. Reihenfolge, Auswahl und Formulierungen folgen der inhaltlichen Struktur des Artikels, nicht dessen exakter Textgestalt.

Wiederaufbaupläne am Fraenkelufer

tachles erinnert zunächst an die Geschichte des Ortes: Die große Synagoge am Fraenkelufer wurde 1916 eingeweiht, in der Reichspogromnacht schwer beschädigt, in den Kriegsjahren weiter zerstört und Ende der 1950er Jahre abgerissen. Erhalten blieb der Seitenflügel mit der ehemaligen Jugendsynagoge, der bereits zu Rosch ha-Schana 1945 wieder hergerichtet wurde und seither kontinuierlich als Bethaus dient.

Getragen wird die Idee eines Wiederaufbaus seit einigen Jahren vom Verein „Jüdisches Zentrum Synagoge Fraenkelufer“ (JZSF), dessen Gründung 2018 auf einen Vorschlag des Berliner SPD-Politikers Raed Saleh zurückgeht. Der Verein plant ein jüdisches Kultur- und Gemeindezentrum, das sich „in Größe und Form am Original orientieren soll“, mit Räumen für Gebet, Gemeindeleben, Kulturveranstaltungen, Kita und Café. Eine erste Visualisierung des Architekten Kilian Enders lehnt sich stark an den historischen Bau an, allerdings in hellem Weiß.

Auf Anfrage der Zeitung betont der JZSF-Vorsitzende, es gebe noch keinen endgültigen Entwurf; man stehe am Ende einer Machbarkeitsstudie, im nächsten Schritt sei ein Wettbewerb oder Auswahlverfahren vorgesehen. Ein Neubau solle sich aus Respekt vor der Geschichte deutlich am Original orientieren.

Hamburg als Kontrast: Die Bornplatzsynagoge

Als Vergleichsfall nennt tachles die Bornplatzsynagoge in Hamburg, deren Wiederaufbau nach einer positiven Machbarkeitsstudie politisch unterstützt wird. Dort ist bereits ein Architekturwettbewerb angekündigt; der Neubau soll Anleihen an der historischen Gestalt nehmen, aber als zeitgenössischer Bau entwickelt werden. Das bekannte Bodenmosaik, das den Grundriss der zerstörten Synagoge markiert, soll in den Neubau integriert werden. Zugleich wird daran erinnert, dass sich Historiker und Künstler in einer Erklärung gegen den Wiederaufbau und für den Erhalt des Mosaiks ausgesprochen haben – ein Hinweis darauf, dass in Hamburg öffentlich gestritten wird.

Für Berlin konstatiert der Artikel demgegenüber eine auffällige Stille.

„Lasst uns so tun, als wäre nichts passiert“

Für Berlin konstatiert der Artikel das Gegenteil: eine auffällig stille Debatte. tachles zitiert Daniel Yakubovich mit seiner Diagnose, der Berliner Wiederaufbauvorschlag vermittle eine Botschaft, die er als unerträglich empfindet: „Der Entwurf transportiert für mich ungewollt die Botschaft: Lasst uns so tun, als wären Kristallnacht, Nationalsozialismus und Holocaust nie passiert.“ Für ihn ist es mehr als eine reine Stildebatte. Es ginge auch um die Botschaft, die ein Bau aus vergangenen Tagen in die Gegenwart sendet. „Wer eine zerstörte Synagoge rekonstruiert, rekonstruiert damit auch den Horizont der Kaiserzeit. In Berlin 2020ff. wirkt das, als hätte es die geschichtlichen Brüche nicht gegeben.“

Ein Gegenentwurf: Schutzraum und Klagemauer

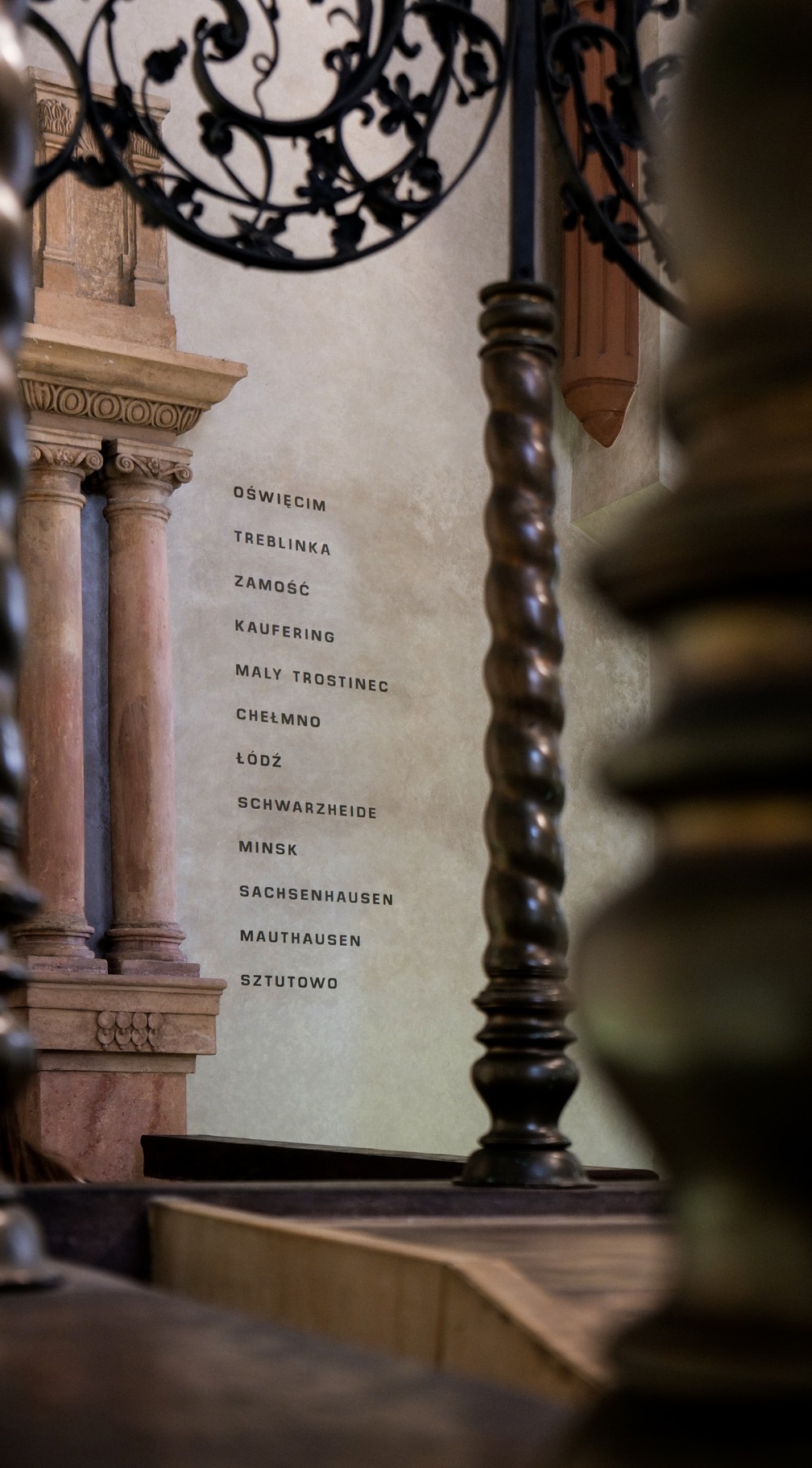

tachles stellt Yakubovichs Masterarbeit als alternativen Vorschlag zur historisierenden Fassade vor, die in der Visualisierung von Enders erscheint. Sein Entwurf integriert die bestehende Jugendsynagoge in einen mehrgeschossigen, sandfarbenen Körper; die Synagoge wird darin gleichsam geschützt und zugleich neu gerahmt.

Yakubovich beschreibt die Leitidee so: „Das Haus soll nach außen wie ein symbolischer Schutzraum wirken – und davor liegt eine große Wand, die an die Klagemauer erinnert.“ Der Bau verweist damit bewusst auf den Tempelberg in Jerusalem. Die Großform versteht Yakubovich als zeitgenössische Antwort: ein Raum für Gebet, Gemeindeleben und Kultur, der bewusst nicht die Fassade des zerstörten Originals wiederholt.

Reste im Boden – und die Frage nach der Bebauung

Besondere Aufmerksamkeit widmet der tachles-Artikel der Topographie des Geländes. Yakubovich weist auf das hügelige Terrain hin und vermutet, dass die Aufschüttungen nach der Zerstörung des Hochkellers und Hochparterres der Synagoge entstanden sind. Es sei denkbar, dass dort bis heute Reste der Bima ruhen. Daraus leitet er eine klare Position ab: „Wenn unter den Hügeln noch Teile des Hochkellers und der Bima liegen, müssten diese Bereiche schon aus ethischen und religiösen Gründen unbebaut bleiben.“ Die Frage nach dem Wiederaufbau wird damit — ähnlich wie im Hamburg — zur Frage nach dem Umgang mit möglichen Relikten im Boden.

Nachbemerkung

Der Artikel von Sarah Durrer in der tachles vom 25. November 2022 befasst sich vordergründig mit dem Wiederaufbauvorhaben der Synagoge am Berliner Fraenkelufer, verwechselt jedoch die journalistische Geste der Informationsweitergabe mit einem Erkenntnisinteresse, das über die bloße Reproduktion von Vereinsverlautbarungen hinausgeht. Der Text trägt Züge einer affirmativen Fortschreibung vorangegangener tachles-Beiträge zum Fraenkelufer und verpasst die Gelegenheit, geistige Sollbruchstellen herauszuarbeiten – zwischen dem Wunsch einer mehrheitlich nicht-jüdischen Projektöffentlichkeit nach heilender Symbolarchitektur und dem realen Ausbleiben jüdischer Partizipation an dieser Inszenierung.

Dass der Artikel keine dieser Bruchlinien benennt, dass die Fragen nach Vergaben, der öffentlichkeitsrelevanten Projektkommunikation und erinnerungspolitischem Zugriff nicht gestellt werden, ist nicht nur ein Versäumnis, sondern Hinweis auf eine Form professioneller Indifferenz, die strukturelle Ausschlüsse reproduziert, indem sie sie nicht markiert.

Im Artikel wird zwar auf ein bundesweites Projekt von vier namhaften deutschen Hochschulen zur Synagogengestaltung und die Ausstellung „Das Synagogenprojekt“ (Abgeordnetenhaus Berlin, Nov.–Dez. 2022) verwiesen; unreflektiert bleibt jedoch, dass dort Entwürfe mit fernöstlichen Tempelreferenzen, Torii-ähnlichen Portalen und pagodenhaften Dachsilhouetten denselben Rang erhalten wie Arbeiten, die sich ernsthaft aus Liturgie, Topographie und Gemeindepraxis herleiten. Beides – dekorative Historisierung und beliebig wirkender Stilsynkretismus – verfehlt Maß und Mitte eines jüdischen Gotteshauses. Zugleich werden die wenigen jüdischen Stimmen zwar erwähnt, aber nicht in ihren Argumenten entfaltet.

Durrer schreibt über tote Gebäude, spricht aber kaum mit den heutigen Nutzern des Ortes, sondern referiert vor allem Stimmen aus Verein und Bauverantwortung, als wären deren Deutungen alternativlos. Was fehlt, ist eine nüchterne Einordnung, was an einem Sakralbau öffentlich verhandelt werden müsste: Ziele, Programm und Entwurfslinien in einem transparent kommunizierten, fachlich begleiteten Verfahren – statt sie im Modus symbolpolitischer Selbstvergewisserung zu erzählen.

Die äußere Dramaturgie des Artikels suggeriert eine Gegenüberstellung – vielleicht sogar eine Wertung – zwischen einem geplanten Wiederaufbau nach historischem Vorbild mit einem Bild von Kilian Endres und dem zeitgenössischen Entwurf Yakubovichs. Doch der Text selbst löst diese Spannung nicht ein. Yakubovichs Position wird in wenigen, fast beiläufigen Sätzen referiert, ohne argumentative Entfaltung, ohne Kontextualisierung, ohne erkennbare redaktionelle Auseinandersetzung. Weder wird auf seine methodische Herangehensweise eingegangen – etwa auf die Beschäftigung mit liturgischen Ebenen, Topographie oder Materialsymbolik – noch wird der Entwurf in Beziehung gesetzt zu dem, was das Projekt strukturell ausblendet: den offenen Dialog über jüdische Gegenwart, bauliche Verantwortung und Erinnerungspolitik im Stadtraum. Vielmehr wird die Arbeit Yakubovichs in den Fluss eines ansonsten affirmativen Projektberichts eingebettet – als bemerkenswerte Marginalie. Die Subjektivität seines Entwurfs wird angedeutet („was Yakubovich auch beschäftigt“), aber nicht als Kritik ernst genommen. Das Ergebnis: Der Text bedient die Erzählung von einer Rekonstruktion als Fortschritt.

Wer Erinnerung ernst nimmt, vermeidet Symbolpolitik. Wer Gemeinschaft ernst nimmt, setzt das Primat der lebenden Gemeinde vor die äußere Selbstdarstellung. Es geht nicht darum, über tote Juden zu bauen, sondern mit den Lebenden ins Gespräch zu kommen. Gefordert ist daher ein offenes Verfahren mit ausgewiesener halachischer Fachkunde, klaren wirtschaftlichen Annahmen und einem Entwurf, der Nutzung, Sicherheit und Würde vor jeden deklamatorischen Gestus des politischen Zeitgeistes stellt.

Siehe auch: